陕商历史

3(上).3清代的陕西茶商

第三章 清代陕西商帮的鼎盛发展(上) 第三节 清代的陕西茶商

从明代起,陕帮商人多在西北经营茶业,这种状况迤至清代直到民国初年都没有多大改变。在清朝统治的数百余年里,陕西商人在西北茶叶贸易领域始终占有举足轻重的地位。而西北茶叶贸易又是全国茶叶贸易的重头戏,据《甘肃通志卷十九·茶马》统计,当时全国共有茶引28766道,茶1438300斤,西北茶区有茶引27296道,茶134800斤,占全国茶引的近95%(384),到清末每年销庄西北的茶叶平均47万担,西北六省一地每人每年约合1.5斤(385),这就是清代陕西茶商对中国西部经济发展所做出的历史性贡献。研究清代陕西茶商及其活动对于研究清代西部茶叶贸易史极富典型意义。

一、清代西北茶叶市场的变化及陕西茶商的活动概况

清朝入主中原后,因受汉族成熟文明的同化而不得不“清承明制”。但毕竟改朝换代,历史不能重复。清王朝所面临的“既遇的历史条件”与朱明王朝不尽相同,使清统治者在沿袭明制的同时根据变化了的情况做出相应的改革和调整,表现了少数民族夺取全国政权初中期那种英姿勃勃的进取精神。这反映在西北茶叶贸易上就是导致西北茶叶市场的一系深刻变化。

首先,清代西北茶叶市场最大的变化是“茶马交易”政策的废除。明代西北边茶贸易是在明王朝“茶马交易”的国家行为诱导下发展起来的。清朝初年平定三藩和征剿西域的战争对军马所需甚急,同时对新疆等地少数民族的安抚使从马上得天下的清朝统治者对西北地区的茶马交易给予特殊的关注和重视。顺治、康熙两朝在西北继续实行“茶马交易”政策,“顺治初元,定茶马事例。上马给茶篦十二,中茶给九,下马给七……七年,以甘肃旧制,大引篦茶,官商均分,小引纳税三分入官,七分给商,谕嗣后各引均由部发,照大引例,以为中马之用。又旧例大引附六十篦,小引附六十七斤,定为每茶千斤,概准附百四十斤,听商自卖”(386)。并额定西北茶市“旧额所增其茶引28766道……共征茶136480篦”(387),设陕西茶马御史*(左革右害)洮岷河州西宁甘州五茶马司,“每岁御史招商领引纳课报部,所中马牡者给各边兵”(388),这套官营边茶制度在清初,对解决部分战马急需和从政治上“羁縻”少数民族都起到了实际作用。如《陕西通志》所言“睦邻不以金樽,控驭不以师旅,以市微物,寄疆场之大权,其惟茶乎”(389)。

但入雍乾朝后一系列经济条件的变化,使“茶马交易”愈来愈失去存在的意义。其一,清政府自养战马的数量进一步增加。清朝平定中原后,利用北方的广阔牧地,先后在察哈尔、辽宁等地建立两翼牧场、商都牧场、大凌河牧场等,作为军马的主要供给和补充基地,加上满族兴起于东北,满族骑兵喜欢用东北的马,这便使得以茶叶换取西北战马戍边已不是军政急需。其次,入清后版图统一,“自我朝百年以来……夷人入城,汉人入夷,彼此交易,熟习者往来便利”(390),形成“大宛、西番尽为内地,渥洼天马皆枥上之驹”(391)的局面,清政府获取战马的手段也进一步正常化,可以通过税款征调或商品购买来取得马匹,而不再需要通过以茶易马这种易货贸易的特殊手段从边外少数民族手中交换战马。对此,康熙四十五年茶马御史博音的奏章中讲的很明白,他说;“以臣愚见,莫若将茶差停止,将中马之事,交于巡抚……俟商人茶封运到,连银一并交纳,一年以二万引计算,如旧部定茶价,应得银六万两,即比部价三分减一,亦得银四万两,以此四万之银,购买马匹,应可得四千匹,或发解京,或拨各省,最为易得,买就即行起解,则一年可省草料银一二万两”(392)。其三,官办边茶下由于中马数量减少而官茶存积甚巨。按清茶法“大引采茶九千三百斤,为九百三十篦,商领部引输价买茶交茶马司,一半入官易马”(393),国家征收的实物茶税是50%,加之康熙五十七年“议准陕西、西宁……原额茶引九千二百四十八道不敷民番食用,令加增茶引二千道”(394)。使五茶马司贮茶甚巨,而中马又少,遂使官茶供过于求,存积过多,自乾隆七年至二十四年,五茶司“存积至150余万封”,“非十年之久,不能全数疏销”(395)。面对堆积如山的官贮陈茶,清政府及有关官员采取种种应急措施,以销存茶,改征折色,减少商配,搭放兵饷等都无法解决愈积愈多的陈茶,只好于乾隆二十七年“请仍照原议,每封定价3钱,召商变卖”(396)。这里“召商变卖”有深远的历史意义,它说明官营边茶将经济行为变为政治手段严重压抑了商品经济的发展,不顾供求规律必然受到规律的惩罚,“官茶存积过多”,“兰城无马可中”就是明证。迫使封建统治者只得回到商品经济的轨道,最终放弃官营边茶的政府行为,“召商变卖”,使西北茶叶贸易完全进入市场经济的行列。最后,茶税激增商人开中边茶亦缺乏积极性。清初为调动商人开中边茶的积极性,曾规定“商人每引交茶50斤,无论本折,即系课额”(397),除纳茶之外,“并无课项”。到康熙六十一年,陕甘总智年羹尧管理茶马,“令商人每百引纳官茶一千封外,纳捐助银七十三两六钱二分七厘,在甘肃布政司交纳。又令商人每百引纳养膳银四十三两八钱八分一厘,在甘肃巡抚衙门交纳”(398),从而打破了原先“纳茶之外,更无余税”的旧例,使商人贩运边茶的积极性受挫。这些都说明,到雍乾年间曾经以互惠为基础在西北边贸繁盛了近七百年的“茶马交易”因时代变迁而走到了尽头,陷入了“绝境”。一方面国家官营边茶出力不讨好,闹得“无马可中”,“茶积如山”;另一方面,商人因税重又缺乏积极性,致使“招中无几”,“帑项悬虚”。清政府只得改弦更张,于雍正十三年改变历代设茶马司总理边茶事务的做法“罢中马之制,令商纳税银”(399),西北地区实施将近700年的官营茶马交易从此宣告结束。

罢中马之制后,清政府只注重收税,西北茶叶贸易进入全面商品化的阶段,“规定五司行茶多寡,预定销行数目,使商人归于一定引分,令各商闾定,以后照此运销,不能按年分变更”(400)。并规定“额引九千九百八十二,每引一税茶,十封以一封交茶,九封折银”(401),由兰州“道理其事”(402)。从而极大调动商人长途贩茶的积极性,经营西北茶叶贸易成为比以前更为有利的生意,更有经营的自主权和主动性。

其次,清代西北茶叶市场的变化还表现为茶叶市场本身的变化。清初“茶马交易”的实施及其逐渐被废除以及茶叶贸易的“兰州道理”,都引起西北茶叶市场的深刻变化,使清代西北茶叶市场与明代相比,表现出极其不同的景象。

第一,产品结构的变化。清代西北茶叶市场的重大变化之一是湖南安化“副茶”(附茶)的急剧兴起和陕川“紫阳茶”的衰微。在明代西北边茶贸易主要是陕西汉中、紫阳以及川北保宁府的“紫阳”绿茶,“中茶易马,唯汉中、保宁”(403)。但自明代万历年间,湖北安化等地所产的红茶却在西北市场急剧兴起,并在清代成为取代陕西“紫阳茶”而占市场主导地位的产品。这一变化包含着极其复杂的社会经济文化因素。概而括之,无非“适销对路”市场选择的结果。其一,湖茶产多价廉。湖南湘水流域向来为我国主要茶叶产区之一,清代中叶年产茶“七、八十万箱”,每箱60斤,约为年产480万斤(404)。同时湖茶系粗茶,多以茶枝之粗蔓制成,使湖茶“多而值下”(405),而紫阳茶属细茶,多以茶枝细蔓焙成,且产量有限,明代最高年产5万多斤,使“汉川茶少而直高”(406)。湖茶在价格上胜于陕茶一筹,因而对产业单薄,购买力相对比较低的西北民众来说更宜于选择湖茶,而弃陕茶不用。以明清生活水准在西北算是最高的三原来说“泾阳为茶总汇,就近发卖三原,纳税甘抚,其兴安所属之茶行于西安者,原人亦得买食,但兴安茶细价昂,楚茶价廉,故原人改食楚茶”(407)。其二,湖茶对路。生活在陇藏高原上的西北民众游牧为生,以牛羊肉为食,多以茶叶熬制奶酪帮助消化和吸收生命缘色。而陕西紫阳茶系绿茶,“味甘而薄”,湖茶则为红茶,“味苦,于酥酪为宜”,无论黄黑两类均能适应西部民众的消费需要,“黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需”,“黑茶色浓味重”(408),更为少数民族所喜爱。就连清代新辟的新疆,民众亦多购湖茶。纪昀说乌鲁木齐的饮茶习惯是“佳茗不易致,土人唯饮副茶,云此地水寒伤胃惟副茶性暖,能解之”(409),因此湖茶比陕茶更具有市场魅力,更能适合西部市场的需要。其三,湖茶适销。陕茶系散装绿茶型,以麻袋装运,踏压松软,既不便于运输又容易发霉质变不易储存。而湖茶系红茶紧压茶,要经过二次发酵、挤压、压砖,形成“茶砖”,适宜于千里贩粜的运输和藏区民众的长期保存,使贩运湖茶比陕茶更能降低成本,增加贸易量。更为重要的是陕西泾阳从明代起已具备湖茶焙制的自然和技术条件,这是湖茶能够在明清从西部崛起的必要前提,可以说是陕西人一手促成了湖南副茶在中国西部三百余年的盛行。这是因为,一则泾阳水好。红茶在着色发酵过程中要不断以极浓之茶水注入锅内茶叶中,才能使茶叶香气浓郁,所用之水与质量有重要关系。而泾阳“所用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验皆不成功,故今仍在泾阳”(410)。二则陕西人从唐代以来就已经掌握了紧压茶的装、菠、杂、吊、锅的焙制和压砖成封一整套加工技术。唐代的饼茶就是把茶叶置于甑中,再将甑故入锅里蒸,蒸后趁热捣碎,再放入一定的模子里拍制成型,放入焙坑中烘焙,烘干后加以密封,运往各地。说明至少在唐代陕西人已掌握了紧压茶技术,而这一技术湖南安化茶区直到民国二十九年才逐渐掌握。泾阳焙茶的自然和技术条件为泾阳成为西北茶叶总汇和安化湖茶在中国西部崛起准备了物质技术基础。

由于湖茶在价格、规格和市场方面都优于陕茶,因此从明代万历年间起,湖茶就对陕茶摆出一副咄咄逼人欲取而代之的态势,“湖南产茶其值贱,商人率越境私贩,中汉中、保宁者仅一二引”(411),为了确保陕茶的市场“户部折衷其议,以汉茶为主,湖茶佐之,各商中引,先给汉川毕,乃给湖南,如汉引不足,则补以湖引”(412),尚有一段陕茶为主,湖茶为辅的过渡时期,到嘉靖三年御史陈讲以“商茶低伪,悉征黑茶”(413)使湖茶代替陕茶取得主导产品的地位,至迟在明末已形成比较稳定的湖茶运销路线。嘉靖十五年茶商牛成鼎等称“商等输赀领引从湖南安化县买完包茶共三十四引,雇船装载,于十五年十二月十七日运止郧阳府地方背阴滩塔谷滩及均州等处……茶楚产地,郧襄茶运咽喉也”(414)。入清后,安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(415)。到雍正年间,湖茶已完全压倒了陕茶,有趣的是茶商在湖茶品种的选择上充分表现出中世纪商人才具有的奸巧和精明。乾隆三年十二月纳亲等人在《为茶封久积难销酌请再行减价以实帑项以疏雍滞事》题奏中说“甘省西庄河洮甘司茶封,原备招中番马用。商人领取采办,每引一张,交黄茶五十斤为库茶,商人自办黑茶五十斤为商茶。黑茶色浓味重,商人工本较重,而售价亦昂,黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需,民间买食者少,商人办本原轻,故售价仅得黑茶之半”(416)。这种避重就轻的经营方针是茶商对官府按半分收官茶盘剥政策的一种机智的反抗。这种状况只有在雍正年间“罢中马之制”后才彻底消除。

第二,市场结构的变化。清代西北茶叶市场的另一个变化是茶叶中心市场的不断西移。明代疆域不逾阳关,故而茶叶的中心市场主要集中在陇右的河州、临洮、巩昌等地。清初仍沿袭明制,设西宁、洮州、河州、庄浪、甘州五茶马司,西部茶马交易的中心市场仍无出陇右。但随着清朝平定西域,拓展新疆,到康熙年间茶叶中心市场已表现向西移动的迹象。就五茶马司在西部市场的地位而论,每年以茶易取的马匹,西宁司最多,庄浪、河州次之,洮岷司又次之,洮岷司中,若洮与岷“分别中马”,“以十为率,洮居其七,岷居其三”(417)。这与明代茶马交易以临巩为主的市场格局已有很大变化。到雍乾年间,因“茶马交易”的作用日益衰微,清廷先后裁撤了河、洮茶马司,将其茶封移交驻兰州城内的庄浪、甘州两司办理。到乾隆二十七年规定“内地新疆一体以茶封搭饷银”(418),兰州开始兼营新疆茶事,表明西北茶市逐渐西移,西、庄、甘三司所贮之茶配发新疆一带销售。到乾隆三十七年规定三司所交本色茶皆交运兰州盘验,由皋兰县办箱装运,终于确立了兰州作为西北茶市中心的地位,“西、庄、甘三司,额引九千九百八十二”由兰州“道理其事”(419),并形成以兰州为中心的茶市网络结构。一路出凉甘达于哈密,主营对新疆的茶事贸易,光绪后晋商由南路沿绥蒙草原私运湖北蒲沂羊楼洞砖茶到伊犁各处行销,侵占新疆官茶市场,清廷遂令“北路商民专运售杂茶”并“每年驮载砖茶一千箱,前赴古城”(420),以保证黑茶在新疆的市场。一路出兰州达于西宁、河湟,主营与青海各族的贸易。再一路沿黄河泛舟而下达于吴忠,使宁夏茶叶在此集散。兰州水陆冲衢,一跃成为西北茶叶贸易中心和集散地,这种市场状况一直维持到清末民初都没有发生变化。

第三,商帮结构变化。市场经济说到底是商人的活动。在“茶马交易”时代,充当西北茶商的主要是陕西茶商,因为当时茶马御史多在汉中、巩昌招商领引,陕商近水楼台,到雍正初年陕西“汉中府属大小商五百九十名……榆林府商一百一十三名……神木县商一百三十四名”(421),主要担负着西北和口外茶叶的贩运任务。罢中马之制后,茶按引分,由商闾定,商遂分为东西两柜。东柜以汉商为主“多陕晋籍”,西柜以回商为主“多泾阳、潼关、汉中籍”(422)。并且各柜有总商有散商,领引后,行销各有定域。同光年间甘陕回民起义被左宗棠统率清军镇压后,西柜凋零离散,只剩魁泰通一家,无法成柜,只得附属于东柜,与东柜的其他茶号合伙做生意,西柜遂之消散。左宗棠任陕甘总督后,对西北茶事进行整理,因左是湖南人,又曾在湖南安化县陶澍家中教了八年书,那个地方叫小淹,正是湖茶的产购中心,故左宗棠对西北茶市的情形很熟悉,他整理西北茶务的动因之一就是要为湖南茶商开辟西北市场,他在《变通办理甘肃茶务疏》中说:“茶为西北民食所需,而民常仰屋兴叹,湖南安化一带茶弃于地而民受其困,亟宜设法督导以利民生而裕国库”(423)。遂改引为票,实行“茶票法”,从同治十二年起共发850票,每票50引(即5千斤)另带损耗70斤,每票征税银150两,厘72两,并招部下的湖南籍人经营西北茶务,便成立了“南柜”,最大的商号叫“乾益升”。入民国后,陕西渭南人雷多寿任甘肃财政厅长,原先经营别业的商号见营销茶叶大有前途,通过雷亦获得茶票。这些陕籍商号本想加入东柜,但东柜自己有公产,不愿新加入的商号染指,他们不得不另成一柜,即为“新柜”(424)。

综上所述,可见整个清代,无论是“茶马交易”时期的汉中、潼关、榆林散商,还是“罢中马之制”后的东柜、西柜,乃至清末民初的新柜,经营西北茶叶贸易的基本上都是陕西商人,“清初茶叶均系西客经营”(425)。在这一领域很少有其他商帮插足。虽说在东柜中有不少晋籍商人,但入清后秦晋商人从主体上已是“道不同,不相为谋”,他们之间联合的场合少,分手的时候多,在西北茶叶贸易领域,陕帮商人主营北路官茶贸易,即湖南安化产红砖茶,而山西商人则主营由晋绥入蒙古草地进入新疆的湖北浦沂羊楼洞青砖茶,已属“青红皂白”(426)。而“南柜”则自光绪年间转入民国很快跨台倒闭,只是一现昙花。所以,有清一代,正是陕西商人市驴券舟奔腾南北中国,赴湘贩茶入泾阳焙制后再运贩西北各地,才一手开创了中国南北茶叶流通大动脉,促使中西部地区经济在产销互补中联接起来,为发展祖国的民族经济做出了贡献。

二、清代陕西茶商的经营方式

如果说明代的西北茶商集购、运、销于一体的营销方式缺乏明显的个案材料支持,还主要采取过载批发的经营形式的话,那么,清代的陕西茶商则普遍采取了购、运、焙、销一体化经营形式,并把这种“驻中间,拴两头”的经营方式运作到相当成熟的阶段。

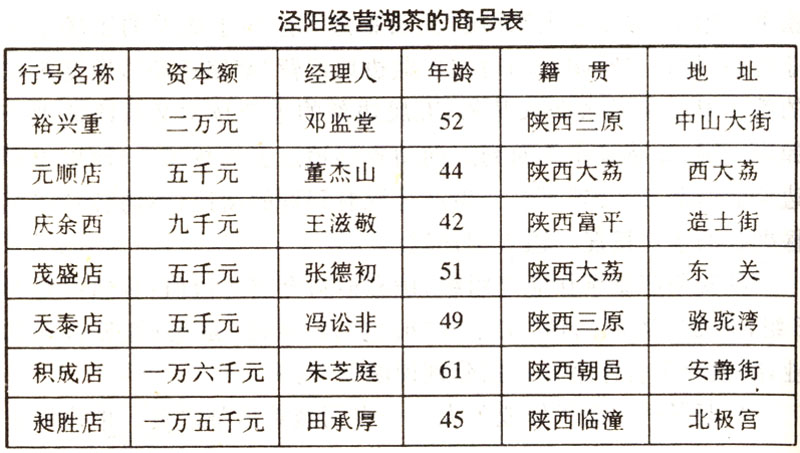

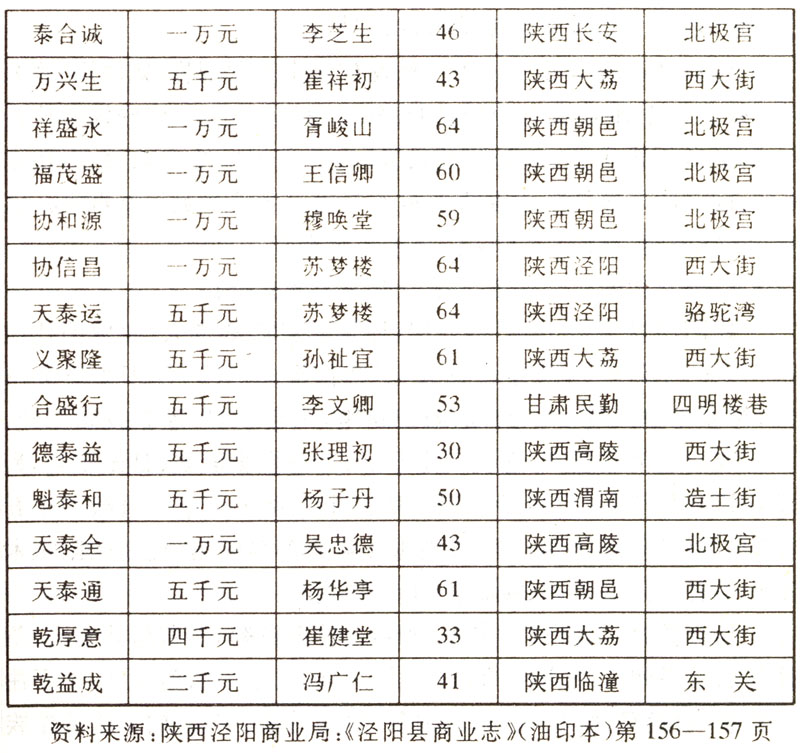

在柜商制度下,由于官茶须运兰州存库待售,因此各柜茶商须在兰州经总商审核、保结、造册、领票、完厘。总商是官方委派的茶商管理组织。总商由众商推举,由官府加委,具有半官半商的双重身份,因而做总商并非易事,一是要商号殷实,二是本人要有声望,人称“总商老爷”,戴红顶子、坐轿、带跟班,初一、十五还要向总督朝参,是典型的官商。由于当时无论东柜、西柜均系陕籍商人,因此不少陕西著名茶商都担任过总商,如清初的木士元、清中期的胡服九都是茶业中有名望的“通行领袖”。在总商制度下,一般茶店设总号于兰州,或设总号于泾阳在兰州设分庄,前者如马合盛、天泰运、天泰和、新泰和、魁太和、魁太通、裕亨昌、文泰运(427)等,后者如裕兴重、裕生昌、昌盛店、元顺店、积成店、永胜店、泰和成、天泰通、协信昌等,最盛时达86家之多(428)。这些陕西人办的茶号、茶店三家联环结保向总督衙门申领茶引或茶票,每家至少一票,多亦不限,“每年每家平均办茶13票”(429),亦有办七、八十票的,可举光绪三十二年新泰和等八家东商茶庄(陕西帮)领取茶票情况为例,以了解其经营规模:

图示所见,是年仅八家陕商茶庄办茶320票计128万斤。茶庄领取茶票时先交应征税款一半,茶达到兰州入库时全部交清,茶商所领茶引茶票不限制一次采完,因为茶叶生产有较强的季节性,加之路途遥远,流通周期跨年累月,“(康熙)四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶到于边地”(430),因而可以续采续购,如经营不佳,还可出售或转借他商。茶商领引后先到汉口,然后乘船经洞庭湖到益阳,再进到安化的江南坪,入山购茶。

湖茶盛产于湖南的新化、益阳、保庆、桃源等地,其中尤以产于安化者为最佳。陕帮茶商入安化山中采办茶叶的多为兰、泾总号的分庄,也有个别派专人住茶栈办采的,但住庄分号应为一般形式。因为《湖南之茶叶》中说:“客帮来湘制茶的以闽商为早,宋元时代已有其跟踪迹,次之为陕西山西两帮,但西帮纪律之整肃,资本之雄厚,与组织之严密,其势亦不可漠视”(431)。这里的“组织”就是指的办采庄口,即产地的“拴一头”。而王恩浩著名的《安化茶叶调查》中又对这种坐庄组织有进一步详细说明,“安化茶号之组织,分大庄及仔庄两部,大庄制茶兼收买毛茶,仔庄系临时组织,专收购毛茶,毛茶买妥即结束矣”(432),这里所说的“仔庄”就是总号住座安化的收茶分庄,并说茶庄内部的人员结构是“①以庄客兼审茶1人,管理仔庄内一切事宜;②买茶人;③司帐1人;④司秤1人”(433)。象这样来安化采办黑茶设置的茶庄“最盛时期从小淹至东坪沿资江一带有茶号二百多家,大都集中于小淹、边江、江南坪、黄沙坪、酉州、乔口、东坪等处”(434),并在黄沙坪地方建有“陕晋茶商会馆”,足见其势力之雄厚。

茶叶种植和采摘有极强的节令性,在芒种上市的叫“头茶”,夏至以后上市的叫“子叶”。善经营者,往往是买头茶、子叶各半。收茶季节性往往是茶庄贴出收买茶叶的招贴后,茶户以布袋挑毛茶于各茶号,先以大盘取茶样交买茶看样,然后言价过秤,“茶号收买红茶过称时,先打九折,故普通有明七六暗九和之例。明七六者,即毛茶100斤扣算为76斤兑钱,其理上系因毛茶1百斤,除去水分及其他梗末之打耗外,仅能制成米茶(净茶)76斤。暗九扣者,亦商人暗中剥削茶农之一种行为,故茶农售毛茶1百斤,只能按68.4斤计算。此三种折扣乃百余年之陋规,拟成定规矣”(435)。茶庄收茶后要雇当地女工进行粗拣,然后蒸软装包,由于安化湖茶长期以来只作为原料输出,故副茶装运在湘以包为单位,每包正茶100斤,另有附茶25斤,以补偿沿途运输风吹雨淋的损耗,也有投机商每包重160—180斤的。

副茶从湖南起运,购茶商人在所乘的车、船上都悬有“奉旨采茶”的龙旗,以防被官差所扰。其路线是先由资江装船运益阳,再换大船入洞庭湖到汉口。到汉口后再经襄河转丹江到龙驹寨上岸,故郧襄为湖茶入陕的重要通道,“郧襄、茶运咽喉也”(436),沿汉水丹江各地莫不因湖茶转运而商务发达,襄阳城北之樊城“地当孔道,为商贾所萃荟”(437);均州“民多秦音,俗好楚歌”(438);光化之老河口更因湖茶转输而“五方杂处,百货交集”,“商贾辐辏,烟火万家”(439);有“陕西会馆设临江门内”(440)。龙驹寨为湖茶入陕之水陆码头,其地船帮、马帮均与运输湖茶有关,尤其是修筑于嘉于二十五年的“马帮会馆”,由西安府咸宁县、临潼县、渭南县、蓝田县、泾阳县等骡客捐资修筑。这几个县的“众骡客人”都主要是担负湖茶转送的运输商,当地清代以来形成的民谣《丹凤三字通》中有一段描绘清楚的表现了这一关系,“骡子帮,铃声响,分两路,运输忙;北路帮,出潼关,西路帮,经西安。两湖茶,入陇甘,再泡制,成茶砖。往西运,向北转,出国境,销路宽”(441)。如果联系《甘肃通志》卷十九茶马的记述“茶篦先由潼关汉中二处盘查运至巩昌”,和《清史稿》卷一百四十七食货五所言“同治五年,户部奏准甘省引滞课悬,暂于陕西省城设官茶总店,潼关、商州、汉中设分店,商贩无引之茶,到陕呈报”等语来看,清代湖茶由龙驹寨入泾阳拟应主要走北路,即经商洛入潼关再转泾阳,这一方面是因为湖茶要经潼关批验所盘引放行,另一方面,或是因为走潼关可沿渭河北岸直趋泾阳以避免渭河暴涨,商货难渡的阻隔。

泾阳在清代是西北茶业总汇,占尽天时、地利、人和。从天时讲,清代平定西域开拓新疆,使西部的游牧经济与中部的农耕经济在统一民族经济框架内互补性进一步增强,陇、青、宁、疆、蒙少数民族对作为内地农业经济特产茶叶的日益增加的需求,使远在千里之外的湖南安化副茶源源不断地经陕西流向西北边疆;而清政府废除“茶马交易”又为西北茶叶贸易进一步商品化扫清了道路,这都为泾阳抓住机会,建立以来料加工为特色的外向型产业结构提供了条件。就地利言,泾阳“政繁而道冲”(442),居于甘陕交通要道,溯河而上可达泾州、平凉,南籍礼泉可趋西北官道直上陇坂。又有湖茶情有独钟地“用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊”(443),这种优越的资源条件,使焙制湖茶非泾阳莫属。以人和说,泾阳从明代以来就有较发展的商品经济,“唯系商贾云集之区”(444),“民逐末于外八九”(445),又积淀了生产饼茶的技术和经验。所有这些使得泾阳得天独厚地成湖茶焙制中心和陕甘茶叶转输枢纽,到清中叶经营茶叶制造的规模相当大,“官茶进关运至茶店,另行检做转运而行,捡茶之人亦有万余人,各行店背厢负货,闲人亦多至数千”(446),经营茶业的茶店、茶号“甘引者54家,陕引者32家,共86家”(447),每家“所用人工忙时多至百人”(448),百余年来,国课民食,获利无穷。

湖茶运至泾阳只是原料茶,须在茶店(茶场)经过当地人叫作“簸”、“杂”、“吊”、“锅”、“装”的焙制过程。“簸”就是将茶叶切碎,筛过,除去尘土和其他杂质。第二道工序是“吊”,就是用秤分成每封五斤四两。第三道工序是“锅”,就是炒茶,炒时陆续在茶叶中倾注用茶梗、茶籽熬成的水,这道工序需要较高的技术,炒时不能过干过湿,以柔润合宜为度。第四道工序是“装”需要较好的技术也特别重要,就是将茶制成砖型,装成封子,每封老秤五斤四两。第五道工序叫“杂”,包括许多方面的零碎手续,首先是将茶从上到底穿一个孔,便于通风,其次在茶砖封皮上印上招牌名称重量。这时候封皮内的茶叶还是湿润的,先在楼上摆成单层(茶店都有楼,专为制茶之用)。晾过两三天之后,茶砖已经比较干燥了,再将这些茶砖垒成三至五层,垒时须注意通风,一星期以后底面交互倒翻一次,隔半月后再倒换一次(449),这种技术叫“发花”,花初显白绿色,一周后即成黄色,有此黄在制造技术上算是最成功。这样制造出来的茶叫“泾砖”,或叫“副茶”。

关于副茶的压制生产过程,我们没有找到直接的技术资料。《陕行汇刊》三卷1—2期合刊中《泾阳湖茶情形》一文中提到“所用人工忙时多至百人”,“工人十九属农人,由工头率之……仍属于手工业”。寥寥数句,语焉不详。但我们对此却十分关注,因为既然每家茶店用工“多至百人”并由“工头率之”,应属于成熟的工场手工业形态。好在当时陕商同时在川藏边地经营“南路边茶”,康定雅安的茶店基本上是陕西人开的,五属边茶的生产技术又与西北副茶如出一辄,显然是由陕西商人向川省移植过去的技术。《西康雅安边茶业概况》一文曾对这一生产过程有很好的记述,不防转录以窥探副茶的生产概况。该文记述道:

雅安茶庄制茶作业之组织,确有值得介绍之价值:普通可分为3组,即雅安茶商所谓“架子”、“编包”及“散班”是也;彼等各司其业,颇收分工合作之效。兹分别说明予下:

A架子——架子作业工人……专司蒸茶压茶之责。单班制之人数,计有看甑1人,贴架2人,撑架2人,共计5人;若为双班,则人数加倍,计有看甑2人,贴架4人,撑架4人,共计10人。当蒸压边茶时,每架左右站立2人,轮流压椿,一日贴架,一日撑架;此项工作极为辛劳!每压50包后,即需更换;故每斑须有贴架撑架各2人,俾便轮流更换,每十二小时可制造细茶百包,粗茶二二百包。若果为双班制,因看甑计有2人,每制粗茶百包,即行轮流替换,在每十二小时里,可制造细茶180包至200包,粗茶350至400包。

B编包——编包作业2人……专司编束茶包之责,通常由4人组成,外附童工2人,每日可包200包。

C散班——散班作业2人……彼等所任职责、多属杂务,并无专司之事,至其事物范围即看火、切茶、包茶、挑包、入仓等各项杂事。如果联系“由工头率之”,可以断定这完全是资本主义工场手工业的经营形式。这样的茶店、茶号在泾阳最多时有八十多家“每家每年平均办茶15票,共计1500票,每票4500斤,每年过境砖茶数量多在200万公斤”(450)。这些经营湖茶的商号在泾阳主要有:

砖茶在泾阳制成后,水陆并进运往兰州。水路即由泾河装船运至彬县起旱,经长武平凉定西至兰州;陆路即由茶店自备的骆驼起运或是借助河西运盐来泾阳的驼队运力载装陆行,泾阳有家“万盛店”就是专供陕甘行商歇脚的车马店,这些运茶驮队,“每月官商搭帮往来驮骡五六百至七八百”(451),它们“参横月落夜迟迟,络绎呜驼任所之,盐茶春暖开花际,水草秋高云塞时”(452),沿陕甘间的18马站,晓行露宿,鸡声茅店,装茶砖运至兰州山字石官茶库,补纳课饷,验印入库,然后凭票提茶,自由贸易。

经营副茶的商号一般在兰州设有分庄主营销售,如泾阳“裕兴重”茶庄在兰州就设有分号,叫作销地“拴另一头”,这些销茶庄号一般不做门市生意,而是驻地批发,将砖茶批发给当地商人,由他们直接或通过各地杂货零售商将茶叶卖给各地少数民族群众。这便是“驻中间,拴两头”的陕甘官茶经营方式。

可举清代陕西一些著名茶商做为个案支持:

咸阳渭城湾木士元“字前川,原籍甘肃武威郡人(武威明代属陕西——引者注),因办理茶务,居陕西泾阳时多,泾阳为茶务总区,每岁一至或连岁不归,后明末路阻,归籍无日,遂娶咸阳穆氏,家于咸阳之谓城里焉,迩我朝定鼎后,茶务愈觉殷繁,日无宁刻,为通行领袖数十年,公生于前明万历四十三年……卒于康熙二十五年”(453)。木士元应为清代前期陕西茶商的著名代表,现今咸阳城木家沟仍有木氏祖莹,合族而居,府第华丽。

马合盛,由山西移居陕西,清初迁甘肃民勤,专营副茶发迹,总栈茶店设兰州,在泾阳有制茶分号。兴旺发达于清朝中叶,由于注重质量,讲究商风,使“老马家副茶”很受甘肃、宁夏,内蒙等地蒙族群众喜爱,在西北享有盛名,即是偏辟小县也都知道有马合盛。为了解决运茶工具,他在家乡大量饲养骆驼,仅运茶的白骆驼达三百峰之多。庚子年间慈禧携光绪逃亡来陕,它们的几百头骆驼参与转运官米,帮了官府的大忙,被慈禧奖励说“真不愧为一个大引商”,从此以“大引商马合盛”自居,后因向朝廷捐银十万两被以护国员外郎诰封赀政大臣,家资巨万,号称甘肃的百万富翁(454)。

裕兴重,东家是泾阳安乐吴家,曾在四川、淮南经营盐业,在西北营运茶业。庚子年慈禧西逃西安,他家捐银五十万两助饷,慈禧把吴家一个寡妇封为一品夫人,人称“安吴寡妇”,其堂号曰“吴式仪堂”。裕兴重在泾阳设总号,在安化、兰州有分庄,其兰州分庄负责人胡服九还作过不少年的“总商”。该店在邓监堂负责店务时期,经营发展很快,承领的茶票经常在一百票左右,经营作风是稳扎稳打,注重质量,长期与马合盛齐名,并在后期压倒马合盛占据陕西茶商的头把交椅,资本积累到四五十万两银子,仅吴家的府第就建了17个大院子,成为咸同光朝陕西的巨富(455)。

魁泰通,创于何时已不可考,有人说是道光初年,有人说还要早些,东家是陕西回民毕家,毕家无后,要了一个姓锁的外孙起名毕务本,继承店务。同治前,魁泰通是西柜的一家商号,同治后西柜飘零,只有他一家了,不能立柜遂附于东柜,左宗棠整理茶务时只领了一票,资金不过五百两左右。由于资金少,便和天泰运、裕亨昌合伙(天泰运、裕亨昌为东柜茶商,天泰运在泾阳有制茶分号)从兰州动身合伙买骡子一头,用以驮行李,三人步行,到龙驹寨换船时,就把骡子卖了,所以是相当艰苦的。这样合伙经营之后,约十几年才兴盛起来,各家都增至五票,在泾阳生产的砖茶“天泰”牌成为西北名牌,最为蒙人信任,业务发达来变合伙为独立经营。后来魁泰通还在河州开设了“魁泰和”,在泾阳有分庄,仅民国十一年将存茶减价出售一次就获利一万七八千两银子(456)。

恒春益,东家是渭南孝义赵家,茶是运自湖北,在泾阳加工后运到甘肃等地。赵家的茶生意系从官府包来,有税课,有引岸,有官印,所以能畅销各地。

四、清代陕西茶商的经营经验及其茶业利润

在清代,西北地区的茶叶贸易因“茶马交易”逐渐被消取,商品化程度进一步提高,从而为陕西茶商提供了更为广阔的活动余地,使他们的经营活动因“政治附属物”的逐渐淡化而能够比较舒展地按商品规律办事,从而创造和积累了很好的经营经验,对今天仍有历史借鉴作用。这些经验主要有:

(一)以销定销,讲究质量

在中国,茶是一般的消渴饮料,民食所需,面广量大。各地民众因经济和文化条件不同,对茶叶在品种、规格和价格方面的需求格格有别。而中国又茶产极丰,品种多样,源远流长。善为茶商者,须熟练掌握市场供求变化,以销定销,以销促销,于细微处发现商机,方能在激烈竞争中求利谋财。在这方面,清代陕西茶商提供了有益的历史经验。在明代他们主营陕西汉中、兴安和川北保宁所产的“紫阳茶”。到明末清初,他们以商人敏锐目光发现湖南安化所产黑茶“多而值下”,并且“味苦,于奶酪为宜”,更能适合西北游牧民族的饮食需要,便不顾明廷“不许越境私贩”的禁令,大量贩运湖茶到西北各地,使湖南黑茶很快在中国西部兴起。而对安化湖茶又根据西部各省区民众的不同需求,因地制宜,经营不同的品种。对陇青藏蒙牧区民众,从“以奶酪为食”的饮食需要出发,主要经营味重宜存的黑砖茶,即所谓“甘引”。而对陕西和陇右农业或半农半牧区的民众,从其以茶叶为解渴生津之饮料的生存需要出发,则主要经营经过炒制而不压砖的散湖茶,即所谓“陕引”。同时对达官贵族,土绅地主以饮茶为人生享受地位尊卑的文化需要出发,又经营经过认真筛选,质地优良的安化“花卷茶”和陕西紫阳细茶,表现出很高的市场覆盖率和经营主动性。这便是“茶关民食,商多陕籍”(457)西北茶叶市场特点的由来。

商品经济本质上是质量经济。茶叶贸易又是面广量大市场稳定的经营项目,茶商们做得都是大生意。如裕兴重,常年办票100余张,合45万斤,要取得稳定的销路,非得在质量上下功夫不可。因此,一些著名的陕西茶商很注重产品质量。如马合盛,专营副茶,不事别业。业务发达以后,他们不求数量增多,不增加票数,一直保持了原有的质量水平。他们保持质量的办法是严格要求,买茶必在春天,收购产于高山的头茶七八成,子茶不过两三成,而一般商号则是头、子各半,使其原料质量高过别家一筹(458)。在泾阳制茶也必在春秋季节,因夏季太热,冬季太冷,都不适于制茶。制茶时严格要求合乎规格,从不掺杂次茶,所以质量好,民众中有口皆碑,每封比别人高出二角,仍然畅销不滞。裕兴重也是“特别注重质量几与马合盛齐名”(459)才在经营上取得了与马合盛同样的好成绩。

(二)创造名牌,树立商誉

在中国,饮茶不仅是一种经济行为,同时又是一种文化现象,人们因地域文化和社会诸因素往往会形成对某一产品的购买偏好,这在茶业经营上尤显突出。因此,善为商者,往往注意形成产品名牌,迎合民众的购买心理需求,以取得先声夺人的经营效果。茶商马合盛是成功的例证。庚子年间,慈禧逃亡陕西,马合盛以百峰骆驼参与从龙驹寨到西安运送官粮,得到西太后的奖励。他便利用封建时代人们的皇权思想,借风扬幡,在茶砖的封面上印上“大引商人马合盛”七个字,和一般茶商只印“官商”二字不同,这种名随货走的传媒方式使马合盛在民众中树立了很好的信誉,群众互相传说,“马合盛大引商人,是慈禧太后金口玉牙封下的”,更增长了它的声势,甘宁蒙地民众均喜饮“老马家副茶”(460)。由于马合盛信誉好,在民众中有影响,一些小的民族纠纷往往由商号出面调停。其他商号亦是如此。如泾阳所产的砖茶牌号以“天泰碑”为蒙人所最信任,故以“天泰”、“德恒”等牌为最多,一时以天泰二字作为商标的茶砖就有二十多家。

(三)顺应供求,于时论价

茶叶生产为时令产品,供应集中,需求流长,每年春季谷雨前后往往是采供最为集中的季节,茶谚云“新茶到在先,捧得高似天,若卖迟一步,去在山半边”。此时,买卖双方均会伺价而沽,激烈竞争。在这种原料供应季节集中的市场条件下,谁灵活运用供求规律,讲求经营策略,谁就会取得营销的主动,对此陕西茶商深懂其道。他们注重运用“避其锋芒,出其不备”的避实击虚经营手法,取得经营主动,很是表现了陕西商人以智求财的传统作风。如“经营副茶的商号在购销方面都有自己的经验,在领到引票时,如果进山采购的人多,产地茶价必然上涨,他们便避其锋,少买或不买。如遇红茶畅销,黑茶势必价大,也斟酌少买。反之产地茶价平稳,就尽量多购”(461)。这是同业之间竞争的成功经验。在产地收茶时他们也注意运用价格变异手段调节供求,“每日收购价格莫不呈先高后低再涨之现象……开秤先高借以招揽茶农前往求售,后低因茶农来者既多,不妨杀价,至收秤时再涨,乃留给一般茶农良好之最后印象,希望明日再来也”(462)。在茶砖销售上他们则讲究按“贵极反贱,贱极则复贵”的价格反弹规律办事,长线远鹤,不争眼前。如裕兴重“有一时期茶价暴跌,别家都赔累不堪,却有裕兴重二年多净吃净坐没有卖过一封茶。到后来茶价猛涨,大获其利,从此资金就积累到四五十万两银子”(463)。

这些成功的营销经验为陕西商人带来了滚滚利润。清代茶业利润由于资料不完整而无法确算,只能相对估算。据陈椽《茶业通史》言“同治后……商人自湖买茶运至甘司,统计每引约需成本银6两多”(464),每引正茶100斤,又带附茶14斤,共为114斤,制成砖茶,每封5.4斤,约20封,每封成本银约3钱。而《清史稿》卷一百四十二食货五载:“道光六年甘肃官茶…每附茶一封,售银七八两至数十两不等”。从最低7两计,则每封获利也在6两以上,最低也是300%的利润;若每引20封,年利润也在千两以上。到清末利润更高,据胡伯益《烟茶布三帮在西北产销概况》统计“在市面正常之下,茶的价格至低每封在两元左右,有时亦可高达四五元之多,即两元左右的价格,据说每票还可以获利五六百元,若涨到四五元,其获得之厚,亦可想而知”(465)。以每票获利最低五百元计,“每家平均办票15张”,则年平均盈利7500元;若以裕兴重“承领的茶票经常在一百票左右”(466),则每年获利便在万元之上。若以泾阳县每年“共计一千五百票”(467)计,当年盈利就近百万元,难怪《泾阳商业志》编者说,经营茶业在泾阳是“课裕民丰,获利无穷”(468)。所以《三原新志》说,本县富商大贾多靠西北中茶及东南引盐致富,故称“茶盐之利尤巨,非巨商贾不能任,第市法有禁,而西北在茶,东南在盐”(469),可以说是写实的史家笔法。

(384)杨重琦:《兰州经济史》,兰州大学出版社1991年版,第90页。

(385)叶知水:《西北茶市场概况及其发展途径》,《中农月刊》卷四,第6期。

(386)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(387)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(388)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(389)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(390)《中卫县志》卷四,第5页。

(391)《清续文献通考》卷二十七。

(392)《河州志》卷二,《茶马》。

(393)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(394)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(395)《清朝文献通考》卷三十。

(396)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(397)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(398)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(399)道光《兰州府志》卷五。

(400)道光《兰州府志》卷五。

(401)道光《兰州府志》卷五。

(402)道光《兰州府志》卷五。

(403)《明史》卷八十,《食货志》。

(404)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷第1期。

(405)《明史》卷八十,《食货》。

(406)《明史》卷八十,《食货》。

(407)光绪《三原新志》卷三,第23页。

(408)林永匡:《清代西北民族贸易史》第61页。

(409)《小方壶舆地丛钞》第二轶,第122页。

(410)《陕行汇刊》第三卷,第1—2期。

(411)《明史》卷八十,《食货志》。

(412)《明史》卷八十,《食货志》。

(413)《洮州厅志·茶马》第943页。

(414)《明末农民起义史料》第414页。

(415)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》第1册,第481页。

(416)林永匡:《清代西北民族贸易史》第61页。

(417)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(418)《清史稿》卷一百四十七,《食货》。

(419)《兰州府志》卷五。

(420)《清史稿》卷一百四十七,《食货》。

(421)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(422)陈椽:《茶业通志》,农业出版社1984年版,第459页。

(423)《甘肃新通志》卷二十二。

(424)杨自舟等:《清末到抗战期间付茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第115页。

(425)衷干:《茶市杂咏》。

(426)参见张正明:《清代的茶叶商路》,《光明日报》1985年3月6日。

(427)杨自舟:《清末到抗战间副茶行销西北简述》,《兰州文史资料选辑》第4辑,第115页。

(428)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第26页。

(429)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第26页。

(430)《河州志》卷二,《茶马》。

(431)《湖南茶叶调查》,《工商半月刊》卷七,第十一号。

(432)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(433)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(434)《彭先泽与安化黑茶》,《安化文史资料》第3辑,第19页。

(435)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》第3辑,第735页。

(436)《明末农民起义史料》第414页。

(437)《襄阳府志》卷四,第1页,第2页。

(438)《襄阳府志》卷四,第1页,第2页。

(439)《光化县志》卷一,卷三。

(440)《光化县志》卷一,卷三。

(441)《丹凤县志》第577页。

(442)《陕西通志》卷四十五。

(443)《陕行汇刊》第3卷,第1—2期,《泾阳湖茶情形》。

(444)卢坤:《秦疆治略》第12页。

(445)《陕西通志》卷四十五。

(446)卢坤:《秦疆治略》第12页。

(447)《泾阳商业志》第156页。

(448)《陕西汇刊》第3卷,第1—2期。

(449)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(450)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第156页。

(451)《固原州志》卷二,第29页。

(452)《固原州志》卷八,第46页。

(453)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第278页。

(454)李万禄:《西北茶马市与马合盛茶号》,《兰州文史资料选辑》第2辑,第122—123页。

(455)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第163页。

(456)杨自舟文,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第120—121页。

(457)萧梅性:《兰州商业调查》第53页。

(458)杨自丹文,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第120页。

(459)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(460)杨自舟文,《甘肃文史选辑》第4辑,第119页。

(461)杨自舟文,《甘肃文史选辑》第4辑,第119页。

(462)《中农月刊》卷三,第10页。

(463)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(464)陈橼:《茶史通论》第460页。

(465)胡柏益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第163页。

(466)胡柏益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(467)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第156页。

(468)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第155页。

(469)《三原新志》卷四。

从明代起,陕帮商人多在西北经营茶业,这种状况迤至清代直到民国初年都没有多大改变。在清朝统治的数百余年里,陕西商人在西北茶叶贸易领域始终占有举足轻重的地位。而西北茶叶贸易又是全国茶叶贸易的重头戏,据《甘肃通志卷十九·茶马》统计,当时全国共有茶引28766道,茶1438300斤,西北茶区有茶引27296道,茶134800斤,占全国茶引的近95%(384),到清末每年销庄西北的茶叶平均47万担,西北六省一地每人每年约合1.5斤(385),这就是清代陕西茶商对中国西部经济发展所做出的历史性贡献。研究清代陕西茶商及其活动对于研究清代西部茶叶贸易史极富典型意义。

一、清代西北茶叶市场的变化及陕西茶商的活动概况

清朝入主中原后,因受汉族成熟文明的同化而不得不“清承明制”。但毕竟改朝换代,历史不能重复。清王朝所面临的“既遇的历史条件”与朱明王朝不尽相同,使清统治者在沿袭明制的同时根据变化了的情况做出相应的改革和调整,表现了少数民族夺取全国政权初中期那种英姿勃勃的进取精神。这反映在西北茶叶贸易上就是导致西北茶叶市场的一系深刻变化。

首先,清代西北茶叶市场最大的变化是“茶马交易”政策的废除。明代西北边茶贸易是在明王朝“茶马交易”的国家行为诱导下发展起来的。清朝初年平定三藩和征剿西域的战争对军马所需甚急,同时对新疆等地少数民族的安抚使从马上得天下的清朝统治者对西北地区的茶马交易给予特殊的关注和重视。顺治、康熙两朝在西北继续实行“茶马交易”政策,“顺治初元,定茶马事例。上马给茶篦十二,中茶给九,下马给七……七年,以甘肃旧制,大引篦茶,官商均分,小引纳税三分入官,七分给商,谕嗣后各引均由部发,照大引例,以为中马之用。又旧例大引附六十篦,小引附六十七斤,定为每茶千斤,概准附百四十斤,听商自卖”(386)。并额定西北茶市“旧额所增其茶引28766道……共征茶136480篦”(387),设陕西茶马御史*(左革右害)洮岷河州西宁甘州五茶马司,“每岁御史招商领引纳课报部,所中马牡者给各边兵”(388),这套官营边茶制度在清初,对解决部分战马急需和从政治上“羁縻”少数民族都起到了实际作用。如《陕西通志》所言“睦邻不以金樽,控驭不以师旅,以市微物,寄疆场之大权,其惟茶乎”(389)。

但入雍乾朝后一系列经济条件的变化,使“茶马交易”愈来愈失去存在的意义。其一,清政府自养战马的数量进一步增加。清朝平定中原后,利用北方的广阔牧地,先后在察哈尔、辽宁等地建立两翼牧场、商都牧场、大凌河牧场等,作为军马的主要供给和补充基地,加上满族兴起于东北,满族骑兵喜欢用东北的马,这便使得以茶叶换取西北战马戍边已不是军政急需。其次,入清后版图统一,“自我朝百年以来……夷人入城,汉人入夷,彼此交易,熟习者往来便利”(390),形成“大宛、西番尽为内地,渥洼天马皆枥上之驹”(391)的局面,清政府获取战马的手段也进一步正常化,可以通过税款征调或商品购买来取得马匹,而不再需要通过以茶易马这种易货贸易的特殊手段从边外少数民族手中交换战马。对此,康熙四十五年茶马御史博音的奏章中讲的很明白,他说;“以臣愚见,莫若将茶差停止,将中马之事,交于巡抚……俟商人茶封运到,连银一并交纳,一年以二万引计算,如旧部定茶价,应得银六万两,即比部价三分减一,亦得银四万两,以此四万之银,购买马匹,应可得四千匹,或发解京,或拨各省,最为易得,买就即行起解,则一年可省草料银一二万两”(392)。其三,官办边茶下由于中马数量减少而官茶存积甚巨。按清茶法“大引采茶九千三百斤,为九百三十篦,商领部引输价买茶交茶马司,一半入官易马”(393),国家征收的实物茶税是50%,加之康熙五十七年“议准陕西、西宁……原额茶引九千二百四十八道不敷民番食用,令加增茶引二千道”(394)。使五茶马司贮茶甚巨,而中马又少,遂使官茶供过于求,存积过多,自乾隆七年至二十四年,五茶司“存积至150余万封”,“非十年之久,不能全数疏销”(395)。面对堆积如山的官贮陈茶,清政府及有关官员采取种种应急措施,以销存茶,改征折色,减少商配,搭放兵饷等都无法解决愈积愈多的陈茶,只好于乾隆二十七年“请仍照原议,每封定价3钱,召商变卖”(396)。这里“召商变卖”有深远的历史意义,它说明官营边茶将经济行为变为政治手段严重压抑了商品经济的发展,不顾供求规律必然受到规律的惩罚,“官茶存积过多”,“兰城无马可中”就是明证。迫使封建统治者只得回到商品经济的轨道,最终放弃官营边茶的政府行为,“召商变卖”,使西北茶叶贸易完全进入市场经济的行列。最后,茶税激增商人开中边茶亦缺乏积极性。清初为调动商人开中边茶的积极性,曾规定“商人每引交茶50斤,无论本折,即系课额”(397),除纳茶之外,“并无课项”。到康熙六十一年,陕甘总智年羹尧管理茶马,“令商人每百引纳官茶一千封外,纳捐助银七十三两六钱二分七厘,在甘肃布政司交纳。又令商人每百引纳养膳银四十三两八钱八分一厘,在甘肃巡抚衙门交纳”(398),从而打破了原先“纳茶之外,更无余税”的旧例,使商人贩运边茶的积极性受挫。这些都说明,到雍乾年间曾经以互惠为基础在西北边贸繁盛了近七百年的“茶马交易”因时代变迁而走到了尽头,陷入了“绝境”。一方面国家官营边茶出力不讨好,闹得“无马可中”,“茶积如山”;另一方面,商人因税重又缺乏积极性,致使“招中无几”,“帑项悬虚”。清政府只得改弦更张,于雍正十三年改变历代设茶马司总理边茶事务的做法“罢中马之制,令商纳税银”(399),西北地区实施将近700年的官营茶马交易从此宣告结束。

罢中马之制后,清政府只注重收税,西北茶叶贸易进入全面商品化的阶段,“规定五司行茶多寡,预定销行数目,使商人归于一定引分,令各商闾定,以后照此运销,不能按年分变更”(400)。并规定“额引九千九百八十二,每引一税茶,十封以一封交茶,九封折银”(401),由兰州“道理其事”(402)。从而极大调动商人长途贩茶的积极性,经营西北茶叶贸易成为比以前更为有利的生意,更有经营的自主权和主动性。

其次,清代西北茶叶市场的变化还表现为茶叶市场本身的变化。清初“茶马交易”的实施及其逐渐被废除以及茶叶贸易的“兰州道理”,都引起西北茶叶市场的深刻变化,使清代西北茶叶市场与明代相比,表现出极其不同的景象。

第一,产品结构的变化。清代西北茶叶市场的重大变化之一是湖南安化“副茶”(附茶)的急剧兴起和陕川“紫阳茶”的衰微。在明代西北边茶贸易主要是陕西汉中、紫阳以及川北保宁府的“紫阳”绿茶,“中茶易马,唯汉中、保宁”(403)。但自明代万历年间,湖北安化等地所产的红茶却在西北市场急剧兴起,并在清代成为取代陕西“紫阳茶”而占市场主导地位的产品。这一变化包含着极其复杂的社会经济文化因素。概而括之,无非“适销对路”市场选择的结果。其一,湖茶产多价廉。湖南湘水流域向来为我国主要茶叶产区之一,清代中叶年产茶“七、八十万箱”,每箱60斤,约为年产480万斤(404)。同时湖茶系粗茶,多以茶枝之粗蔓制成,使湖茶“多而值下”(405),而紫阳茶属细茶,多以茶枝细蔓焙成,且产量有限,明代最高年产5万多斤,使“汉川茶少而直高”(406)。湖茶在价格上胜于陕茶一筹,因而对产业单薄,购买力相对比较低的西北民众来说更宜于选择湖茶,而弃陕茶不用。以明清生活水准在西北算是最高的三原来说“泾阳为茶总汇,就近发卖三原,纳税甘抚,其兴安所属之茶行于西安者,原人亦得买食,但兴安茶细价昂,楚茶价廉,故原人改食楚茶”(407)。其二,湖茶对路。生活在陇藏高原上的西北民众游牧为生,以牛羊肉为食,多以茶叶熬制奶酪帮助消化和吸收生命缘色。而陕西紫阳茶系绿茶,“味甘而薄”,湖茶则为红茶,“味苦,于酥酪为宜”,无论黄黑两类均能适应西部民众的消费需要,“黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需”,“黑茶色浓味重”(408),更为少数民族所喜爱。就连清代新辟的新疆,民众亦多购湖茶。纪昀说乌鲁木齐的饮茶习惯是“佳茗不易致,土人唯饮副茶,云此地水寒伤胃惟副茶性暖,能解之”(409),因此湖茶比陕茶更具有市场魅力,更能适合西部市场的需要。其三,湖茶适销。陕茶系散装绿茶型,以麻袋装运,踏压松软,既不便于运输又容易发霉质变不易储存。而湖茶系红茶紧压茶,要经过二次发酵、挤压、压砖,形成“茶砖”,适宜于千里贩粜的运输和藏区民众的长期保存,使贩运湖茶比陕茶更能降低成本,增加贸易量。更为重要的是陕西泾阳从明代起已具备湖茶焙制的自然和技术条件,这是湖茶能够在明清从西部崛起的必要前提,可以说是陕西人一手促成了湖南副茶在中国西部三百余年的盛行。这是因为,一则泾阳水好。红茶在着色发酵过程中要不断以极浓之茶水注入锅内茶叶中,才能使茶叶香气浓郁,所用之水与质量有重要关系。而泾阳“所用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验皆不成功,故今仍在泾阳”(410)。二则陕西人从唐代以来就已经掌握了紧压茶的装、菠、杂、吊、锅的焙制和压砖成封一整套加工技术。唐代的饼茶就是把茶叶置于甑中,再将甑故入锅里蒸,蒸后趁热捣碎,再放入一定的模子里拍制成型,放入焙坑中烘焙,烘干后加以密封,运往各地。说明至少在唐代陕西人已掌握了紧压茶技术,而这一技术湖南安化茶区直到民国二十九年才逐渐掌握。泾阳焙茶的自然和技术条件为泾阳成为西北茶叶总汇和安化湖茶在中国西部崛起准备了物质技术基础。

由于湖茶在价格、规格和市场方面都优于陕茶,因此从明代万历年间起,湖茶就对陕茶摆出一副咄咄逼人欲取而代之的态势,“湖南产茶其值贱,商人率越境私贩,中汉中、保宁者仅一二引”(411),为了确保陕茶的市场“户部折衷其议,以汉茶为主,湖茶佐之,各商中引,先给汉川毕,乃给湖南,如汉引不足,则补以湖引”(412),尚有一段陕茶为主,湖茶为辅的过渡时期,到嘉靖三年御史陈讲以“商茶低伪,悉征黑茶”(413)使湖茶代替陕茶取得主导产品的地位,至迟在明末已形成比较稳定的湖茶运销路线。嘉靖十五年茶商牛成鼎等称“商等输赀领引从湖南安化县买完包茶共三十四引,雇船装载,于十五年十二月十七日运止郧阳府地方背阴滩塔谷滩及均州等处……茶楚产地,郧襄茶运咽喉也”(414)。入清后,安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(415)。到雍正年间,湖茶已完全压倒了陕茶,有趣的是茶商在湖茶品种的选择上充分表现出中世纪商人才具有的奸巧和精明。乾隆三年十二月纳亲等人在《为茶封久积难销酌请再行减价以实帑项以疏雍滞事》题奏中说“甘省西庄河洮甘司茶封,原备招中番马用。商人领取采办,每引一张,交黄茶五十斤为库茶,商人自办黑茶五十斤为商茶。黑茶色浓味重,商人工本较重,而售价亦昂,黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需,民间买食者少,商人办本原轻,故售价仅得黑茶之半”(416)。这种避重就轻的经营方针是茶商对官府按半分收官茶盘剥政策的一种机智的反抗。这种状况只有在雍正年间“罢中马之制”后才彻底消除。

第二,市场结构的变化。清代西北茶叶市场的另一个变化是茶叶中心市场的不断西移。明代疆域不逾阳关,故而茶叶的中心市场主要集中在陇右的河州、临洮、巩昌等地。清初仍沿袭明制,设西宁、洮州、河州、庄浪、甘州五茶马司,西部茶马交易的中心市场仍无出陇右。但随着清朝平定西域,拓展新疆,到康熙年间茶叶中心市场已表现向西移动的迹象。就五茶马司在西部市场的地位而论,每年以茶易取的马匹,西宁司最多,庄浪、河州次之,洮岷司又次之,洮岷司中,若洮与岷“分别中马”,“以十为率,洮居其七,岷居其三”(417)。这与明代茶马交易以临巩为主的市场格局已有很大变化。到雍乾年间,因“茶马交易”的作用日益衰微,清廷先后裁撤了河、洮茶马司,将其茶封移交驻兰州城内的庄浪、甘州两司办理。到乾隆二十七年规定“内地新疆一体以茶封搭饷银”(418),兰州开始兼营新疆茶事,表明西北茶市逐渐西移,西、庄、甘三司所贮之茶配发新疆一带销售。到乾隆三十七年规定三司所交本色茶皆交运兰州盘验,由皋兰县办箱装运,终于确立了兰州作为西北茶市中心的地位,“西、庄、甘三司,额引九千九百八十二”由兰州“道理其事”(419),并形成以兰州为中心的茶市网络结构。一路出凉甘达于哈密,主营对新疆的茶事贸易,光绪后晋商由南路沿绥蒙草原私运湖北蒲沂羊楼洞砖茶到伊犁各处行销,侵占新疆官茶市场,清廷遂令“北路商民专运售杂茶”并“每年驮载砖茶一千箱,前赴古城”(420),以保证黑茶在新疆的市场。一路出兰州达于西宁、河湟,主营与青海各族的贸易。再一路沿黄河泛舟而下达于吴忠,使宁夏茶叶在此集散。兰州水陆冲衢,一跃成为西北茶叶贸易中心和集散地,这种市场状况一直维持到清末民初都没有发生变化。

第三,商帮结构变化。市场经济说到底是商人的活动。在“茶马交易”时代,充当西北茶商的主要是陕西茶商,因为当时茶马御史多在汉中、巩昌招商领引,陕商近水楼台,到雍正初年陕西“汉中府属大小商五百九十名……榆林府商一百一十三名……神木县商一百三十四名”(421),主要担负着西北和口外茶叶的贩运任务。罢中马之制后,茶按引分,由商闾定,商遂分为东西两柜。东柜以汉商为主“多陕晋籍”,西柜以回商为主“多泾阳、潼关、汉中籍”(422)。并且各柜有总商有散商,领引后,行销各有定域。同光年间甘陕回民起义被左宗棠统率清军镇压后,西柜凋零离散,只剩魁泰通一家,无法成柜,只得附属于东柜,与东柜的其他茶号合伙做生意,西柜遂之消散。左宗棠任陕甘总督后,对西北茶事进行整理,因左是湖南人,又曾在湖南安化县陶澍家中教了八年书,那个地方叫小淹,正是湖茶的产购中心,故左宗棠对西北茶市的情形很熟悉,他整理西北茶务的动因之一就是要为湖南茶商开辟西北市场,他在《变通办理甘肃茶务疏》中说:“茶为西北民食所需,而民常仰屋兴叹,湖南安化一带茶弃于地而民受其困,亟宜设法督导以利民生而裕国库”(423)。遂改引为票,实行“茶票法”,从同治十二年起共发850票,每票50引(即5千斤)另带损耗70斤,每票征税银150两,厘72两,并招部下的湖南籍人经营西北茶务,便成立了“南柜”,最大的商号叫“乾益升”。入民国后,陕西渭南人雷多寿任甘肃财政厅长,原先经营别业的商号见营销茶叶大有前途,通过雷亦获得茶票。这些陕籍商号本想加入东柜,但东柜自己有公产,不愿新加入的商号染指,他们不得不另成一柜,即为“新柜”(424)。

综上所述,可见整个清代,无论是“茶马交易”时期的汉中、潼关、榆林散商,还是“罢中马之制”后的东柜、西柜,乃至清末民初的新柜,经营西北茶叶贸易的基本上都是陕西商人,“清初茶叶均系西客经营”(425)。在这一领域很少有其他商帮插足。虽说在东柜中有不少晋籍商人,但入清后秦晋商人从主体上已是“道不同,不相为谋”,他们之间联合的场合少,分手的时候多,在西北茶叶贸易领域,陕帮商人主营北路官茶贸易,即湖南安化产红砖茶,而山西商人则主营由晋绥入蒙古草地进入新疆的湖北浦沂羊楼洞青砖茶,已属“青红皂白”(426)。而“南柜”则自光绪年间转入民国很快跨台倒闭,只是一现昙花。所以,有清一代,正是陕西商人市驴券舟奔腾南北中国,赴湘贩茶入泾阳焙制后再运贩西北各地,才一手开创了中国南北茶叶流通大动脉,促使中西部地区经济在产销互补中联接起来,为发展祖国的民族经济做出了贡献。

二、清代陕西茶商的经营方式

如果说明代的西北茶商集购、运、销于一体的营销方式缺乏明显的个案材料支持,还主要采取过载批发的经营形式的话,那么,清代的陕西茶商则普遍采取了购、运、焙、销一体化经营形式,并把这种“驻中间,拴两头”的经营方式运作到相当成熟的阶段。

在柜商制度下,由于官茶须运兰州存库待售,因此各柜茶商须在兰州经总商审核、保结、造册、领票、完厘。总商是官方委派的茶商管理组织。总商由众商推举,由官府加委,具有半官半商的双重身份,因而做总商并非易事,一是要商号殷实,二是本人要有声望,人称“总商老爷”,戴红顶子、坐轿、带跟班,初一、十五还要向总督朝参,是典型的官商。由于当时无论东柜、西柜均系陕籍商人,因此不少陕西著名茶商都担任过总商,如清初的木士元、清中期的胡服九都是茶业中有名望的“通行领袖”。在总商制度下,一般茶店设总号于兰州,或设总号于泾阳在兰州设分庄,前者如马合盛、天泰运、天泰和、新泰和、魁太和、魁太通、裕亨昌、文泰运(427)等,后者如裕兴重、裕生昌、昌盛店、元顺店、积成店、永胜店、泰和成、天泰通、协信昌等,最盛时达86家之多(428)。这些陕西人办的茶号、茶店三家联环结保向总督衙门申领茶引或茶票,每家至少一票,多亦不限,“每年每家平均办茶13票”(429),亦有办七、八十票的,可举光绪三十二年新泰和等八家东商茶庄(陕西帮)领取茶票情况为例,以了解其经营规模:

图示所见,是年仅八家陕商茶庄办茶320票计128万斤。茶庄领取茶票时先交应征税款一半,茶达到兰州入库时全部交清,茶商所领茶引茶票不限制一次采完,因为茶叶生产有较强的季节性,加之路途遥远,流通周期跨年累月,“(康熙)四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶到于边地”(430),因而可以续采续购,如经营不佳,还可出售或转借他商。茶商领引后先到汉口,然后乘船经洞庭湖到益阳,再进到安化的江南坪,入山购茶。

湖茶盛产于湖南的新化、益阳、保庆、桃源等地,其中尤以产于安化者为最佳。陕帮茶商入安化山中采办茶叶的多为兰、泾总号的分庄,也有个别派专人住茶栈办采的,但住庄分号应为一般形式。因为《湖南之茶叶》中说:“客帮来湘制茶的以闽商为早,宋元时代已有其跟踪迹,次之为陕西山西两帮,但西帮纪律之整肃,资本之雄厚,与组织之严密,其势亦不可漠视”(431)。这里的“组织”就是指的办采庄口,即产地的“拴一头”。而王恩浩著名的《安化茶叶调查》中又对这种坐庄组织有进一步详细说明,“安化茶号之组织,分大庄及仔庄两部,大庄制茶兼收买毛茶,仔庄系临时组织,专收购毛茶,毛茶买妥即结束矣”(432),这里所说的“仔庄”就是总号住座安化的收茶分庄,并说茶庄内部的人员结构是“①以庄客兼审茶1人,管理仔庄内一切事宜;②买茶人;③司帐1人;④司秤1人”(433)。象这样来安化采办黑茶设置的茶庄“最盛时期从小淹至东坪沿资江一带有茶号二百多家,大都集中于小淹、边江、江南坪、黄沙坪、酉州、乔口、东坪等处”(434),并在黄沙坪地方建有“陕晋茶商会馆”,足见其势力之雄厚。

茶叶种植和采摘有极强的节令性,在芒种上市的叫“头茶”,夏至以后上市的叫“子叶”。善经营者,往往是买头茶、子叶各半。收茶季节性往往是茶庄贴出收买茶叶的招贴后,茶户以布袋挑毛茶于各茶号,先以大盘取茶样交买茶看样,然后言价过秤,“茶号收买红茶过称时,先打九折,故普通有明七六暗九和之例。明七六者,即毛茶100斤扣算为76斤兑钱,其理上系因毛茶1百斤,除去水分及其他梗末之打耗外,仅能制成米茶(净茶)76斤。暗九扣者,亦商人暗中剥削茶农之一种行为,故茶农售毛茶1百斤,只能按68.4斤计算。此三种折扣乃百余年之陋规,拟成定规矣”(435)。茶庄收茶后要雇当地女工进行粗拣,然后蒸软装包,由于安化湖茶长期以来只作为原料输出,故副茶装运在湘以包为单位,每包正茶100斤,另有附茶25斤,以补偿沿途运输风吹雨淋的损耗,也有投机商每包重160—180斤的。

副茶从湖南起运,购茶商人在所乘的车、船上都悬有“奉旨采茶”的龙旗,以防被官差所扰。其路线是先由资江装船运益阳,再换大船入洞庭湖到汉口。到汉口后再经襄河转丹江到龙驹寨上岸,故郧襄为湖茶入陕的重要通道,“郧襄、茶运咽喉也”(436),沿汉水丹江各地莫不因湖茶转运而商务发达,襄阳城北之樊城“地当孔道,为商贾所萃荟”(437);均州“民多秦音,俗好楚歌”(438);光化之老河口更因湖茶转输而“五方杂处,百货交集”,“商贾辐辏,烟火万家”(439);有“陕西会馆设临江门内”(440)。龙驹寨为湖茶入陕之水陆码头,其地船帮、马帮均与运输湖茶有关,尤其是修筑于嘉于二十五年的“马帮会馆”,由西安府咸宁县、临潼县、渭南县、蓝田县、泾阳县等骡客捐资修筑。这几个县的“众骡客人”都主要是担负湖茶转送的运输商,当地清代以来形成的民谣《丹凤三字通》中有一段描绘清楚的表现了这一关系,“骡子帮,铃声响,分两路,运输忙;北路帮,出潼关,西路帮,经西安。两湖茶,入陇甘,再泡制,成茶砖。往西运,向北转,出国境,销路宽”(441)。如果联系《甘肃通志》卷十九茶马的记述“茶篦先由潼关汉中二处盘查运至巩昌”,和《清史稿》卷一百四十七食货五所言“同治五年,户部奏准甘省引滞课悬,暂于陕西省城设官茶总店,潼关、商州、汉中设分店,商贩无引之茶,到陕呈报”等语来看,清代湖茶由龙驹寨入泾阳拟应主要走北路,即经商洛入潼关再转泾阳,这一方面是因为湖茶要经潼关批验所盘引放行,另一方面,或是因为走潼关可沿渭河北岸直趋泾阳以避免渭河暴涨,商货难渡的阻隔。

泾阳在清代是西北茶业总汇,占尽天时、地利、人和。从天时讲,清代平定西域开拓新疆,使西部的游牧经济与中部的农耕经济在统一民族经济框架内互补性进一步增强,陇、青、宁、疆、蒙少数民族对作为内地农业经济特产茶叶的日益增加的需求,使远在千里之外的湖南安化副茶源源不断地经陕西流向西北边疆;而清政府废除“茶马交易”又为西北茶叶贸易进一步商品化扫清了道路,这都为泾阳抓住机会,建立以来料加工为特色的外向型产业结构提供了条件。就地利言,泾阳“政繁而道冲”(442),居于甘陕交通要道,溯河而上可达泾州、平凉,南籍礼泉可趋西北官道直上陇坂。又有湖茶情有独钟地“用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊”(443),这种优越的资源条件,使焙制湖茶非泾阳莫属。以人和说,泾阳从明代以来就有较发展的商品经济,“唯系商贾云集之区”(444),“民逐末于外八九”(445),又积淀了生产饼茶的技术和经验。所有这些使得泾阳得天独厚地成湖茶焙制中心和陕甘茶叶转输枢纽,到清中叶经营茶叶制造的规模相当大,“官茶进关运至茶店,另行检做转运而行,捡茶之人亦有万余人,各行店背厢负货,闲人亦多至数千”(446),经营茶业的茶店、茶号“甘引者54家,陕引者32家,共86家”(447),每家“所用人工忙时多至百人”(448),百余年来,国课民食,获利无穷。

湖茶运至泾阳只是原料茶,须在茶店(茶场)经过当地人叫作“簸”、“杂”、“吊”、“锅”、“装”的焙制过程。“簸”就是将茶叶切碎,筛过,除去尘土和其他杂质。第二道工序是“吊”,就是用秤分成每封五斤四两。第三道工序是“锅”,就是炒茶,炒时陆续在茶叶中倾注用茶梗、茶籽熬成的水,这道工序需要较高的技术,炒时不能过干过湿,以柔润合宜为度。第四道工序是“装”需要较好的技术也特别重要,就是将茶制成砖型,装成封子,每封老秤五斤四两。第五道工序叫“杂”,包括许多方面的零碎手续,首先是将茶从上到底穿一个孔,便于通风,其次在茶砖封皮上印上招牌名称重量。这时候封皮内的茶叶还是湿润的,先在楼上摆成单层(茶店都有楼,专为制茶之用)。晾过两三天之后,茶砖已经比较干燥了,再将这些茶砖垒成三至五层,垒时须注意通风,一星期以后底面交互倒翻一次,隔半月后再倒换一次(449),这种技术叫“发花”,花初显白绿色,一周后即成黄色,有此黄在制造技术上算是最成功。这样制造出来的茶叫“泾砖”,或叫“副茶”。

关于副茶的压制生产过程,我们没有找到直接的技术资料。《陕行汇刊》三卷1—2期合刊中《泾阳湖茶情形》一文中提到“所用人工忙时多至百人”,“工人十九属农人,由工头率之……仍属于手工业”。寥寥数句,语焉不详。但我们对此却十分关注,因为既然每家茶店用工“多至百人”并由“工头率之”,应属于成熟的工场手工业形态。好在当时陕商同时在川藏边地经营“南路边茶”,康定雅安的茶店基本上是陕西人开的,五属边茶的生产技术又与西北副茶如出一辄,显然是由陕西商人向川省移植过去的技术。《西康雅安边茶业概况》一文曾对这一生产过程有很好的记述,不防转录以窥探副茶的生产概况。该文记述道:

雅安茶庄制茶作业之组织,确有值得介绍之价值:普通可分为3组,即雅安茶商所谓“架子”、“编包”及“散班”是也;彼等各司其业,颇收分工合作之效。兹分别说明予下:

A架子——架子作业工人……专司蒸茶压茶之责。单班制之人数,计有看甑1人,贴架2人,撑架2人,共计5人;若为双班,则人数加倍,计有看甑2人,贴架4人,撑架4人,共计10人。当蒸压边茶时,每架左右站立2人,轮流压椿,一日贴架,一日撑架;此项工作极为辛劳!每压50包后,即需更换;故每斑须有贴架撑架各2人,俾便轮流更换,每十二小时可制造细茶百包,粗茶二二百包。若果为双班制,因看甑计有2人,每制粗茶百包,即行轮流替换,在每十二小时里,可制造细茶180包至200包,粗茶350至400包。

B编包——编包作业2人……专司编束茶包之责,通常由4人组成,外附童工2人,每日可包200包。

C散班——散班作业2人……彼等所任职责、多属杂务,并无专司之事,至其事物范围即看火、切茶、包茶、挑包、入仓等各项杂事。如果联系“由工头率之”,可以断定这完全是资本主义工场手工业的经营形式。这样的茶店、茶号在泾阳最多时有八十多家“每家每年平均办茶15票,共计1500票,每票4500斤,每年过境砖茶数量多在200万公斤”(450)。这些经营湖茶的商号在泾阳主要有:

砖茶在泾阳制成后,水陆并进运往兰州。水路即由泾河装船运至彬县起旱,经长武平凉定西至兰州;陆路即由茶店自备的骆驼起运或是借助河西运盐来泾阳的驼队运力载装陆行,泾阳有家“万盛店”就是专供陕甘行商歇脚的车马店,这些运茶驮队,“每月官商搭帮往来驮骡五六百至七八百”(451),它们“参横月落夜迟迟,络绎呜驼任所之,盐茶春暖开花际,水草秋高云塞时”(452),沿陕甘间的18马站,晓行露宿,鸡声茅店,装茶砖运至兰州山字石官茶库,补纳课饷,验印入库,然后凭票提茶,自由贸易。

经营副茶的商号一般在兰州设有分庄主营销售,如泾阳“裕兴重”茶庄在兰州就设有分号,叫作销地“拴另一头”,这些销茶庄号一般不做门市生意,而是驻地批发,将砖茶批发给当地商人,由他们直接或通过各地杂货零售商将茶叶卖给各地少数民族群众。这便是“驻中间,拴两头”的陕甘官茶经营方式。

可举清代陕西一些著名茶商做为个案支持:

咸阳渭城湾木士元“字前川,原籍甘肃武威郡人(武威明代属陕西——引者注),因办理茶务,居陕西泾阳时多,泾阳为茶务总区,每岁一至或连岁不归,后明末路阻,归籍无日,遂娶咸阳穆氏,家于咸阳之谓城里焉,迩我朝定鼎后,茶务愈觉殷繁,日无宁刻,为通行领袖数十年,公生于前明万历四十三年……卒于康熙二十五年”(453)。木士元应为清代前期陕西茶商的著名代表,现今咸阳城木家沟仍有木氏祖莹,合族而居,府第华丽。

马合盛,由山西移居陕西,清初迁甘肃民勤,专营副茶发迹,总栈茶店设兰州,在泾阳有制茶分号。兴旺发达于清朝中叶,由于注重质量,讲究商风,使“老马家副茶”很受甘肃、宁夏,内蒙等地蒙族群众喜爱,在西北享有盛名,即是偏辟小县也都知道有马合盛。为了解决运茶工具,他在家乡大量饲养骆驼,仅运茶的白骆驼达三百峰之多。庚子年间慈禧携光绪逃亡来陕,它们的几百头骆驼参与转运官米,帮了官府的大忙,被慈禧奖励说“真不愧为一个大引商”,从此以“大引商马合盛”自居,后因向朝廷捐银十万两被以护国员外郎诰封赀政大臣,家资巨万,号称甘肃的百万富翁(454)。

裕兴重,东家是泾阳安乐吴家,曾在四川、淮南经营盐业,在西北营运茶业。庚子年慈禧西逃西安,他家捐银五十万两助饷,慈禧把吴家一个寡妇封为一品夫人,人称“安吴寡妇”,其堂号曰“吴式仪堂”。裕兴重在泾阳设总号,在安化、兰州有分庄,其兰州分庄负责人胡服九还作过不少年的“总商”。该店在邓监堂负责店务时期,经营发展很快,承领的茶票经常在一百票左右,经营作风是稳扎稳打,注重质量,长期与马合盛齐名,并在后期压倒马合盛占据陕西茶商的头把交椅,资本积累到四五十万两银子,仅吴家的府第就建了17个大院子,成为咸同光朝陕西的巨富(455)。

魁泰通,创于何时已不可考,有人说是道光初年,有人说还要早些,东家是陕西回民毕家,毕家无后,要了一个姓锁的外孙起名毕务本,继承店务。同治前,魁泰通是西柜的一家商号,同治后西柜飘零,只有他一家了,不能立柜遂附于东柜,左宗棠整理茶务时只领了一票,资金不过五百两左右。由于资金少,便和天泰运、裕亨昌合伙(天泰运、裕亨昌为东柜茶商,天泰运在泾阳有制茶分号)从兰州动身合伙买骡子一头,用以驮行李,三人步行,到龙驹寨换船时,就把骡子卖了,所以是相当艰苦的。这样合伙经营之后,约十几年才兴盛起来,各家都增至五票,在泾阳生产的砖茶“天泰”牌成为西北名牌,最为蒙人信任,业务发达来变合伙为独立经营。后来魁泰通还在河州开设了“魁泰和”,在泾阳有分庄,仅民国十一年将存茶减价出售一次就获利一万七八千两银子(456)。

恒春益,东家是渭南孝义赵家,茶是运自湖北,在泾阳加工后运到甘肃等地。赵家的茶生意系从官府包来,有税课,有引岸,有官印,所以能畅销各地。

四、清代陕西茶商的经营经验及其茶业利润

在清代,西北地区的茶叶贸易因“茶马交易”逐渐被消取,商品化程度进一步提高,从而为陕西茶商提供了更为广阔的活动余地,使他们的经营活动因“政治附属物”的逐渐淡化而能够比较舒展地按商品规律办事,从而创造和积累了很好的经营经验,对今天仍有历史借鉴作用。这些经验主要有:

(一)以销定销,讲究质量

在中国,茶是一般的消渴饮料,民食所需,面广量大。各地民众因经济和文化条件不同,对茶叶在品种、规格和价格方面的需求格格有别。而中国又茶产极丰,品种多样,源远流长。善为茶商者,须熟练掌握市场供求变化,以销定销,以销促销,于细微处发现商机,方能在激烈竞争中求利谋财。在这方面,清代陕西茶商提供了有益的历史经验。在明代他们主营陕西汉中、兴安和川北保宁所产的“紫阳茶”。到明末清初,他们以商人敏锐目光发现湖南安化所产黑茶“多而值下”,并且“味苦,于奶酪为宜”,更能适合西北游牧民族的饮食需要,便不顾明廷“不许越境私贩”的禁令,大量贩运湖茶到西北各地,使湖南黑茶很快在中国西部兴起。而对安化湖茶又根据西部各省区民众的不同需求,因地制宜,经营不同的品种。对陇青藏蒙牧区民众,从“以奶酪为食”的饮食需要出发,主要经营味重宜存的黑砖茶,即所谓“甘引”。而对陕西和陇右农业或半农半牧区的民众,从其以茶叶为解渴生津之饮料的生存需要出发,则主要经营经过炒制而不压砖的散湖茶,即所谓“陕引”。同时对达官贵族,土绅地主以饮茶为人生享受地位尊卑的文化需要出发,又经营经过认真筛选,质地优良的安化“花卷茶”和陕西紫阳细茶,表现出很高的市场覆盖率和经营主动性。这便是“茶关民食,商多陕籍”(457)西北茶叶市场特点的由来。

商品经济本质上是质量经济。茶叶贸易又是面广量大市场稳定的经营项目,茶商们做得都是大生意。如裕兴重,常年办票100余张,合45万斤,要取得稳定的销路,非得在质量上下功夫不可。因此,一些著名的陕西茶商很注重产品质量。如马合盛,专营副茶,不事别业。业务发达以后,他们不求数量增多,不增加票数,一直保持了原有的质量水平。他们保持质量的办法是严格要求,买茶必在春天,收购产于高山的头茶七八成,子茶不过两三成,而一般商号则是头、子各半,使其原料质量高过别家一筹(458)。在泾阳制茶也必在春秋季节,因夏季太热,冬季太冷,都不适于制茶。制茶时严格要求合乎规格,从不掺杂次茶,所以质量好,民众中有口皆碑,每封比别人高出二角,仍然畅销不滞。裕兴重也是“特别注重质量几与马合盛齐名”(459)才在经营上取得了与马合盛同样的好成绩。

(二)创造名牌,树立商誉

在中国,饮茶不仅是一种经济行为,同时又是一种文化现象,人们因地域文化和社会诸因素往往会形成对某一产品的购买偏好,这在茶业经营上尤显突出。因此,善为商者,往往注意形成产品名牌,迎合民众的购买心理需求,以取得先声夺人的经营效果。茶商马合盛是成功的例证。庚子年间,慈禧逃亡陕西,马合盛以百峰骆驼参与从龙驹寨到西安运送官粮,得到西太后的奖励。他便利用封建时代人们的皇权思想,借风扬幡,在茶砖的封面上印上“大引商人马合盛”七个字,和一般茶商只印“官商”二字不同,这种名随货走的传媒方式使马合盛在民众中树立了很好的信誉,群众互相传说,“马合盛大引商人,是慈禧太后金口玉牙封下的”,更增长了它的声势,甘宁蒙地民众均喜饮“老马家副茶”(460)。由于马合盛信誉好,在民众中有影响,一些小的民族纠纷往往由商号出面调停。其他商号亦是如此。如泾阳所产的砖茶牌号以“天泰碑”为蒙人所最信任,故以“天泰”、“德恒”等牌为最多,一时以天泰二字作为商标的茶砖就有二十多家。

(三)顺应供求,于时论价

茶叶生产为时令产品,供应集中,需求流长,每年春季谷雨前后往往是采供最为集中的季节,茶谚云“新茶到在先,捧得高似天,若卖迟一步,去在山半边”。此时,买卖双方均会伺价而沽,激烈竞争。在这种原料供应季节集中的市场条件下,谁灵活运用供求规律,讲求经营策略,谁就会取得营销的主动,对此陕西茶商深懂其道。他们注重运用“避其锋芒,出其不备”的避实击虚经营手法,取得经营主动,很是表现了陕西商人以智求财的传统作风。如“经营副茶的商号在购销方面都有自己的经验,在领到引票时,如果进山采购的人多,产地茶价必然上涨,他们便避其锋,少买或不买。如遇红茶畅销,黑茶势必价大,也斟酌少买。反之产地茶价平稳,就尽量多购”(461)。这是同业之间竞争的成功经验。在产地收茶时他们也注意运用价格变异手段调节供求,“每日收购价格莫不呈先高后低再涨之现象……开秤先高借以招揽茶农前往求售,后低因茶农来者既多,不妨杀价,至收秤时再涨,乃留给一般茶农良好之最后印象,希望明日再来也”(462)。在茶砖销售上他们则讲究按“贵极反贱,贱极则复贵”的价格反弹规律办事,长线远鹤,不争眼前。如裕兴重“有一时期茶价暴跌,别家都赔累不堪,却有裕兴重二年多净吃净坐没有卖过一封茶。到后来茶价猛涨,大获其利,从此资金就积累到四五十万两银子”(463)。

这些成功的营销经验为陕西商人带来了滚滚利润。清代茶业利润由于资料不完整而无法确算,只能相对估算。据陈椽《茶业通史》言“同治后……商人自湖买茶运至甘司,统计每引约需成本银6两多”(464),每引正茶100斤,又带附茶14斤,共为114斤,制成砖茶,每封5.4斤,约20封,每封成本银约3钱。而《清史稿》卷一百四十二食货五载:“道光六年甘肃官茶…每附茶一封,售银七八两至数十两不等”。从最低7两计,则每封获利也在6两以上,最低也是300%的利润;若每引20封,年利润也在千两以上。到清末利润更高,据胡伯益《烟茶布三帮在西北产销概况》统计“在市面正常之下,茶的价格至低每封在两元左右,有时亦可高达四五元之多,即两元左右的价格,据说每票还可以获利五六百元,若涨到四五元,其获得之厚,亦可想而知”(465)。以每票获利最低五百元计,“每家平均办票15张”,则年平均盈利7500元;若以裕兴重“承领的茶票经常在一百票左右”(466),则每年获利便在万元之上。若以泾阳县每年“共计一千五百票”(467)计,当年盈利就近百万元,难怪《泾阳商业志》编者说,经营茶业在泾阳是“课裕民丰,获利无穷”(468)。所以《三原新志》说,本县富商大贾多靠西北中茶及东南引盐致富,故称“茶盐之利尤巨,非巨商贾不能任,第市法有禁,而西北在茶,东南在盐”(469),可以说是写实的史家笔法。

(384)杨重琦:《兰州经济史》,兰州大学出版社1991年版,第90页。

(385)叶知水:《西北茶市场概况及其发展途径》,《中农月刊》卷四,第6期。

(386)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(387)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(388)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(389)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(390)《中卫县志》卷四,第5页。

(391)《清续文献通考》卷二十七。

(392)《河州志》卷二,《茶马》。

(393)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(394)《甘肃通志》卷十九,《茶马》。

(395)《清朝文献通考》卷三十。

(396)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(397)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(398)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(399)道光《兰州府志》卷五。

(400)道光《兰州府志》卷五。

(401)道光《兰州府志》卷五。

(402)道光《兰州府志》卷五。

(403)《明史》卷八十,《食货志》。

(404)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷第1期。

(405)《明史》卷八十,《食货》。

(406)《明史》卷八十,《食货》。

(407)光绪《三原新志》卷三,第23页。

(408)林永匡:《清代西北民族贸易史》第61页。

(409)《小方壶舆地丛钞》第二轶,第122页。

(410)《陕行汇刊》第三卷,第1—2期。

(411)《明史》卷八十,《食货志》。

(412)《明史》卷八十,《食货志》。

(413)《洮州厅志·茶马》第943页。

(414)《明末农民起义史料》第414页。

(415)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》第1册,第481页。

(416)林永匡:《清代西北民族贸易史》第61页。

(417)《清史稿》卷一百二十四,《食货》。

(418)《清史稿》卷一百四十七,《食货》。

(419)《兰州府志》卷五。

(420)《清史稿》卷一百四十七,《食货》。

(421)《陕西通志》卷四十二,《茶马》。

(422)陈椽:《茶业通志》,农业出版社1984年版,第459页。

(423)《甘肃新通志》卷二十二。

(424)杨自舟等:《清末到抗战期间付茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第115页。

(425)衷干:《茶市杂咏》。

(426)参见张正明:《清代的茶叶商路》,《光明日报》1985年3月6日。

(427)杨自舟:《清末到抗战间副茶行销西北简述》,《兰州文史资料选辑》第4辑,第115页。

(428)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第26页。

(429)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第26页。

(430)《河州志》卷二,《茶马》。

(431)《湖南茶叶调查》,《工商半月刊》卷七,第十一号。

(432)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(433)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(434)《彭先泽与安化黑茶》,《安化文史资料》第3辑,第19页。

(435)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》第3辑,第735页。

(436)《明末农民起义史料》第414页。

(437)《襄阳府志》卷四,第1页,第2页。

(438)《襄阳府志》卷四,第1页,第2页。

(439)《光化县志》卷一,卷三。

(440)《光化县志》卷一,卷三。

(441)《丹凤县志》第577页。

(442)《陕西通志》卷四十五。

(443)《陕行汇刊》第3卷,第1—2期,《泾阳湖茶情形》。

(444)卢坤:《秦疆治略》第12页。

(445)《陕西通志》卷四十五。

(446)卢坤:《秦疆治略》第12页。

(447)《泾阳商业志》第156页。

(448)《陕西汇刊》第3卷,第1—2期。

(449)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(450)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第156页。

(451)《固原州志》卷二,第29页。

(452)《固原州志》卷八,第46页。

(453)马长寿:《陕西回民起义历史调查》第278页。

(454)李万禄:《西北茶马市与马合盛茶号》,《兰州文史资料选辑》第2辑,第122—123页。

(455)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第163页。

(456)杨自舟文,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第120—121页。

(457)萧梅性:《兰州商业调查》第53页。

(458)杨自丹文,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第120页。

(459)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(460)杨自舟文,《甘肃文史选辑》第4辑,第119页。

(461)杨自舟文,《甘肃文史选辑》第4辑,第119页。

(462)《中农月刊》卷三,第10页。

(463)胡伯益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(464)陈橼:《茶史通论》第460页。

(465)胡柏益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第163页。

(466)胡柏益文,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

(467)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第156页。

(468)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》第155页。

(469)《三原新志》卷四。