参考文献

第一章 明清陕西商人的经营模式

第一节 陕商产生初期面临的经营困难和制度创新

当大批陕西商民利用明政府“开中制”政策机遇,仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟,输粮换引走上经商道路的。在开中制下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,尚可解决经商初期的资金来源。但明中叶“叶淇变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

而陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在情急仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上大多数陕西商人不是因为家中富有,而是因为家中贫困才走上“以商求富”的经营道路。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少,生活贫困。《同州府志》曰:“府境南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉”①。大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”②,韩城、三原多商贾也是基于同样原因。“商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”③,三原“民裕浇漓,究源人多”④。这些说明,陕西商人走上经商道路时,资本存量是窘迫的。而当时中国银行业不发达,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边僻,形成陕人“目不识官吏”、“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源只能主要靠“假资亲友”,东挪西凑而成。而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长途贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运:“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐”⑤。又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶于边地”⑥;淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”⑦,“四五年不能周转还乡”⑧。同时,长途贩运,异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座分号收购布匹,在西北各地设销货分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时赊期货也”⑨。这种大宗商品长途贩运,资本投入量大,非有大宗资金,不得开办。这说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。

二是人力资源缺乏。明清时期中国市场结构发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年(1717)实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,中国人口急剧增长起来,从万历年间(1573—1619)的1.4亿人增加到道光十一年(1831)的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。这种市场结构的变化,导致中国商业经营结构发生变化。从原先经营奢侈品为主,一变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”,“吉贝(棉花)千里泛诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势。这种商业经营结构的变化,使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取大规模涉远行商的经营方式。经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”⑩。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人;洞河镇拣茶女工多达120至180人”(11),生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”(12)。经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”(13)。秦巴山区内的木工场“每厂辄用数百人”(14)。三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”(15)。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营入手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第二个大问题。

三是信息不通。“商场即战场,信息抵万金”。在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。一是,经营路远山遥,鞭长莫及。明清之际陕西商人主要从事涉远性大宗商品批发交易业务,商业经营主要靠服牛格马,肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿、鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的38马站,步行40余日,跋涉3000余里,才可到达。所以当时陕商有句商谚是“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁”。从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,跋涉千里,数月方能到达。

这些说明,当陕西农民进城经商,以全新姿态登上商业舞台时,正面临中国商业发生重大变革时期,无论经营对象、经营内容、经营方式、经营理念均发生着不同于前代的变化。有人曾将此概括为“商业革命”也许并不为过。能否适应这种传统商业的巨大变革,通过自主创新性制度安排,为自己的商业事业铺就发展的制度大道,是历史对陕西商人的巨大考验。陕西商人能否拉开这场制度创新的序幕,刮一场“商业革命”的西北风,将决定他们未来的发展。

二、陕商“合伙股份制”的制度创新

当陕西商人登上明清商品经济的舞台时,他们与山西商人一起,对自己面临的诸多问题进行自主创新性制度安排,在资金筹措、资金运作、经营方式、企业管理机制各个方面进行大胆创新,形成富有山陕商人特色的企业经营机制,为千年中国商界吹进了“富有现代化因素”的新风,被时人誉为“陕西山西两帮……纪律之整肃,资本之雄厚与组织之严密,其势亦不可漠视”(16)。

明清时期陕西商人在资金筹措方面最大的贡献是,创造了以“万金账”为主要标志的合伙股份制资金组合方式。

由于陕西商人是农民接受政府订单而走上商业经营道路的,资金存量短促是长期困扰他们的首要问题。他们起初有一个短暂的“资本经营”时期,这种“贷本”,既有官本,又有民本。官本即是商人举借政府贷款进行经营,如成化初陕西布商“以官值易布冀,规厚利”(17),即举借官值易布。但官府的钱不是好借的,有严格的期限限制,如果不能按时偿还官款,“有司督并妻子捶楚无完肤,至破家以偿”(18)。在重农抑末体制下,商人很难靠借官府的钱发财致富。民本即举借高利贷,这是陕西商人经商业贾初期的一般形式。如三原名贾王一鹤“初贾时以贷子钱市布邑及吴越间”(19);高陵高尧山“初贾时,出赀家多以赀托君,君获羡赀”(20)。但高利贷也不是好借的。由于没有平均利率限制,利息高得怕人,常常是“息类与母埒”,辛苦经营利归他人,并不划算。这便迫使陕西商人不得不从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财,合伙经营,风险共担,利润共享的权、责、利分明的资本运作方式,这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制的产生。

合伙股份制资本组合方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割赢利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的成数相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干,还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以万金账契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。如陕西渭南县原之坳底村贺达庭是著名的当商,设立当铺30多处,散布于渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(21)。

晋顺当铺,开于乾隆年间,是由扶风县民范凤鸣出资1000两,由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分作十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子700两,据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少。”(22)

凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本六百串,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,立有领约。(23)”这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。

乾隆年间,凤翔府宝鸡县民何金印与谢姓合伙开烟及花布铺,作为主要股东的谢姓一开始出资300串,后来又增资7100串。开始营运时是何金印等,后来是何文炳、何生生,以他们先后作为核心的伙计全权负责经营,未见谢姓干预其具体经营之事。(24)

蒲城县人张凤鸣于嘉庆四年(1799),出资600两在凤翔府东关开设恒益祥钱铺。嘉庆十八年(1813),同乡钟士贤入铺学习。道光元年(1821),张以年老回乡。临行前盘查铺中存银2000余两,将铺事交给钟士贤掌管,“分食分金”。次年张又追加本银100两,订明每三年将账目寄回蒲城清算。道光十一年(1831),张凤鸣物故。道光十三年(1833),其子张遵程来铺算账,发现钟账目不实,将其辞退,经调解“令其再接管铺事”。后生意兴旺,经钟之手续开“四美门神局”、“通顺药材店”、“通盛酒店”。道光十八年(1838),钟利用伪造外债、骗取账本等手段,转移了所有店铺资金,张控县府。由于钟士贤等人做得太周密,账目的清查无法找到支持张的证据,而且钟本人在逃,仅资本700两铁证如山,府断钟士贤等人“一本一利偿还”,“庶于不平之中,稍示持平之意”。张家一份偌大的产业遂成伙计囊中物。“未关之前一日,合计所积银钱,不下万金”(25)。

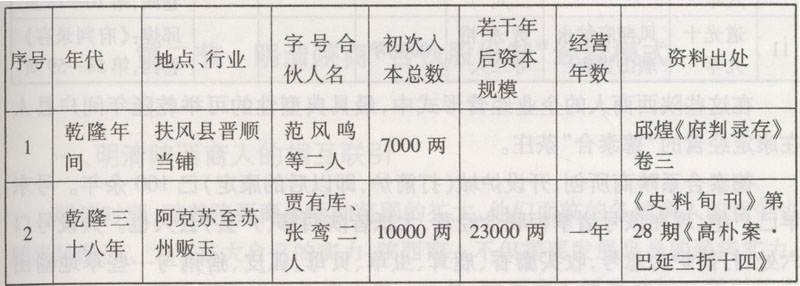

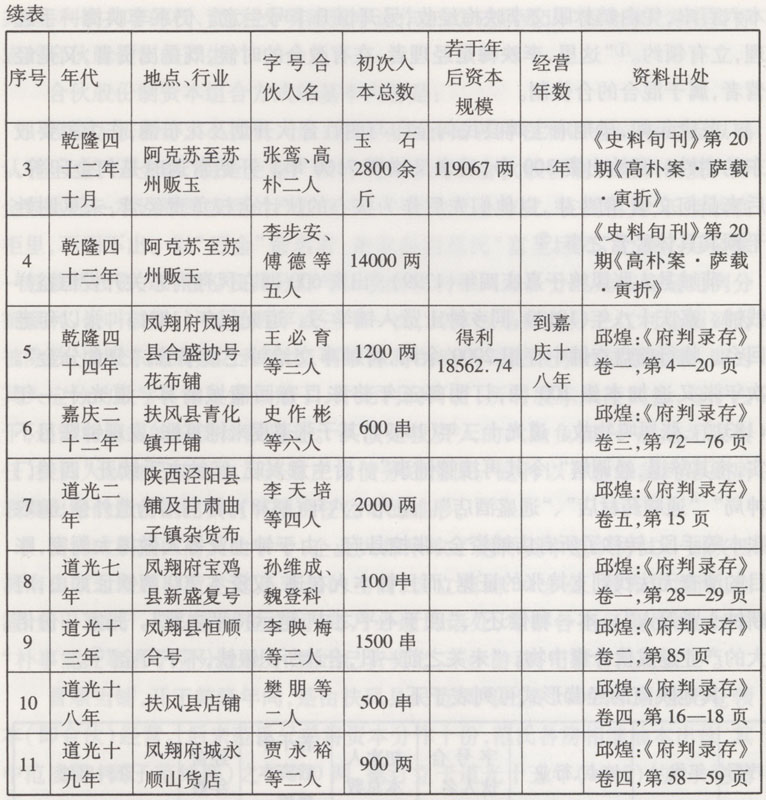

其他陕商的经营形式可列表于下:

在这些陕西商人的企业经营形式中,最具典型性的可举乾隆年间户县人在康定经营的“德泰合”茶庄。

德泰合系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即以后的康定)已100余年。号东早已户绝,现在该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西鄠(户县)县人也。共设号口六处:打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、猞猁与一些草地输出物,亦发售茶布绢绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红利,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年换一次,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣子弟入号学习继承。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者掌多。综计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,唯察有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败者。(26)

这种通过“万金账”来实行“集腋成裘”的资本集资方式,有力克服了陕商创业初期个别资本短缺的矛盾,通过“万金账”的契约形式将分散在许多人手中的细小资金集中到字号企业,扩大了陕西商人的资金来源,并以契约形式规定了投资人的权利与责任,使投资人可以大胆投资,而不必担心自身利益受到侵害。这确实是陕西商人的一项制度创新。

第二节 明清陕商“合伙股份制”经营模式

一、明清陕西商人的相互联引

明清时期,随着陕西商人活动范围的扩大,他们面临的各地商人的竞争也越来越激烈。为了扩大自己的实力,陕西商人不仅需要发展自身的经济实力,而且需要扩大其所属群体的整体力量。于是,陕西商人便通过相互联引的方式,从家族到乡人,逐渐扩大其经商队伍,强化其乡谊联结的力量。而当这种同乡联引的范围超出山、陕各自内部而在两省之间发生时,便形成山陕商人之间的联引。

明清时期,同乡联引在全国各地商人中都常有发生,以徽商的同乡联引最为典型。然而,明清时期,徽商的同乡联引主要发生在宗族成员联引的范围内,如《茗州吴氏家典》载:“族中子弟不能读书者,又无田可耕,势不得不从事商贾,族众或提携之,或从其他宗友处推荐之,令有恒业”(27)。与徽商相比,陕西商人的宗族关系较为松弛,联引常带以地缘色彩为主,而不存在强烈的血缘和宗族成分,如许多山陕商号都规定,不准用三爷(商号负责人的少爷、姑爷和舅爷)(28)。因此,明清时期,山陕商人一般用乡不用亲,他们通常将亲缘关系扩展为乡缘关系,并带动某一区域经商风气的形成,如陕西泾阳县“俗美而习敝,民逐末于外者八九”(29)。三原“大小贾甚伙”(30)。又如山西蒲州等地“浮食者多,民去本就末”(31)。明清时期,山陕商人互相联引,最直接的方式就是学徒制。其时,山陕商号为了加强对学徒的控制和管理,使得欲做学徒者,必须找一位有信誉的人作担保,才能走上经商道路。如民国三十年(1941)五月十五日,忻县永康绸缎庄的赵步霞,在介绍石钟泉进入义盛长做学徒时,就立有保证书:“今保得石钟泉在贵号学习商业,除照常安分服务外,如有营私舞弊,盗弄银钱及私行逃走情事,保人愿完全负责”(32)。这种学徒担保制,一方面,可以减轻商号的风险,当学徒出现问题,担保人便需将其领回,甚至负连带责任。但另一方面,也使得山陕商人的相互联引发生得更为频繁。因为,对担保人的信誉要求使其必然与商号相识,而其所担保的学徒,一般情况下也定然都是同乡人。如樊城经商的山西商人,帮规号律就极为严格,其所用学徒、店员或负责人,一律由家乡原籍输送。学徒都有担保人作保,如果违犯号规,经常是立即被辞退,而且永不录用,连转入其他山西商号的可能都没有。陕西商人也同样如此,如渭南吝店板桥村常家,在四川金堂县开典当、钱庄生意,主要招雇同村子弟人川为伙。所以,学徒制是同乡联引最直接的方式。

除学徒外,山陕商人还通过直接引领同乡经商实现联引。这种同乡引领的结果是,明清时期,山陕商人在某一区域内经营某一行业的多为同籍商人。如在陇青经商的陕西商人多为泾阳、三原人,被称为“西客”;在四川贸易的陕西商人多为同州人,被称为“川客”;在打箭炉(康定)经商的多为户县人,称为“炉客”。在宁夏,经营枸杞的半数为山西人所开的“庆泰亨”所掌握,各大商号中的山西人多来自万荣、平遥、榆次、临猗一带。在西宁,经商的山西商人多为运城地区的绛州(现新绛县)及临汾地区的太平县(民国初更名为汾城县,1954年与襄陵县合并称为襄汾县)人,当地人统称他们为“客娃”。在兰州,陕西富平人多从事水烟切丝之业,被称为“丝子客”(33),韩城、朝邑人则多从事国药业,被称为“韩朝帮”(34)。除直接引领外,山陕商人还通过会馆为涉足于各地经商的同籍乡人提供方便,如酒泉“有了山西会馆,自然来酒泉的山西人就更多了,那时候通常在山西会馆内都住着几十号人……他们最初靠会馆接济,年轻力壮者每天去发放十字等雇主,卖苦力,待一找到合适的谋生之处,就离去了”(35)。

明清时期,联引制也常常突破山陕各自的界限,而在山陕两省之间实现。如陕西朝邑八女井李家开的“万顺德”、“万顺贵”布庄。该布庄在大荔设总号,而在湖北德安设有分号用以进行产品采购,并在兰州、西宁各地设有分庄进行商品销售。因此,该商号“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右,雇佣人员完全是山陕两省的家乡子弟,别处人员不许参加”(36)。此外,明清时期,山陕两省商人多因相互间的亲缘关系,如甥舅、姑表关系而互相联引,共同走上经商的道路。对此,傅衣凌先生有极为精当的分析:“秦地毗邻晋省,他们为地理上的方便,也易于受其影响,而走上商界的道路。在市场陕商与晋商被并称为秦晋大贾或西商”(37)。

二、明清陕西商人合伙股份制经营模式的类型

中国古代的合伙制,据刘秋根教授研究,在宋代已经发生(38)。合伙制不是山陕商人首创,但合伙制却多为明清山陕商人所使用,并形成一套较有成效的组织制度。所谓合伙,从现代经济学角度看,是指企业主共同出资、共享利润、共担风险的组织形式。但就明清时期的情况看,“合伙”至少包括以下几种含义:第一种含义指出资人共同出资,共同获利,即所谓的“合本共作”。第二种含义指至少一个出资人在资金不足的情况下,领财主之资本进行经营,并按固定利率缴纳利钱。第三种含义指出资者在精力不足的情况下,雇请伙计帮助经营,亦常被称为“合伙计”(39)。综合起来,只要商人之间能用不同的方式解决资本和人力不足,并将资本和人力等生产要素合之,用于营利的行为,即为合伙。因此,明清时期文献中的合伙,其含义与现代企业中的“合伙”不是完全重合的。

明清山陕商人经常使用的“合伙”可分为三种类型。第一种类型为资本与资本之间的合伙,指两个或两个以上的合伙人共同出资、共担风险、共享利润。在这种合伙中,出资者的资本投入量可以是相等的,也可以是随机确定的。收益可以是股份化的,也可以是经营前相互协商的。在这种合伙中,至少有一名出资者参与企业的经营。第二种类型为资本与劳动的合伙,即我们在史料中常见的“东家出资,伙计经营”。这种类型的合伙经过实际使用,产生了两种不同的结果:一是资本与劳动的合伙发展成为不变资本(货币资本、房屋、门面等)与人力资本的合伙,一是资本与劳动的合伙,即为不变资本与劳动力的合伙。前一种合伙中,经营者以自己的劳动及能力(品德、专业知识等人力资本)作为资本的一部分,参与利润的分配,而不仅仅是拿薪水。最普遍的形式就是一位富于资本的合伙人与另一位缺少资本却擅长经营的人合伙,按事先规定的比例分取利润。(40)后一种合伙中,参与合伙的只是普通劳动力,因而其报酬仅仅是对其劳动力价值的补偿,即这种资本与劳动之间的合伙是一种资本对劳动的雇用。第三种类型的合伙是前两种合伙的混合,即既属于资本与劳动之间的合伙,但是经营者(劳动者)也出一部分资本,因而又具有资本与资本合伙的性质。

明清陕西商人合伙制资本组合方式的基本内容:

(一)资本与资本之间的合伙

陕西商人资本与资本之间的合伙,如陕西韩城县党家村党、贾两姓的联姻和合伙经商。乾隆年间,贾姓十三世贾翼堂入河南,先在南阳郭滩镇经商,后移至赊旗(今社旗镇)创立“合兴发”。“合兴发”是由贾党两家及解姓合伙创立,贾翼堂为东家,党玉书为西家,解姓为股东。其中,党家占1/6,解家占1/6,贾家占4/6,到后来发展到拥有赊旗南北太平街的全部房产,并将分号开设到襄樊、武昌、长沙、佛山镇等地的大商号。(41)清代时,陕西商人资本与资本的合伙又如乾隆年间,陕西人戴传经兄弟合伙开的“立昌号酱园”,属于清代陕西商人家族内部成员的合伙。家族之外,陕西商人资本与资本之间的合伙制,如乾隆、嘉庆年间,朝邑人周百仓与白水人刘日春合伙开设“恒升益”号杂货铺,杂货铺由出资人共同经营,“盈亏两半分认”(42)。又如朝邑县商人石象,其父“用盐起赀淮上……君兄弟与泾阳人郝君父子善,各以母钱同鬻财,两家以此起,无间言”(43)。此外,在清代四川的井盐生产中,陕商也常通过合伙实现经营。因为川盐所需资金很大,光运盐“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐……有三万之金始能行一万金之盐”(44),所以陕西商人合伙经营盐业是非常自然的。如著名的“协兴号”盐业,就是由陕商刘绍堂、田荆荣与当地李四友堂总办李德山各出二百两银子合伙兴办的。(45)陕西商人创立资本与资本的合伙,还广泛地使用在其经营的各个行业中。如,乾隆四十四年(1779),陕商王经、任义、郭凝三家合伙于凤翔府凤翔县开办“合盛协号”花布铺。任、郭、王三家于各出资本银400两,“历年除本分利”,“每年按出本之多寡,分获利之厚薄”。道光十六年(1836),泾阳县人侯连升同监生雷鸣治各出本银500两,在县城开设绸铺。后又在县属地方各均等出资500两,合伙开设粟炭行,“每人各占分头一股”。道光十九年(1839)七月,凤翔府城贾永裕等二人,共出资900两,开永顺山货店。(46)

陕西商人这种共同出资的合伙制符合利润共享的原则,如上例中,侯连升与雷鸣治均等出资,并“每人各占分头一股”。又如“合盛协号”花布铺之例中,关于利润,也是“历年除本分利”,“每年按出本之多寡,分获利之厚薄”。

在陕西商人创立的资本与资本合伙制中,资本是可以随时投入和转出的。如上文王经、任义、郭凝三家合伙开办“合盛协号”花布铺之例中,资东王必育于乾隆五十五年(1790),算明铺账,提本银200两后,即行出伙。(47)

至于陕西商人资本与资本合伙制中的经营之事,有的是合伙人共同经营、共同劳动,如上述朝邑人周百仓与白水人刘日春合伙开设“恒升益”号杂货铺之例,便为出资人共同经营。另外,也存在合伙人中部分出资者经营,部分出资者不干预具体经营事务的情况。如,道光二年(1822),雷声纯兄弟领李天培、宋正殷各出本钱1000两,于陕西泾阳县及甘肃曲子镇开设杂货布铺。但李、宋为二东,具体经营由雷氏兄弟进行(48);而在资本较大、经营复杂或合伙人不善于经营时,也雇人经营,而付出薪水,所雇之经营者只领薪水不参与利润分享,但这也属于资本与劳动的合伙。陕西商人资本与资本合伙时,遇到亏损,也是由出资者共同承担的。如上述泾阳县人侯连升同监生雷鸣治之例中,绸铺店两年后亏损4000余两,债务各认一半。雷无现金,向侯写立2000两借据,由侯承还所有外债,雷退出粟炭行合伙经营,立有合同。(49)而上述雷声纯兄弟领李天培、宋正殷各出本钱1000两,于陕西泾阳县及甘肃曲子镇开设杂货布铺一例中,道光九年(1829),生意亏损,欠外债16400两,店号清算时按“拟以六折分还外债”(50),即李、宋二东还60%,负责经营的雷声纯还40%。

(二)资本与劳动之间的合伙

陕西商人所使用的资本与劳动之间的合伙制度,如陕西渭南县原之坳底村的著名当商贺达庭,在渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间开设当铺30多处,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(51)。这里“任事者”都有“应分盈余”,就是劳动力以其人力作为资本参与的利润分享。陕西商人资本与劳动合伙的第二种形式随处可见。因为明清时期,多数陕西商人在寻求经营者时,一般都先要考虑同乡。因此只要资东为陕西商人,所雇经营者也为同籍人,即属于这种形式。明清时期,陕西商人劳动与资本的合伙,如遇亏损,生意维系期间的损失由资方承担无限责任。如道光七年(1827),陕西凤翔府宝鸡县孙维成领监生魏登科资本1000串,开新盛复号生理。道光十二年(1832),折本亏欠,乃清算账目,“凭人议明,魏登科除本一千串不计外,再持出钱一百串,给孙维成独自生理,认还外债,立有合同。孙维成即将店号更换。上年孙维成物故,其店中先欠有雷兆升钱五百串,本利未清。雷兆升之伙李向春等,因借放系孙维成领赀时字号,理应赀东魏东科归还。遂将店归孙维成生理,认还外债一节隐匿不吐,具词控县,断令魏登科还钱”(52)。

陕西商人资本与劳动的合伙制中,具体经营之事通过“东西制”予以实现。东即财东,西即掌柜,在东西制之下,财东只负责企业的大政方针、分红比例、人才遴选等重大问题,具体经营由掌柜负责,即财东投资而不事经营;掌柜经营而不负盈亏。是一种所有权与经营管理权相分离的经营模式。明清时期,陕西商人的“东西制”又有两种不同的形态。

一种是“领东掌柜制”。“领东掌柜制”主要为了克服所有权与经营权分离后产生的道德风险,而通过“计名开股”的办法,将为企业经营作出贡献的掌柜的人力作为投资,使其享有一定的股份。对此陕西商人称为“订生意”,被计名开股的掌柜被称为“领东掌柜”或“带肚子掌柜”。掌柜计名开股后,企业红利即分为“银”、“人”两个部分。企业也成为银股与人股的合伙体制。清代,陕西商人银股与人股的合伙体制,至少于乾隆年间,就相当成熟了。(53)如晋顺当铺,开于乾隆年间,是由凤翔府扶风县民范凤鸣出资1000两,由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分作十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子700两。据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少”(54)。

东西制的另一种形式是“水牌掌柜制”。这种体制下,掌柜与企业没有开股投资关系,只负有经营责任,因此掌柜只是字号的雇佣人员,带有明显的雇佣劳动性质。如清代陕西商人在兰州经营的水烟业就大多采取了这种制度。当时烟坊规定财东与掌柜“没有契约,也没有合同,财东可以随时辞退掌柜,同时还规定‘人不占银,银不占人’,即掌柜有钱不能向本号投资或占银股红利”(55)。明清时期,陕西商人的“领东掌柜制”与“水牌掌柜制”在一个企业内部也并不固定,两种制度因人而异,互相交叉使用,因而使企业内部体制转换有一定的灵活性。

(三)混合合伙制

明清时期,陕西商人的混合合伙制,如凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本六百串,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,立有领约”(56)。这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。又如陕西凤翔府宝鸡县有何金印、何金章兄弟二人,乾隆五十七年(1792),何金印领谢姓资本300串,自己亦出本钱30串,开义信成号贩芋生理。嘉庆四年(1799)移入城内,改公正成号花铺。本钱3500串,所得息钱本半人半。至嘉庆十一年(1806),金章之子何生生入铺经理铺务。道光元年(1821),谢姓又入本钱7100两,“历年各按分头多寡分息”。道光二年(1822)金印之子监生何文炳入铺接做。当时规定人股由经营者何金印(何文炳)、何生生与众伙计三分五厘六毫五丝分占,何金印占一分二厘四毫五丝、何生生占二厘六毫、其余二分零六厘,由众伙计分占。(57)此例中,何金印与谢姓为资东,同时,花铺由何金印经营,金印既以所投资金获得股利(“历年各按分头多寡分息”),同时,又以自身的经营获得人股,故当属混合的合伙制。

最后,需要说明的是,以上三种类型和合伙制在实际使用中是可以相互转换的。如上例中,乾隆五十四(1789)到嘉庆四年(1799),东伙合作先以330串的资本起家经营贩芋,当属资本与资本的合伙。后何金印以经营者的身份获得人股,当属混合的合伙制。后花铺因伙东谢姓家气不和而分伙,谢姓退出,此时资东为何金印,何金章之子何生生兼有人股,这又成为资本与劳动的合伙,可见,清时,陕西工商业中的合伙制已相当成熟,运用灵活。

四、明清山陕商人之间的合伙制

由上述陕西商人的合伙制及其具体运行,可以发现,明清时期,山陕商人各自内部的合伙制已非常成熟,因此,当上述发生在山西商人或陕西商人内部的任何一种合伙,跨越省界,而在山陕商人之间发生时,便产生了山陕商人之间的合伙。

明清时期,山陕商人之间的合伙首先发生在陕北及沿黄河各县的劳资合伙中。由前所述,明清时期,山陕两省之间的经济往来时间久远,非常普遍。特别是明清时期陕北及沿黄河各县商风未开,其商业基本由邻省的山西商人把持。如安塞县“城镇有贸易尽山西及本省韩城人为之”(58);清涧县“清初率多晋商”(59);宜川“城内市廛以及各乡镇集场均系隔河晋民暨邻邑韩城之处商贾盘踞渔猎,坐致并赢”(60);延川县“城镇亦有贸易,尽晋人,县人无有也”(61);神木县“直至清末,山西商人在神木商界里占统治地位”(62);横山县“经营商人则县民、晋人各居其半”(63)。以上史料说明,明清时期,山西商人基本垄断着陕北各县的经济,特别是在资金提供方面,基本上陕北全部经营资本都来自于山西商人。而在人力供应方面,明清时期,山西商人在陕北沿黄河各县经商时,除在本省引领经营者外,定然还需从当地寻求不同等级的经营者,这样就使山陕商人的劳资合伙在陕北及沿黄河一带广泛存在。明清时期,山陕商人在陕北地区的劳资合伙一般都是“晋东秦西”,即山西商人多为财东,陕西商人多为掌柜或各级经营者。以道光《清涧县志》为据,“清初,率多晋商。同、光以来,人烟稠密,民智渐开,始为入伙学习,继则自行开办。至清末,各商行多系本地开设,利权始不外溢”(64)。可见,明清时期,陕西商人在山西商号中有“始为入伙学习,继则自行开办”的记载,这正好说明山陕商人最初的劳资合伙。在山西商人的带动下,至清末,陕北人民商风渐开,他们除在本地市场拓展势力外,甚至还在山西一些州县开铺设店。明清时期,山陕商人在陕北地区“晋东秦西”的合伙,使两省商人之间通过人事关系紧密地联系在一起,自然实现了你中有我,我中有你的经济联合。

明清时期,山陕商人的劳资合伙又多发生在作为西北布业中心的陕西三原等地。明清时期,山陕布商一般都在三原设总号,“最盛时有四五十家”(65)。明代由江南销往西北的棉布要在三原进行“改卷”,使之成为适合西北运输和交易条件的形状。还要在三原进行“整染”,即把标布放在煮浑的硫黄桶上熏染,使之进一步变白,而操持此业的多为从山西来的工匠(66),同时,在三原、泾阳布店做量布师傅和司账的也主要是山西人。因此,明清三原等地山陕商人的联合又以“秦东晋西”为特征。此外,除陕北和三原外,山陕商人之间资本与劳动的联合也在山陕其他各地广泛存在,如西安陕西商号中就有不少雇用山西人为伙计的,被山西人称为“熬相公”。如史料中有“清代王午亭,临猗县人,14岁到西安‘熬相公’,在天顺成银号学徒”(67)的记载。此外,明清时期,山陕商人之间资本与劳动的合伙还在农业生产中存在,如延安府延长县“城镇有贸,尽山西及韩城人为之,县人入伙开张者十不过一。又客民肩货至乡易粮,春放秋收,子或敌母,村民甘与之,毋色悔语。多畜猪羊,间有贩牵赴鬻山西者”(68)。

另外,明清时期,山陕商人的合伙还发生在山陕本土之外,如在新疆,有陕西蒲城县人孙全德,“在哈密恒顺杂货铺内做生意,财东田登是山西太平县人……每年身钱二十四两”(69)的记载。又如乾隆年间,兵部侍郎、驻新疆叶尔羌办事大臣高朴串通商人违禁贩玉牟利一案中,也有“山西人郭同兴在凉州开设布铺,雇用的伙计是陕西人冯道生”(70)的记载。

明清时期,山陕商人之间的合伙还超越劳动与资本合伙的范围,而发生在资本与资本之间。如明代时,在西北“间有山西远商前来镇城,将巨资交与土商,朋合营利。各私立契卷,捐资本者计利若干,躬输纳者分息若干,有无相资,劳资共济,宜其不相负也”(71)。又如乾隆年间,新疆叶尔羌办事大臣高朴违反禁令,役使回民开采并私自将玉石运往内地售卖一案中,也有许多山陕商人合资贩玉的事例。如乾隆三十八年(1773),陕西商人贾有库与山西人张鸾二人,出资共10000两,于新疆阿克苏至苏州贩玉,一年后,资本规模达23000两(72)。又如乾隆四十三年(1778)五月间,陕西人“李步安、付德共出银六千五百两,山西代州人董王禹出银四千两,现住肃州三义店之陕西人徐子建出银两千两,现在凉州府开瓷器铺之陕西人师四出银一千五百两”(73),共合银一万四千两,于五月去阿克苏买玉石一千斤,闰六月付德同董王禹将玉石运往苏州售卖。

清代陕北地区商风形成后,也多有山陕两省资资合伙经商的记载。如保德“货物鳞集,乡民交易称便,陕西府谷县沿河六堡,皆取货于州。清初以降,府谷颇有客贩,越江交易,彼此相资”(74)。在保德“越江交易,彼此相资”,定是沿黄河山陕商人之间资本与资本之间的联合。明清时期,山陕两省资资合伙除发生在一般的商品经营中外,还多发生在两省商人从事的金融业中。如西宁的金融业“多由善于经营的山陕帮商人垄断”,其中“庆盛当”、“益恒当”、“恒秦当”三家当铺资本雄厚,为陕商或陕晋商人合办(75)。最后,特别值得说明的是,明清时期,山陕商人资本与资本之间的合伙甚至还发生在山西票号中,如与山西平遥著名票号“日升昌”为同一资东的山西“谦吉升”票号,就是由达蒲村李大全和陕西人高某合股经营(76),经理是平遥城内人李续庚。山陕商人资本与资本之间的合伙发生在山西票号中,不能不被认为是山陕商人经济联合的最有力的佐证。因为,明清时期,山西票号一般都不接受外乡人投资,如傅衣凌先生所言,山西商人“其最有名的票号,便拒绝他乡人的合资”(77)。可见,明清时期,山陕商人超越省份,变地缘为业缘的联合还是非常具有超前性的。

明清时期,山陕商人之间的各种合伙不是单独存在的,而且常常是相互渗透在一起,同时使用的。通过合伙,山陕两省商人共同出资出力,彼此进行人事渗透和资金参与,在相互联合中不断发展壮大。

第三节 清代陕西商人的“契约股份制”经营模式

契约股份制是清代四川自贡井盐业普遍采用的企业组织方式。它以契约为中心,通过一系列的契约将货币所有者、土地所有者、技术人才各自拥有的资源紧密地结合起来,合理界定了各投资者、经营者的权、责、利,形成了富有活力的集资体制。这种组织方式与陕西商人有着深厚的历史渊源。

一、契约股份制产生的背景

(一)清代自贡井盐业的技术进步

自贡地区是我国闻名遐迩的“盐都”,在古代,因其分属富顺县和荣县管辖,被称为富荣盐场。清代初年,富荣盐场的地位并不显著,生产规模与产量要小于犍为、射蓬两场。咸同时期富荣盐场得到快速发展,首先要归因于井盐业整体的技术进步。

“卓筒井”技术是我国井盐史上具有划时代意义的技术革新。这种技术采用“冲击式顿挫法”原理,牵动在杠杆作用下的铁制钻头顿击井底岩石,制作出小口直井,还采用活塞式竹制汲筒汲取钻凿过程中产生的岩屑和开采盐井中的卤水。早在北宋庆历、皇祐时期,这项凿井技术已经在川西南出现,但是由于受到固井技术、打捞技术等限制,在相当长的时间里并没有得到广泛的利用。清代前期相对缓和的盐业政策,使井盐业得到了恢复与发展,生产工艺也有了较大的进步;治井、打捞技术、凿井工具有了巨大进步,推动“卓筒井”走向成熟。“卓筒井”为开发较深岩层的卤水提供了条件,在其产生之前,盐井多为大口浅井,较宽的有数十丈,窄的也可容纳一人。深度多为三四丈,最深的不过七八十丈,而依靠这项技术,可以凿出深达数百丈的深井。

盐井开凿技术的进步使地层深处的优质盐卤得到开发。清代富荣盐场的不少盐井已接近三叠系层位,“(深)三四百丈……井水微黑,有臭气……每水一斤,煮盐自一两四五钱,至二两一二钱不等。(78)”不仅如此,凿井深度的增加还促进了地层下天然气的利用。明代天然气已有一定的利用,但是由于当时凿井较浅,气压不足,可利用的范围有限。清代以后凿井技术进步,岩层深处的高压天然气得到了开发,大量火井涌现;通过竹枧的连接,就可以实现天然气的远距离运输。火井的兴盛是富荣盐场大发展的重要原因,清人李榕在《致阎丹初大司农书》中写道:“夫蜀盐之盛,以火井为大宗。火井在乾嘉时尚不甚旺,至咸丰初年而大炽,井深亦数倍于前,甚至二百七八十丈,卤量味厚,不但淮产远逊,即蜀中他产,亦所不及。(79)”

清代,深井的开凿与汲卤技术已经成熟,但是深井的开凿旷日持久,所费巨大,且具有相当的不确定性。就投资而言,凿“百数十丈出黄水”的浅口井就需银“七八千两至一万两不等”;凿“二百数十丈至三百丈内外出黑水及井火井油”的深井,“费银三四万两至七八万两不等。”设灶一座需银千二百两,加上常年使费“上井三万金,中井二万金,下井数千金或数百金,大灶每口三百六十金,枧三万金。(80)”就风险而言,井盐生产要凿穿地脉到八、九百米之下,汲卤熬盐,存在许多不确定因素:凿井时间长短不定,投产效益不定,井推事故不定,等等。简阳人樵斧在《自流井》中写道:“有挫一二年或三四年而不见功者,有半途而弃者,有功亏一篑者,有甲办不成而乙接办则见效者,有旧废之井重下挫又见功者……有昔日盐头轻而变重者,有另投股而始井穿者。有甫加资本即见功者。本地井商皆言财运攸关,成功不可逆料。(81)”深层盐井一旦成功,收益也相当可观,林振翰在《川盐纪要》中描述富荣盐业的丰厚利润:“每盐一磅,费本仅一分,售价至四至五分不等”(82)。

综上述,在清代的技术条件和社会条件下,自贡井盐生产属于高投资、高风险、高回报的行业。这个行业如果要兴旺发达,必须有与之相适应的投资机制的出现。在明代已经广泛出现的合伙经营形式已经落后了,自贡井盐业需要的是一种能够广泛吸引社会闲散资金,股权有较好流动性的投资机制。

(二)清代陕西商人弃淮入川

明代陕西商人依靠明政府“食盐开中”政策的机遇,走上了输粟边关,纳粮换引,以引支盐,贩盐得利的道路。依靠食盐销售,陕西盐商有了雄厚的经济实力,在淮扬盐场曾显赫一时。到了清代,陕西商人在淮扬盐场受到了徽商、晋商的挤压,势力衰微。同时也由于陕西人历来以汉唐正统自居,对清朝贵族入主中原怀有强烈的不满,这种不满情绪使他们决心与曾经紧密联合的晋商分道扬镳,放弃淮扬盐场,寻找新的有利的投资场所。

放弃淮扬盐场的陕西盐商将投资方向转向了在明代不太引人注意的四川井盐业,而清代初年的社会背景为陕西商人弃淮入川提供了契机。首先,清代初年,四川在经历长达数十年的战乱破坏后,人丁稀少,田园荒芜。为了尽快恢复和发展四川经济,清政府实行了一系列招民入川垦殖的优惠政策,顺治年间规定:“各地贫民携带妻子入蜀垦殖者,准其入籍”,“准四川荒地官给牛种,听兵民开垦,酌量补还价值”(83),还特别规定:“其开垦地亩,准令五年起课。”(84)其次,清政府还对四川盐业实行了“任民自由开凿,遂为人民私产”(85),“盐户自煎自卖”(86)的自由政策,对盐业生产者也实行“照开荒事例,三年起课,以广招徕”(87)的优惠政策。再次,四川人口在清初迅猛增长,顺治八年(1651)约为80480人,到乾隆元年(1736)猛增到3267150人,增长了3956.6%。人口增长刺激了对食盐的需求,使川盐本轻利重,营销川盐可获大利。最后,四川当地人民由于战乱和灾荒,生活贫困,无力承担投资巨大的盐业运销,“川中民贫,鲜资所移”,加之四川长期封闭,风气未开,“富民不解贸易”(88),“蜀人不谙行盐”(89),这无疑给拥有丰厚资本、丰富的盐业运销经验和先进的企业管理经验的陕西商人提供了天赐良机。

清代初年,陕商将资本投入到了四川的钱庄、字号、当铺等金融业务中。到乾隆、嘉庆年间,陕商已成为拥有雄厚资本的商业高利贷集团,所谓“川省正经字号多属陕客。”(90)三台县有当铺二,“皆秦人于康熙三十六年开设……获利最厚。每年运回陕西之数,莫可限量。”(91)渭南焦氏,自嘉庆间到四川开设字号,至咸丰间获利无算。对四川的井盐业,陕商最初涉足的是食盐的运销。康熙二十五年(1686),有零星陕商来自贡销盐,在自流井盐厂卖“菠盖盐”。雍正三年(1725)实行“计口授食”的盐业政策,由“地方官就地招商领引,运回本境行销”(92),形成了运销川盐的“引岸专商制度”。川省本土商人因资金短缺,无力承担耗费巨大的盐业运销,在明代就完成了资本积累并有丰富食盐经营经验的陕西商人乘此机会,大肆推行“租引代销”法,从本地商人手中租来盐引,认给引课;转手之间获取大量利润,迅速控制了广大销售口岸。到乾隆年间,自贡八店街的八家陕商字号掌握了自贡盐场流通资本的80%以上。富丽堂皇的西秦会馆建成于乾隆十七年(1752),初修时耗费了白银5万两,由自贡的100多家盐商捐资修成,捐银最多者达3000余两。

(三)陕商与契约股份制

陕西商人把持了川盐的运销,但并不以此为满足,他们等待合适的时机要将流通资本转化为井盐的生产投资。早在雍乾时期,陕西商人已经开始了向井盐生产领域的渗透。“磨子井真有其事,是秦商开发的一口气井……乾隆年间,有位陕商在自流井凿办盐井”(93),而且陕商还掌握了较为先进的井盐开发技术,“乾隆间,陕商支千裔来郁开凿新石井,方将井位提高,仿自贡盐场汲卤方法。”(94)乾嘉时期,陕商对井盐生产领域的投资进一步发展,钟明冰在其主编的《中国自贡》中写道:“乾嘉时期,陕商开始逐步投入井灶生产……成为自贡盐场占有井灶的一大集团。”(95)

虽然没有直接证据表明契约股份制首创于陕商,但是自流井盐场开发初期,“川人不谙贸易”、“蜀人不谙行盐”,四川的经商风气未开。那么最初的契约股份制可能是由旅蜀商人所创;而有着丰富合资经营经验和盐业运营经验的陕西商人在自流井比重最大。所以契约股份制的形成很可能是陕西商人在与当地人民合作与竞争的不断博弈中产生。

井盐生产所需投资巨大,自贡的盐井开凿深度较清初的射蓬盐场更深,投资量也更大。当地的地主富户凭自身的力量难以支持旷日持久的凿井费用,所以只好与财大气粗的陕西商人合作凿办。冉光荣先生在《明清四川井盐史稿》中提到:“富荣盐场较之其他盐场而言,外商,尤其是陕西商人实力强大,资金雄厚,有能力进行多方面的投资。另一方面,当地土著盐业经营者,他们占有井厂地基,业盐的历史悠久,技术水平高,生产经验丰富,两者有机结合起来,兼之自然条件优越,因而盐业得以蓬勃发展。”(96)正是这种结合产生了初期的契约股份制。现存最早的一批契约签订于乾隆年间,以下我们以乾隆年间具有代表性的同盛井约为例,对清代早期的契约股份制作以分析:

凿井合约人蔡灿若等。今凭中佃到王静庵名下已填如海井大路坎上地基壹埠、平地捣凿同盛井壹眼。比日言定:王姓出地基,蔡姓出工本,井出之日,地主每月煎烧柒天半昼夜。蔡姓等每月煎烧贰拾贰天半昼夜。倘井出腰脉水壹、贰口,以帮捣井人用费;如出壹、贰口外,地主愿分班,同出工本。以捣下脉。候井出大水之日为始,蔡姓等煎烧拾壹年为率;倘若出火,亦照股均分。其有天地二车。灶房、廊厂。报开呈课,照股摊认。蔡姓煎满年份,天地二车、廊厂尽归地主;至于家具物用,验物作价。恐口无凭,立合约二纸为据。(97)

这份契约有几个特点,首先,出资的合约人仅蔡灿若一人,为少数股伙的巨额投资,这在现存契约中比较少见;其次,契约中地主参与分红的条件为水一、两口之外,是个比较低的进班条件;最后,此井为年限井,蔡姓煎烧11年之后,要将天地二车、廊厂归还地主。蔡姓之所以敢独资承担盐井的开凿,可能是对同盛井的定位并不高,预期要建设的是一口深度不太深,投资量尚不算庞大的浅层井,这也就解释了为什么地主进班条件会很低。这就表明,乾隆时期自贡盐场的井盐生产规模还不是很大,某些单个富商可以独立承担盐井开凿的费用。因合约人少,这份契约非常简单,虽然地主所得的是按自身股份所得的盐井红利,但整体而言有浓厚的封建土地租佃关系的味道,故而我们有理由推断,契约股份制的雏形就是资本所有者与地主的租地合约,此时,契约股份制所具有的组合各类资本的能力还没有得到全面的发挥。

清代中期,随着井盐技术水平的提高,深层的优质盐卤被可以被开发利用,盐井的生产规模逐渐扩大,井越凿越深。道光十八年(1838),陕商投资办井,同地主王朗云签订的出山约规定,井见卤水60担或火能煎锅40口才算“见功”,地主才能进班,说明了盐场的生产规模比清初扩大很多。当然,盐业开发所需资金也水涨船高,逐渐地突破了个人所能承担的范围,此时的契约股份制得到了极大的完善,其吸引社会游资的功能有所显现。这个时期的契约多为各小股合伙经办,如嘉庆元年(1796)的天元井约中就出现“刘坤伦、张仕焕,情因二人合伙承首同办”的字样,表明已经有专门的组织者来组织资本持有者共同投资;这份契约的落款中同伙人已达到21人之多,各人所占股份多少不一,最多的占三口锅份,最少的仅占四分之一的锅份,没有特别大的股东。

技术进步给井盐生产提供了必要保障,使井盐的产量逐年增加,而川盐市场的扩大为最终成为井盐生产向更大规模扩展的最有力的推动力量。雍正九年(1731),清政府实行了川盐济滇济黔的政策,但是由于滇黔边岸峰峦叠嶂、交通不便,引商牟利不丰,直到乾隆年间滇黔边岸并未充分打开。直到乾隆以后,引商逐渐越过川黔边境,大规模进入贵州,然后又进一步深入到云南、湖南等省份。咸丰三年(1853),太平军攻占南京,淮盐运销困难,两湖人民饱受淡食之苦,清政府制定了川盐济楚的政策,使川盐的销售区域扩大到前所未有的地步。销售区域的扩大使川盐供不应求,大量新盐井被开发出来,自贡盐场发展到鼎盛时期,“仅咸丰三年以后的短期内,富荣盐场(即自贡盐场)就增开新井一百多眼”(98),同时灶户的赢利迅速增加。在这样的历史背景下,陕西商人大规模进军井盐生产领域,与地主合办盐井,合资井大量涌现。到同治年间有人描述:“川省各厂灶,秦人十居七八,蜀人十居二三”(99),充分说明了当时陕西商人在四川盐场的地位。

咸同时期,契约股份制走向成熟,其在招集社会游资上的优越性得到充分发挥;各种投资原则也在生产实践中形成并稳定下来;契约更加细致与全面,还出现了对契约习惯法总结归纳而成的“井规”;达到了封建时代商业经营制度的顶点。如果说陕商是否为契约股份制的首创者尚存疑问的话,那么就契约股份制走向成熟并达到其辉煌的顶点来说,陕西商人无疑是居功至伟的。

二、契约股份制内容

(一)开山约与基本股权框架

开山约也称“祖约”,在盐井生产的所有契约中居于基础地位,是盐井的宪法。拥有开办井厂基址的本地业盐者为主人,持有货币、欲投资于盐井生产的投资者称为客伙,主客双方自愿签订协议,合伙办井,共享收益。开山约分承、出两式,分别由主客写就,然后换约收执。开山约要把各种不同的股东的权利与义务界定清楚,形成基本的股权框架。

以下是嘉庆九年(1804)的五福井开山约(100):

立佃井基约人张政闻、罗添申,今凭中佃得天后宫会上黄葛嘴凤来山陈昌文住宅地基一所,平地新开盐井一眼,取名五福井。其井照厂规二十四口分派。比日三面言定:天后宫地主得地脉水分六口,不出凿进使费,其车基、井基、过江、偏厦在内,火台地基,顶打不得问及地主。余十八口归承首人邀伙开凿。至于家伙滚子水分一口,归承首人永远管业。如井出微火,不足一口,地主不得分班。起推之日,无论水火大小,俱照二十四口均分。俟井成功,修竖天地二车车房,报试推煎,注册榷课等项,照二十四口均派外,有下木竹、顶打房屋,十八口承当。倘二基不明,一力有天后会承当。半途挂凿,地主接回,承首及开户人等,不得言及工本;井中动用器物,自行搬出,不得霸占。此系三家情愿,恐口无凭,立佃约为据。

水火既济

天后宫首人

张朝明 王世清 罗添碧 熊兴发 廖利川 林振纶 范文禄 龚德宽 温凤福 邱明学 邱维彬 刘玉珩 林帝钦 温德凤 同在

代笔中人 吴美若

嘉庆九年甲子三月二十五甲寅日立佃约人 张政闻 罗添申

“其井照厂规二十四口分派”,即采取锅份制,将总股份分为二十四口。锅份制流行于荣县厂的贡井区,在富顺县的自流井区广泛采用的是日分制,将总股份分为三十日。这就使盐井的产权形成了稳定的框架,在开山约中,还要界定三种不同类型的股份。

“地脉日份”,在锅份制下也称“地脉锅份”,指地主在盐井中所占的股份数。在本例中地脉股份为六口,为总股份的四分之一。地脉日份的特殊性在于,在盐井的开凿阶段,地脉股份的持有者(即地主)只需提供“一井三基”,不承担任何开凿费用。在盐井见功后,地主进班,地脉日份转变为普通的股份,需要按份承担盐井经营过程中的费用。

“承首日份”,在锅份制下称为“浮锅”。在本例中称为“家伙滚子水份”,是在契约股份制初期,盐井所使用的开凿工具归承首人所有,作为承首人的实物报酬。道光以后,契约中不再出现“家伙滚子”字样,而是从地脉股份中拨出一到两口归承首人所有,称为“承首日份”、“浮锅”。同治年间济龙井约,规定“承首人出力,六口锅拨出浮锅二口归承办首人,以作费心”(101)。之所以从地脉日份中拨出,在于承首日份与地脉股份有类似的权利,都是在凿井期间不需要出资本,在见功分班后转变为普通股份。

承首股是给承首人特别设立的“费心之资”,因为承首人在整个盐井的开凿投产中居于核心地位,需要承担特别的责任。在开凿盐井的准备阶段,承首人是股伙的招集者,在本例中就有“余十八口交承首人邀伙开凿”的字样。在现存的契约中保留了大量的承首人邀伙约,如道光十四年(1834),天圣井承首人邹朝璋,“凭中邀到罗廷珍名下做开锅一口”。在盐井的开凿过程中,承首人是凿井的指挥者,承首人负责向工本日份持有者收取凿井费用,雇工凿井。如果承首人办事不力,会受到相应的惩罚,如在有的契约中约定:“承首不得停工住凿,如有停工住凿,将承首地脉水锅分二口交与众开户承办,承首不得异说。”(102)当盐井见功开始生产时,承首人又是企业的实际经营者。

“工本日份”,在锅份制下称为“开锅”,是股份中占比例最大的一类,大概要占到股份的80%左右。在凿井见功以前,工本日份持有者需要为凿井提供足够的资金,出资形式一般为现金;在某些情况下,也可以实物出资。如嘉庆二十年(1815),咸泉井承首人胡思元邀陈礼梁入股,契约中规定:“(陈礼梁)承做开锅半口,先派到井底钱三千文,以作下石圈之费。其有月费,礼梁愿出凿井大、小锉头,以作为办井月费。井上用铁,每个照四十文算,每年不得再向礼梁索取月费。礼梁每年亦不得向胡姓索取锉头费。”(103)在盐井见功后,工本日份持有者虽然承担了全部的出资任务,但是只能按照他所占股份在总股份中的比例取得收益。很明显,工本日份持有者承担了盐井生产的主要投资风险。

不同类型股权的划分仅仅是开山约中设立的不同,不是直接划分给某个投资者。很可能某个投资者,既是地脉持有者又是承首人,或既是承首人又是工本日份持有者。作为特别股的重要时间界线的“见功”,是个随历史过程变动的标准,同治年间吴鼎立《自流井风物名实说》中的《井规》所描述的一般标准为“水足四口,大约八十担,火足二十余口”(104)。

(二)资本投入的三个重要原则

开山约签订、承首人邀伙完成后,资本投入就正式开始了。适应井盐生产的特点,还形成三个重要的资本投入原则:

资本无定原则。从凿井到见功是资本的投放期,究竟需要凿井多深,花费资本多少才可见功,完全无法预料。如,同盛井开凿于乾隆四十四年,经嘉庆、道光两帝之后,几经易手,几次改名,到咸丰四年,已历时七十六年之久,还没有见功。总资本的不确定性,使凿井所需资本不可能一次缴清,故在各工本日份持有者按股交足底钱作为启动资金之后,凿井工程就可以开始了。

资本敷缴原则。凿井开始后,盐井上必须有一定的资本作为日常开支和凿井费用,这些费用由工本日份持有者按日份派逗。所谓敷缴是指,所缴纳的资本足够近期使用即可,不必多逗,以免使资金闲置。

资本流水原则。指盐井所需的资金需要定期补足,习惯上一月为一期,到期时井方出示“月结票”给各工本股东,交代清资金已逗总量,如何运用,本月需要派逗总数,各股东分别需派逗量等信息。各股东收到通知后,按通知要求交付资本。这样就使盐井的维持资金如流水一般,源源不断。如果某个工本股东无力逗足应交付资本,那么其股份由他人“抬做”,即其派资义务由其他股东承担,相应的权利也被其他股东所取代。这样就避免了因一人不能逗足工本而影响整个工程进度的情况。

这三个资本投入的原则,与资本的流转结合起来,使整个集资机制具有相当的灵活性,保障了盐井前期投入阶段充足的资本供应,为井盐开凿成功提供了坚实的资金基础,是契约股份制的重要组成部分。

(三)股权的流转

盐井的开凿旷日持久,投资量巨大。开山约中各个初始的工本股份持有者,很难从一而终,参加盐井的整个开凿、投产过程。有的因资产不足,有的因别有良图,要将自己手中的盐井股份转移出去,就在富荣盐场发育出庞大的股权流转市场。清代自贡的股权流转市场形成了成熟的股权析分方法和便捷的交易制度。股权的流转也是通过签订契约来实现的,程序较为简单,合约双方情愿,中人到场,双方签字画押,股份即得转移。股权转移的主要形式有:买卖、租佃和做节。

1.股份的析分与股份产权一体化

股权转移的首要问题是对股权进行析分。富荣盐场的股份框架固定为“三十天”日分制和“二十四口”锅分制,“天”与“口”是两个比较大的基本单位,在天与口下设立较小的单位,可以对股份进行无限析分。具体来说,日分制下有天、时、刻等单位,一天为十二时,一时八刻;锅分制下有口、分、厘等单位,均为十进制。股份的析分为多种形式的股份转移提供了条件,也维持了股份框架的稳定。

股份财产一体化指的是,当股份转移时,股份所对应的那一份财产也随之转移,不存在只转移权利、义务而不转移财产的契约。这条规则得到广泛的尊重,在股份流转契约中一般都有类似的表示。同治四年(1865)罗三义佃煎魏三义、仁兴的天顺井锅份时就写明,“今佃到……锅份一口,并天地二车、车房、牛棚、过江、沟渠、枧路、牛马进出、抬锅运炭路径、灶基,一并承佃推煎。”(105)这条规则是特定社会环境下的产物,也是契约股份制的重要内容。

2.买卖

股权买卖,也称为杜买、出顶。在盐井见功前后,都有买卖契约存在,多在盐井见功前。在开凿盐井过程中,工本日份的持有者要承担凿井费用。卖主因“负债无偿”、“自食难食”、“另图好事”等原因不愿承担盐井义务,将股份卖出。股份买卖分为扫卖与摘卖两种,股份所有者将手中股份全部卖出称为扫卖,部分卖出称为摘卖。光绪二十六年(1900),谢仁山去世,其妻谢陈氏率子显莲“兹因基业,难以经办,母子商议,甘愿将先父遗留已下应占日份九天半出卖”(106)。

工本日份所有者如果出卖全部日份,就与盐井开凿脱离了经济关系,不再负有支付凿井费用的义务。相应的以后井见大功,卖主也就不再享有权利,“不得言及赎取”,“不得借井生端”。在契约股份制的初期,存在买方购买股份之后,盐井见功,卖主以挂红道喜为名,索取钱财,称为“挂红钱”,以后“挂红钱”取缔,往往在契约中言明“日后井见大功,卖主永无挂红赎取等语”。在股份出卖时还有不成文的先内后外的规定。股份继承关系产生的股份“先尽亲房”,因股东合伙关系产生的是“先尽伙内”原则,无人承顶,才卖给外人。这种不成文的规定在一定程度上保证了股权的稳定性。

3.做节

做节制度是盐井开凿过程中的一种独具特色的资本筹集制度。其实质虽然也是股权的流转,但与单个股东的股权买卖有很大的不同。做节是整个投资集团的协调与变迁,是盐井整体的资本重组,也意味着经营管理权的转移。“有出顶开锅并浮锅与地脉,经双方协议或留数口者,一经出顶,即成上下节,则浮锅、地脉之名目消失,通谓之为开锅。”(107)也就是说当第一资本集团资本不济,无力承担凿井业务时,将凿井业务转移给第二资本集团。第一资本集团保留一定的股份,不出凿井资本,盐井见功后进班分红,称为上节。第二资本集团取得一部分股份,接手出资凿办盐井,称为下节。下节如出现资本不足的情况,可能再次招徕新投资者,再次丢节,依此类推,形成若干个节次。各个资本集团前赴后继地出资承接盐井的凿办,这种方式被称为资本接力原则。

吴鼎立《自流井风物名实说》收录了《上中下节井规》,概括了上下节分割股份的一般情形:“日后成功时,上节有仅归工本若干者,有与下节人各分一半红息者,有上节仅分二、三成,下节多分至七、八成者——盖上节捣井浅,费本无多,即少分红息;下节捣井深,费本甚巨,即多分红息。”(108)做节约中上下节股份分割数数额是双方讨价还价的结果。做节约签订以后,上节股份拥有了类似于地主的特征,如向下节收取押山银,下节停工住凿则无收井的权利。上节有相应的义务,“如井事不明,外账不清,概有上节自行理处,不与下节相涉。”(109)

做节契约在富荣盐场普遍存在。光绪十五年(1889),颜桂馨等无力继续锉办海生井,“齐伙等商议,愿将二十一口请凭中证丢与严积厚晋丰灶名下出资锉捣……俟井见功之日,上节颜桂馨伙等占水火油锅份十口半,下节严积厚入土等占水口锅份十口半。”(110)光绪三十一年(1905),王启佑堂、王宝德堂等合伙人,因顺隆井井老水枯,天年欠丰,无力承办,“凭中证,觅得予等(福全灶)备本锉办下节……上节提留昼夜水火油净日份十五天,下节备办锉本,占子孙业昼夜水火油净日份十五天,共成三十天。”(111)

做节制度避免了盐井因为客伙整体的资金缺乏而停工住凿,影响盐井的开发,降低了各层级投资者的投资风险。另一方面,做节也使得盐井的股份结构更为复杂。上节丢节后,原上节中的股东又按比例分割剩余股份,使股份分割更为细碎。多次做节,股权也经过多次提留,使盐井的股东层次增多。“上、中、下节不一而足,兼之年久则人愈多而难清理。”(112)

4.租佃

富荣盐场的盐业生产链条庞大,租佃关系相当复杂。井户向灶户租火圈煮盐,灶户向枧户租枧运卤,枧户向地主租地修建枧管等,在这些实物租佃关系之外,还存在股份的租佃关系。股份租佃一般是盐井见功后,一些日份的拥有者,因为某些原因不愿直接经营,将日份出租给外人代为经营。

出佃人出租股份所在的盐井均为正常生产、可以不断分享收益的生产井。出佃人将已经可以获利的盐井出租,可能的原因有两个:一是出佃人可能有大额的资金需求,又不愿放弃盐井的股份,故将盐井出佃,收取一次性的佃价;二则可能是由于盐井投产后也有水火消涨变化的情况,出佃人不愿承担风险,所以通过将自己未来几年内的可能红利转化成现在的货币。

租佃约一般都要约定所租佃盐井的范围,租佃期限与租金偿付方式等。在租佃约中还规定出佃与承佃两方的权利与义务。“水火消涨,各听天命”,“如有井事不明,一力有主承担,不与佃客相染”,“如年限内咸水不敷,锉捣下脉,刁下大小木竹耿延日期,主人照期补足;使银钱,主人认还”,“限满之日,主、客相商续佃,不佃原井交还”,等等。股权的租佃为逃避风险的日份所有者提供了一种选择。

(四)契约公示与股份整理

由于股份的买卖、租佃全是通过契约来进行的,新约签订后,旧约即为故约,但因为信息不完全,买方并不一定能确知对方股权拥有的实际状况,为了避免出现纠纷,往往进行招检,将信息公开。光绪十五年(1889),陈垣等凭证买三福井,当时付卖主招检解账费用六百串,宣布:“倘有押借、押当抑或井事不明,自有卖主承担,不与买主相涉。至于以前分关合约凡关此业者,未经揭出,日后不行准用,以为故纸。”(113)

由于凿井年长日久,股东几经变动、纷繁复杂,所以每隔几年,要将旧的契约重新整理,重新确定各方的权利、义务。特别是在盐井见功之后,要将在凿井期间因买卖、做节而变动的股份进行整理,重新确定各股份的所有人。同治八年(1869)泗海井见功,对原有股份进行整理,如下(114):

今托赖鸿麻,井已见功,三基修造已成,应照派本日份承领,各管务业,编连字号,以为永远之计。……有字号王世兴,团头日份半天、每月领辛力钱一千二百文;

能字号 罗运发顶罗昌祺二天、王宗保一天、王世中半天、王世兴一天、张元桂半天(系王正兴拨并工本),共计日份七天;

一字号 黄大兴顶罗昌祺一天并工本,共计日份三天;

日字号 傅洪兴顶傅施堂半天、张元桂天干(内一天系王正拨出),共计日份二天;

用字号 刘开发顶曾学贞二天、傅考义一天、周天发一天,共计日份四天。

主井 苏连级

其字号 王仲信工本日份二天;

力字号 余天才顶罗昌祺一天、张世兴一天,共计日份二天;

于字号 黄永中工本日份一天……

股份清理后,盐井的股份得到重新划定,以后股东就按照新的契约承担义务,享受权利。对于开凿时间长,股份变迁状况复杂的盐井来说,股份整理是必不可少的,因而股份整理是对契约股份制的必要补充。

三、契约股份制与现代股份制的简要比较

股份制是商品经济发展到一定历史阶段的产物,是人类历史进程中聪明的制度创新。马克思曾盛赞股份制:“假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度,那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是,集中通过股份公司转眼之间就把这件事完成了。”(115)清代四川井盐业中的契约股份制是在没有受到西方思想的影响下独立形成的,但与随着西方资本主义发展起来的现代股份制异曲同工,是因为它们有着相同的将分散社会资本集中统一使用的需求。

所不同的是,现代股份制是建立在法人制度与公司法等现代法律制度的基础上的,全面地将企业的所有权与经营权分离开来,使企业拥有了独立的法人财产权;实行股份制的时候,股票成为企业法人与其所有者界定权、责、利的契约。而在我国的清代,法人财产权制度尚未产生,企业的财产在名义上是由各股东按股份共有的;当资本量增大,股东数量大大超越从前时,分散的所有权与要求统一的经营权之间的矛盾突显出来;企业作为独立实体与其股东签定契约来进行责、权界定的行为不能受到政府的保护,而自然人之间的契约在我国封建时代是受到政府的许可与保护的,于是就产生了以契约为中心,由股东之间的契约体系来界定各方的权、责、利的契约股份制。值得一提的是,尽管在契约股份制中有“退股”的提法,但实际上在清代的富荣盐场,股东投入了资本之后,资本并不能从企业中退出。“退股”实质上只是出卖股份的一种提法而已。

从以上论述可以看出,尽管契约股份制与现代股份制表现的形式不同,但二者具有极其相近的精神实质。然而,由于契约股份制产生于特定的社会环境与技术条件下,具有两个与现代股份制迥然不同的特点:第一,现代股份制下股东按照自己认购的股份数额缴纳股本后,即取得股东权利,股东认足确定数额的股本,股东的出资义务就完成了。在契约股份制下,股东缴纳启动资金后取得了股权,但股东的出资义务并未就此终结,需要在以后漫长的凿井过程中不断履行出资义务,并且出资多久、还要出资多少都是不确定的。这显示出股东的风险在契约股份制下要高于现代股份制。第二,现代股份制下企业拥有法人资格,当企业出现资金不足的状况时,可以发行新股,也可以以企业法人身份向金融机构借款。在契约股份制下,企业的资金困难往往是企业股东不能逗足资本造成的,企业不具备独立的法人资格,因而解决的方式只能是采用做节的方式,实质上是企业发行新股。这两个极具特色的特征,是契约股份制的时代烙印。

四、清代契约股份制的意义

清代契约股份制是因地制宜产生的企业组织制度,是中国封建时代伟大的制度革新,具有深远的历史意义。

首先,契约股份制为外来资本与四川本地天赋资源的结合提供了良好的制度保障,为陕西商人提供了一片投资的热土,使陕西商帮延续了明代的辉煌。前面已经提及,陕商在明代已经发展起来并成为当时国内首屈一指的资本财团,清代以后,失去准扬盐场的陕西商帮将巨额的资金投入到四川;但是如果没有合理的投资制度,即使生产技术已经成熟,陕商也只能持币兴叹。契约股份制适应了井盐生产的特点,理顺了各方的关系,使四川,特别是自贡地区成为适合投资的热土,使陕商在明代形成的资本得到了充分的利用。一个意想不到的历史结果是,清代嘉庆道光年间淮扬盐场因官府敲诈勒索、加重盐税、废纲改票等原因而衰落下来,盐商纷纷破产,“扬州各商已资实不过五六百万,其余皆出利会借”(116),“本小累深者,即时有倒歇之”(117),而陕西盐商则避开了这种危机,在井盐的产销领域迅猛发展,延续了明代的辉煌。

其次,促进了自贡井盐开发,带动了盐都的经济发展。契约股份制使自贡的食盐、天然气资源得到了大力开发,到咸丰、同治年间,自贡的产盐量已达到了20000万公斤左右,获得了“盐都”的美称。井盐开发还带动了相关产业的发展:因资本需求而带动了金融业的发展;因对竹制汲筒、枧杆的需求带动了竹业、篾索制造业的发展;因燃料的需求而带动了煤炭产业的发展等。以竹业论,盐业兴盛时,年用竹量可达10万根以上,清代因竹业经营者集中还形成一条街,称为“竹棚子”。契约股份制促成了盐业的兴盛,又带动了各行各业,从而使盐都经济得到了整体发展。

最后,契约股份制促进了清代中国资本主义的萌芽,达到了中国封建时代商业经营制度的顶峰。契约股份制使盐业的大规模生产成为可能,使清代自贡井盐生产的规模非常庞大,内部分工明确,合作紧密,已经具备了资本工场手工业的某些特征。著名的“李四友堂”在道光年间有“挑卤工一千二百余人,灶房工五百余人,碓工、挑水工、杂工数百人”(118),工人数已远远超出当时一般的纺织业、造纸业、冶铁业。富荣盐场资本主义萌芽最为显著的特点是盐场土地性质的变化。在乾隆时期,富荣盐场的年限井与子孙井并存,但年限井占主流,具有较多的封建土地租佃意味;而咸同时期,年限井减少,子孙井成为主流;子孙井制度下,地主的土地所有权一旦入股,就与盐井上的其他财物结合为一个整体,不能再被收回,具有更深厚的以财产换股权的资本主义性质。契约股份制是中国封建社会的躯体内自发生长出来的最为先进的商业经营制度,已经逐步具有资本主义生产方式的特征,是中国封建时代商业经营制度所能达到的顶点。

① 《同州府志·风俗》(乾隆)。

② [清]卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第25页。

③ 《韩城县续志》(民国),卷一。

④ 《韩城县志》(雍正),卷一。

⑤ 唐炯:《四川官运盐案类编》,卷十一,第12页。

⑥ 《河州志》,《茶马》,卷二。

⑦⑧ 《明经世文编》,卷七,第447页。

⑨ 《湖北棉布调查报告书》,第53页。

⑩ 刘圃田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,第35页。

(11) 樊光春等:《紫阳茶叶志》,第10页。

(12) 冯国琛、李思仁:《凤翔陈村镇的生字水烟》,《凤翔文史资料》第3辑,第61—62页。

(13) 《陕西西口皮货概况》,《工商通讯》,卷一,第25页。

(14) 《佛坪乡土志》,第19页。

(15) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第405页。

(16) 《湖南茶叶调查》,《工商半月刊》,卷七,第11号。

(17)(18) 韩邦奇:《苑洛集》,卷七,第22—23页。

(19) 温纯:《温恭毅公文集》,卷十,第15页。

(20) 来俨然:《自愉堂集》,卷二,第5页。

(21) 贺达庭:《墓志铭》,[清]路德:《柽华馆文集》,卷五。

(22) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(23) [清]邱煌:《府判录存》,卷二,第85页。

(24) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第393页。

(25) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第81—87页。

(26) 王振忠:《豆腐、老陕、狗,走尽天下有》,《读书》,2006年第4期。

(27) 潘小平:《徽商》,中国广播电视出版社2005年版,第27页。

(28) 张正明:《晋商的兴衰》,山西古籍出版杜1995年版,第314页。

(29) 《陕西通志》(雍正),卷四十五,《风俗》,转引自范金民:《明代地城商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第97页。

(30) [明]温纯:《温恭毅集》,卷十一,《明寿官峨东王君墓志铭》、《明员伯于墓志铭》、《明寿官师君墓志铭》,转引自范全民:《明代地域商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第97页。

(31) 郭子章:《郭青螺先生遗书》,卷十六,《圣门人物志序》,转引自范全民:《明代地域商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第96页。

(32) 殷俊玲:《晋商学徒制习俗礼仪初考》,《山西大学学报》(哲学社会科学版),第73—75页。

(33) 魏永理:《中国近代西北开发史》,甘肃人民出版社1993年版,第247页。

(34)(36) 刘甫田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,1986年,第35页。

(35) 穆雯瑛:《晋商史料研究》,山西人民出版社2001年版,第240页。

(37) 傅衣凌:《明清商业与商业资本》,人民出版社1957年版,第174页。

(38)(40) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第219页。

(39) 刘秋根:《明清工商业中合伙制的类型》,《中国社会经济史研究》,2001年第4期,第59页。

(41) 黄德海:《变迁,一个中国古村落的商业兴衰史》,人民出版社2006年版,第108—117页。

(42) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第4—6页,转引自罗冬阳:《清中叶陕西工商业的合伙经营》,《东师大学报》(哲社版),2003年,第29—37页。

(43) 温纯:《温公毅公文集》,卷十一。

(44) [清]唐炯:《四川官运盐案类编》,卷十一。成都官盐总局,光绪七年刻本。

(45) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第276页。

(46) [清]邱煌:《府判录存》,卷四,第58—59页。

(47) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页。

(48)(49) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第15、60—72页。

(50) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第15页,转引自刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第402页。

(51) 贺达庭:《墓志铭》,[清]路德:《柽华馆文集》,卷五。

(52) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页,转引自刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第402页。

(53) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第219页。

(54) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(55) 严树堂:《解放前的兰州水烟》,《甘肃文史资料选辑》第14辑,1965年,第60页。

(56) [清]邱煌:《府判录存》,卷二,第85页。

(57) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(58) 《安县县志》(民国),卷首。

(59) 杨虎城、邵力子:《续修陕西通志稿》,卷一百六十六,民国二十三年铅印本。

(60) 《宜川乡土志》(光绪),卷二,《风俗》。

(61) [清]卢坤:《秦疆治略》。

(62) 神木县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第199页。

(63) 《横山县志》(民国),卷三,《实业志·商务》。

(64) 《续修陕西通志稿》(民国),卷一百九十八,《风俗二·清涧县》。

(65)(66) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第195页。

(67) 运城市政协:《晋商史料全览(运城卷)》,山西人民出版社2006年版,第108页。

(68) 《延安府志》(嘉庆),卷三十九,《习俗》。

(69) 孙全德供单,台湾故宫博物院藏,《军机处档·月折包》,文献编号021442,转引自钞晓鸿:《从“高朴私鬻玉石案”看乾隆时期的商业“合伙”》,《中国经济史研究》,2004年,第3页。

(70) 见军机大臣奏,乾隆四十四年十一月二十三日:档案,第935页,转引自钞晓鸿:《从“高朴私鬻玉石案”看乾隆时期的商业“合伙”》,《中国经济史研究》,2004年,第62页。

(71) 庞尚鹏:《清理延绥屯田疏》,转引自[明]陈子龙、徐孚远、宋徽璧等:《明经世文编》,崇祯十一年(1638),卷三百五十九。

(72) 《高朴案·巴延三折十四》,《史料旬刊》,第28页。

(73) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页。

(74) 《保德县志》(康熙),卷一,《集市》。

(75) 陈邦彦:《西宁当铺简况》;青海省西州政协文史资料委员会:《西宁文史资料选辑》第4辑,1960年,第80页。

(76) 平淮学刊编委会:《平淮学刊》(第5辑),中国商业出版社1989年版,第111页。

(77) 傅衣凌:《明清时代商人及商业资本》,人民出版社1956年版,第75—77(或37—39页)页。

(78) 严如煜:《三省边防备览》,卷十。

(79) 李榕:《十三锋书屋文稿》,卷四。

(80) 《四川盐法通志》,卷四十,第18页。

(81) 樵斧:《自流井》,第1辑,第142页。

(82) 吴承明:《中国资本主义的萌芽》,第604页。

(83) 《四川通志》(嘉庆),卷六十四。

(84) 《清圣祖实录》,卷三十六。

(85) 《四川盐政史》,卷一。

(86) 王守基:《盐务议略》。

(87) 《四川通志》,卷六十八,《盐法》。

(88) 彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1册,第285页。

(89) 徐珂:《清裨类钞》,《农商类》。

(90) 牛玉樵:《省斋全集》,卷二。

(91) 《三台县志·食货志》。

(92) 《川盐纪要》,第2页。

(93) 阿波:《自流井盐业股份方式的历史形成》,《盐业史研究》,1992年第2期。

(94)(96) 冉光荣:《明清四川井盐史稿》,四川人民出版社1984年版,第198,200页。

(95) 钟明冰:《中国自贡》,四川人民出版社1993年版,第112页。

(97) 冉光荣:《明清四川井盐史稿》,四川人民出版杜1984年版,第245页。

(98) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第121页。

(99) 《续文献通考》,卷三十七,《征榷》。

(100) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第252页。

(101) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第99页。

(102)(103) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第256页。

(104) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版杜1994年版,第173页。

(105) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第262页。

(106) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第147页。

(107)(108) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版杜1994年版,第177、174页。

(109)(111)(112) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第285、285、184页。

(110) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第119页。

(113)(114) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第191、77页。

(115) 马克思:《资本论》,人民出版社1975年版,第689页。

(116) 《两淮盐法志》,卷一百五十七。

(117) 《陶文毅公全集》,卷十八。

(118) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第161页。

当大批陕西商民利用明政府“开中制”政策机遇,仓促走上经营道路后,他们面临的困难是巨大的。如何解决这些困难,将决定着他们的命运。

首先是资金短缺。陕西商人是力农积粟,输粮换引走上经商道路的。在开中制下,以粮换引,本质上是物物交换,粮盐交易,尚可解决经商初期的资金来源。但明中叶“叶淇变法”后,停止开中,转向“输银于运司”的以银买引政策,断绝了陕西商人的资金来源,种粟塞上已失去了经济意义,屯垦边关的陕西商人“悉撤业归”,资金来源成为他们亟待解决的大问题。

而陕西商人多为农民进城经商,他们的资本原始积累在情急仓促的情况下并没有舒畅进行。事实上大多数陕西商人不是因为家中富有,而是因为家中贫困才走上“以商求富”的经营道路。以作为陕商主体的同州府情况看,人们弃农经商不外乎人多地少,生活贫困。《同州府志》曰:“府境南阻山,东滨河,中亘沙苑,树而不田,故各属之地,高而碍于耕锄,低者祸于冲崩,穷民苦衣食之不给,富者皆弃本逐末,各以服贾起其家,蜀卓宛孔之流,甲于通省,而朝邑富人尤甲一郡焉”①。大荔亦如是,“洛渭沙苑之家,恒苦水涨沙壅,贫瘠颇多,东濒黄河……少田可耕,每事贩贾”②,韩城、三原多商贾也是基于同样原因。“商贾之利,县北为多,逐末者众,则以地狭人稠故也”③,三原“民裕浇漓,究源人多”④。这些说明,陕西商人走上经商道路时,资本存量是窘迫的。而当时中国银行业不发达,融通资金的社会形式尚不充分,人们无法通过社会组织获取资金,加之陕西自明清以来地处边僻,形成陕人“目不识官吏”、“宁吏也贾”的价值取向,与官府关系松弛,亦得不到官府资金的有力支持,使得陕西商人走上经商道路时资本来源只能主要靠“假资亲友”,东挪西凑而成。而陕西商帮所从事的涉远性大宗商品经营,长途贩运数量巨大,耗资甚巨。如川盐贩运:“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐,随销随将可售银两寄厂,辘轳周转以资接济,在厂在途在岸各占一副资本,有三万之金始能行一万金之盐”⑤。又如贩运江南标布,一个标客运销布匹当在数十万匹至数百万匹之间,所需购布款项白银动以数万计,多或数十万两。加之涉远行贾,跨州跨县,周转时间长,资本占用量大,如茶商“康熙四十四年之引,于四十五年秋冬,方能运茶于边地”⑥;淮盐贩运“株守累月,盘缠罄尽”⑦,“四五年不能周转还乡”⑧。同时,长途贩运,异地购销,资本营运一般采取“驻中间,拴两头”的一手托两家方式,如布商,在三原设总店,在江南棉布产地设驻座分号收购布匹,在西北各地设销货分号,因此“经营该业者,均需三套资本,即在出产地购货,并在途中运货时压本及销售时赊期货也”⑨。这种大宗商品长途贩运,资本投入量大,非有大宗资金,不得开办。这说明,陕西商人在经商之初存在着一个资本存量狭小与资本用量巨大之间的矛盾,能否找到解决这一矛盾的办法,对陕商的生存发展有着决定性的意义。

二是人力资源缺乏。明清时期中国市场结构发生了巨大变化。由于明清政府的休养生息政策,特别是康熙五十六年(1717)实行“兹后滋生人丁,永不加赋”政策,中国人口急剧增长起来,从万历年间(1573—1619)的1.4亿人增加到道光十一年(1831)的4.1亿人。满足4亿多人每天的衣食所需,成为中国商人肩负的繁重任务。这种市场结构的变化,导致中国商业经营结构发生变化。从原先经营奢侈品为主,一变为经营民生日用品为主,“无非养生送死之具,柴米油盐之需”,并形成“北柴南米,南布北棉”,“吉贝(棉花)千里泛诸北,标布千里贩诸南”的南北商品大规模对流态势。这种商业经营结构的变化,使商人打破了“百里不贩樵,千里不贩籴”的狭小经营方式,而采取大规模涉远行商的经营方式。经营这种民生日用品,面广量大,又得实行购、运、销一条龙经营,企业规模一般都比较大。当时经营布匹的布店“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右”⑩。经营茶叶的茶店,仅紫阳福音堂茶场“拣茶女工多达上百人;洞河镇拣茶女工多达120至180人”(11),生产水烟的烟坊“雇佣的制烟工人、榨油工人连同全体号伙共约一百至三百人”(12)。经营皮货的皮货行“工人多少不一,自数十至数百不等”(13)。秦巴山区内的木工场“每厂辄用数百人”(14)。三原的药材店“用人较多,少则五六十人,多则百余十人以上”(15)。这种大规模的商业经营,个体家庭难以承担,非动员个体家庭以外的经营入手不可。这说明陕西商人在经商之初尚面临着经营耗费人力巨大与商人个体家庭人力资源匮乏的矛盾,如何解决经商业贾的人力资源及其管理问题,成为对陕商生存发展有决定性影响的第二个大问题。

三是信息不通。“商场即战场,信息抵万金”。在瞬息万变的市场经济条件下,能否及时捕捉有利信息并形成迅速反馈机制,是决定企业经营成败、节约交易成本的重要因素。而陕西商人在经商之初,面临这方面的困难同样是巨大的。一是,经营路远山遥,鞭长莫及。明清之际陕西商人主要从事涉远性大宗商品批发交易业务,商业经营主要靠服牛格马,肩挑车载。从西安到兰州,沿陕甘间18马站,晓行露宿、鸡声茅店,走18天方可到达。从西安到康定,沿川陕间的38马站,步行40余日,跋涉3000余里,才可到达。所以当时陕商有句商谚是“小伙小伙你甭笑,北山还比南山刁”。从西安到江南贩布,步行数日到龙驹寨,换船入襄阳进长江,到苏州、嘉庆、上海,跋涉千里,数月方能到达。

这些说明,当陕西农民进城经商,以全新姿态登上商业舞台时,正面临中国商业发生重大变革时期,无论经营对象、经营内容、经营方式、经营理念均发生着不同于前代的变化。有人曾将此概括为“商业革命”也许并不为过。能否适应这种传统商业的巨大变革,通过自主创新性制度安排,为自己的商业事业铺就发展的制度大道,是历史对陕西商人的巨大考验。陕西商人能否拉开这场制度创新的序幕,刮一场“商业革命”的西北风,将决定他们未来的发展。

二、陕商“合伙股份制”的制度创新

当陕西商人登上明清商品经济的舞台时,他们与山西商人一起,对自己面临的诸多问题进行自主创新性制度安排,在资金筹措、资金运作、经营方式、企业管理机制各个方面进行大胆创新,形成富有山陕商人特色的企业经营机制,为千年中国商界吹进了“富有现代化因素”的新风,被时人誉为“陕西山西两帮……纪律之整肃,资本之雄厚与组织之严密,其势亦不可漠视”(16)。

明清时期陕西商人在资金筹措方面最大的贡献是,创造了以“万金账”为主要标志的合伙股份制资金组合方式。

由于陕西商人是农民接受政府订单而走上商业经营道路的,资金存量短促是长期困扰他们的首要问题。他们起初有一个短暂的“资本经营”时期,这种“贷本”,既有官本,又有民本。官本即是商人举借政府贷款进行经营,如成化初陕西布商“以官值易布冀,规厚利”(17),即举借官值易布。但官府的钱不是好借的,有严格的期限限制,如果不能按时偿还官款,“有司督并妻子捶楚无完肤,至破家以偿”(18)。在重农抑末体制下,商人很难靠借官府的钱发财致富。民本即举借高利贷,这是陕西商人经商业贾初期的一般形式。如三原名贾王一鹤“初贾时以贷子钱市布邑及吴越间”(19);高陵高尧山“初贾时,出赀家多以赀托君,君获羡赀”(20)。但高利贷也不是好借的。由于没有平均利率限制,利息高得怕人,常常是“息类与母埒”,辛苦经营利归他人,并不划算。这便迫使陕西商人不得不从自身的实际出发,创造出集合千家万户资财,合伙经营,风险共担,利润共享的权、责、利分明的资本运作方式,这就是以“万金账”为主要标志的合伙股份制的产生。

合伙股份制资本组合方式的基本内容是:

投资人按股份大小投资入股,并将应享有的各种权利以合同形式予以确认,企业的“万金账”便是企业产权的契约形式和合伙股份制的组织制度。万金账即是一本以账簿表现的产权证书,一般为纸心布皮,装潢精美,长期放在柜里,不用不出。以“万金”命名者,盖取商祖范氏“富至巨万”之意。万金账一般载明投资人的股份及其分红与认债的权利和义务。分红是按商定比例分割赢利,也叫破账,一般是两年或三年一次,其算法是将应分之红利总额列为被除数,以股东的成数之和除之,再以除得的商与每位股东的成数相乘,即为其人应分的数字。如生意做赔了,并无利润可言,所有股东风险共担,等于白干,还需将预领的长支如数退还。认债是投资人的风险负担,一般是无限责任,投资人以自己的资本及其财产为债务之担保。这种以万金账契约形式所表现出来的股份制已具有有限责任公司的雏形。

明清时期陕西商人的字号、企业大都采取了这种资本组织方式。如陕西渭南县原之坳底村贺达庭是著名的当商,设立当铺30多处,散布于渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(21)。

晋顺当铺,开于乾隆年间,是由扶风县民范凤鸣出资1000两,由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分作十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子700两,据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少。”(22)

凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本六百串,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,立有领约。(23)”这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。

乾隆年间,凤翔府宝鸡县民何金印与谢姓合伙开烟及花布铺,作为主要股东的谢姓一开始出资300串,后来又增资7100串。开始营运时是何金印等,后来是何文炳、何生生,以他们先后作为核心的伙计全权负责经营,未见谢姓干预其具体经营之事。(24)

蒲城县人张凤鸣于嘉庆四年(1799),出资600两在凤翔府东关开设恒益祥钱铺。嘉庆十八年(1813),同乡钟士贤入铺学习。道光元年(1821),张以年老回乡。临行前盘查铺中存银2000余两,将铺事交给钟士贤掌管,“分食分金”。次年张又追加本银100两,订明每三年将账目寄回蒲城清算。道光十一年(1831),张凤鸣物故。道光十三年(1833),其子张遵程来铺算账,发现钟账目不实,将其辞退,经调解“令其再接管铺事”。后生意兴旺,经钟之手续开“四美门神局”、“通顺药材店”、“通盛酒店”。道光十八年(1838),钟利用伪造外债、骗取账本等手段,转移了所有店铺资金,张控县府。由于钟士贤等人做得太周密,账目的清查无法找到支持张的证据,而且钟本人在逃,仅资本700两铁证如山,府断钟士贤等人“一本一利偿还”,“庶于不平之中,稍示持平之意”。张家一份偌大的产业遂成伙计囊中物。“未关之前一日,合计所积银钱,不下万金”(25)。

其他陕商的经营形式可列表于下:

在这些陕西商人的企业经营形式中,最具典型性的可举乾隆年间户县人在康定经营的“德泰合”茶庄。

德泰合系陕商所创,开设炉城(打箭炉,即以后的康定)已100余年。号东早已户绝,现在该号诸掌柜联合经营,大抵皆陕西鄠(户县)县人也。共设号口六处:打箭炉为总号,收买麝香、鹿茸、虫草、贝母、狐皮、猞猁与一些草地输出物,亦发售茶布绢绸等川货于草地;雅州分号,采购茶布;成都分号,办理汇兑;重庆分号,办理炉货出口装运报关等事;上海分号,发售麝香、贝母、毛皮等出洋货物。皆无门市。又于陕西西安设坐号,专司汇兑红利,周转成本等事。各分号统受总号指挥,分号之大掌柜,统由掌柜指派。总号初收学徒,称为小伙计,练习商业,兼供奔走之役。掌柜察其商情已熟,性质勘慎者,升为帮柜,得上柜台,料理门市。帮柜考绩较优者,升为二柜,经理账目,地位较高,事务较闲,担承亦较重,二柜能积银钱至数千两存于号内,升为掌柜。业皆掌柜主持,无所谓经理也。掌柜、二柜、帮柜、伙计皆无薪水,只有零用衣服费,每年数两至数十两。其报酬专在分红,每年总计各号盈亏一次,共有红利若干,先提二厘本息,余依等级分配各员司,掌柜分最多,剩余之数,分配二柜以下,成分不一。司员分息后,如肯存积号内,至数千元,乃升为掌柜,即股东也。分号掌柜每六年换一次,但得连任积有劳绩者,许回坐号休养,照常分红。掌柜物故,许于十年后退本,不退本者,仍可送遣子弟入号学习继承。每年分号中,有亏本者,有获利者,但获利者掌多。综计算利息,系综合各号会计,故常年皆能分红。失本之号,并不责其掌柜赔偿,唯察有拉亏舞弊者,得议处罚,停其红息。伙友有违背号规者,亦即开除。其组织似粗,而实严密,各方皆能顾到,故少失败,人各乐于努力,乐于积存,故其业有兴无败者。(26)

这种通过“万金账”来实行“集腋成裘”的资本集资方式,有力克服了陕商创业初期个别资本短缺的矛盾,通过“万金账”的契约形式将分散在许多人手中的细小资金集中到字号企业,扩大了陕西商人的资金来源,并以契约形式规定了投资人的权利与责任,使投资人可以大胆投资,而不必担心自身利益受到侵害。这确实是陕西商人的一项制度创新。

第二节 明清陕商“合伙股份制”经营模式

一、明清陕西商人的相互联引

明清时期,随着陕西商人活动范围的扩大,他们面临的各地商人的竞争也越来越激烈。为了扩大自己的实力,陕西商人不仅需要发展自身的经济实力,而且需要扩大其所属群体的整体力量。于是,陕西商人便通过相互联引的方式,从家族到乡人,逐渐扩大其经商队伍,强化其乡谊联结的力量。而当这种同乡联引的范围超出山、陕各自内部而在两省之间发生时,便形成山陕商人之间的联引。

明清时期,同乡联引在全国各地商人中都常有发生,以徽商的同乡联引最为典型。然而,明清时期,徽商的同乡联引主要发生在宗族成员联引的范围内,如《茗州吴氏家典》载:“族中子弟不能读书者,又无田可耕,势不得不从事商贾,族众或提携之,或从其他宗友处推荐之,令有恒业”(27)。与徽商相比,陕西商人的宗族关系较为松弛,联引常带以地缘色彩为主,而不存在强烈的血缘和宗族成分,如许多山陕商号都规定,不准用三爷(商号负责人的少爷、姑爷和舅爷)(28)。因此,明清时期,山陕商人一般用乡不用亲,他们通常将亲缘关系扩展为乡缘关系,并带动某一区域经商风气的形成,如陕西泾阳县“俗美而习敝,民逐末于外者八九”(29)。三原“大小贾甚伙”(30)。又如山西蒲州等地“浮食者多,民去本就末”(31)。明清时期,山陕商人互相联引,最直接的方式就是学徒制。其时,山陕商号为了加强对学徒的控制和管理,使得欲做学徒者,必须找一位有信誉的人作担保,才能走上经商道路。如民国三十年(1941)五月十五日,忻县永康绸缎庄的赵步霞,在介绍石钟泉进入义盛长做学徒时,就立有保证书:“今保得石钟泉在贵号学习商业,除照常安分服务外,如有营私舞弊,盗弄银钱及私行逃走情事,保人愿完全负责”(32)。这种学徒担保制,一方面,可以减轻商号的风险,当学徒出现问题,担保人便需将其领回,甚至负连带责任。但另一方面,也使得山陕商人的相互联引发生得更为频繁。因为,对担保人的信誉要求使其必然与商号相识,而其所担保的学徒,一般情况下也定然都是同乡人。如樊城经商的山西商人,帮规号律就极为严格,其所用学徒、店员或负责人,一律由家乡原籍输送。学徒都有担保人作保,如果违犯号规,经常是立即被辞退,而且永不录用,连转入其他山西商号的可能都没有。陕西商人也同样如此,如渭南吝店板桥村常家,在四川金堂县开典当、钱庄生意,主要招雇同村子弟人川为伙。所以,学徒制是同乡联引最直接的方式。

除学徒外,山陕商人还通过直接引领同乡经商实现联引。这种同乡引领的结果是,明清时期,山陕商人在某一区域内经营某一行业的多为同籍商人。如在陇青经商的陕西商人多为泾阳、三原人,被称为“西客”;在四川贸易的陕西商人多为同州人,被称为“川客”;在打箭炉(康定)经商的多为户县人,称为“炉客”。在宁夏,经营枸杞的半数为山西人所开的“庆泰亨”所掌握,各大商号中的山西人多来自万荣、平遥、榆次、临猗一带。在西宁,经商的山西商人多为运城地区的绛州(现新绛县)及临汾地区的太平县(民国初更名为汾城县,1954年与襄陵县合并称为襄汾县)人,当地人统称他们为“客娃”。在兰州,陕西富平人多从事水烟切丝之业,被称为“丝子客”(33),韩城、朝邑人则多从事国药业,被称为“韩朝帮”(34)。除直接引领外,山陕商人还通过会馆为涉足于各地经商的同籍乡人提供方便,如酒泉“有了山西会馆,自然来酒泉的山西人就更多了,那时候通常在山西会馆内都住着几十号人……他们最初靠会馆接济,年轻力壮者每天去发放十字等雇主,卖苦力,待一找到合适的谋生之处,就离去了”(35)。

明清时期,联引制也常常突破山陕各自的界限,而在山陕两省之间实现。如陕西朝邑八女井李家开的“万顺德”、“万顺贵”布庄。该布庄在大荔设总号,而在湖北德安设有分号用以进行产品采购,并在兰州、西宁各地设有分庄进行商品销售。因此,该商号“组织庞大,规模大的有一百五六十人,小的也有一百人左右,雇佣人员完全是山陕两省的家乡子弟,别处人员不许参加”(36)。此外,明清时期,山陕两省商人多因相互间的亲缘关系,如甥舅、姑表关系而互相联引,共同走上经商的道路。对此,傅衣凌先生有极为精当的分析:“秦地毗邻晋省,他们为地理上的方便,也易于受其影响,而走上商界的道路。在市场陕商与晋商被并称为秦晋大贾或西商”(37)。

二、明清陕西商人合伙股份制经营模式的类型

中国古代的合伙制,据刘秋根教授研究,在宋代已经发生(38)。合伙制不是山陕商人首创,但合伙制却多为明清山陕商人所使用,并形成一套较有成效的组织制度。所谓合伙,从现代经济学角度看,是指企业主共同出资、共享利润、共担风险的组织形式。但就明清时期的情况看,“合伙”至少包括以下几种含义:第一种含义指出资人共同出资,共同获利,即所谓的“合本共作”。第二种含义指至少一个出资人在资金不足的情况下,领财主之资本进行经营,并按固定利率缴纳利钱。第三种含义指出资者在精力不足的情况下,雇请伙计帮助经营,亦常被称为“合伙计”(39)。综合起来,只要商人之间能用不同的方式解决资本和人力不足,并将资本和人力等生产要素合之,用于营利的行为,即为合伙。因此,明清时期文献中的合伙,其含义与现代企业中的“合伙”不是完全重合的。

明清山陕商人经常使用的“合伙”可分为三种类型。第一种类型为资本与资本之间的合伙,指两个或两个以上的合伙人共同出资、共担风险、共享利润。在这种合伙中,出资者的资本投入量可以是相等的,也可以是随机确定的。收益可以是股份化的,也可以是经营前相互协商的。在这种合伙中,至少有一名出资者参与企业的经营。第二种类型为资本与劳动的合伙,即我们在史料中常见的“东家出资,伙计经营”。这种类型的合伙经过实际使用,产生了两种不同的结果:一是资本与劳动的合伙发展成为不变资本(货币资本、房屋、门面等)与人力资本的合伙,一是资本与劳动的合伙,即为不变资本与劳动力的合伙。前一种合伙中,经营者以自己的劳动及能力(品德、专业知识等人力资本)作为资本的一部分,参与利润的分配,而不仅仅是拿薪水。最普遍的形式就是一位富于资本的合伙人与另一位缺少资本却擅长经营的人合伙,按事先规定的比例分取利润。(40)后一种合伙中,参与合伙的只是普通劳动力,因而其报酬仅仅是对其劳动力价值的补偿,即这种资本与劳动之间的合伙是一种资本对劳动的雇用。第三种类型的合伙是前两种合伙的混合,即既属于资本与劳动之间的合伙,但是经营者(劳动者)也出一部分资本,因而又具有资本与资本合伙的性质。

明清陕西商人合伙制资本组合方式的基本内容:

(一)资本与资本之间的合伙

陕西商人资本与资本之间的合伙,如陕西韩城县党家村党、贾两姓的联姻和合伙经商。乾隆年间,贾姓十三世贾翼堂入河南,先在南阳郭滩镇经商,后移至赊旗(今社旗镇)创立“合兴发”。“合兴发”是由贾党两家及解姓合伙创立,贾翼堂为东家,党玉书为西家,解姓为股东。其中,党家占1/6,解家占1/6,贾家占4/6,到后来发展到拥有赊旗南北太平街的全部房产,并将分号开设到襄樊、武昌、长沙、佛山镇等地的大商号。(41)清代时,陕西商人资本与资本的合伙又如乾隆年间,陕西人戴传经兄弟合伙开的“立昌号酱园”,属于清代陕西商人家族内部成员的合伙。家族之外,陕西商人资本与资本之间的合伙制,如乾隆、嘉庆年间,朝邑人周百仓与白水人刘日春合伙开设“恒升益”号杂货铺,杂货铺由出资人共同经营,“盈亏两半分认”(42)。又如朝邑县商人石象,其父“用盐起赀淮上……君兄弟与泾阳人郝君父子善,各以母钱同鬻财,两家以此起,无间言”(43)。此外,在清代四川的井盐生产中,陕商也常通过合伙实现经营。因为川盐所需资金很大,光运盐“必于各厂设号购盐,又复沿江设号雇船拨运,前盐未销即需赶运后盐,后盐未到又需赶购后盐……有三万之金始能行一万金之盐”(44),所以陕西商人合伙经营盐业是非常自然的。如著名的“协兴号”盐业,就是由陕商刘绍堂、田荆荣与当地李四友堂总办李德山各出二百两银子合伙兴办的。(45)陕西商人创立资本与资本的合伙,还广泛地使用在其经营的各个行业中。如,乾隆四十四年(1779),陕商王经、任义、郭凝三家合伙于凤翔府凤翔县开办“合盛协号”花布铺。任、郭、王三家于各出资本银400两,“历年除本分利”,“每年按出本之多寡,分获利之厚薄”。道光十六年(1836),泾阳县人侯连升同监生雷鸣治各出本银500两,在县城开设绸铺。后又在县属地方各均等出资500两,合伙开设粟炭行,“每人各占分头一股”。道光十九年(1839)七月,凤翔府城贾永裕等二人,共出资900两,开永顺山货店。(46)

陕西商人这种共同出资的合伙制符合利润共享的原则,如上例中,侯连升与雷鸣治均等出资,并“每人各占分头一股”。又如“合盛协号”花布铺之例中,关于利润,也是“历年除本分利”,“每年按出本之多寡,分获利之厚薄”。

在陕西商人创立的资本与资本合伙制中,资本是可以随时投入和转出的。如上文王经、任义、郭凝三家合伙开办“合盛协号”花布铺之例中,资东王必育于乾隆五十五年(1790),算明铺账,提本银200两后,即行出伙。(47)

至于陕西商人资本与资本合伙制中的经营之事,有的是合伙人共同经营、共同劳动,如上述朝邑人周百仓与白水人刘日春合伙开设“恒升益”号杂货铺之例,便为出资人共同经营。另外,也存在合伙人中部分出资者经营,部分出资者不干预具体经营事务的情况。如,道光二年(1822),雷声纯兄弟领李天培、宋正殷各出本钱1000两,于陕西泾阳县及甘肃曲子镇开设杂货布铺。但李、宋为二东,具体经营由雷氏兄弟进行(48);而在资本较大、经营复杂或合伙人不善于经营时,也雇人经营,而付出薪水,所雇之经营者只领薪水不参与利润分享,但这也属于资本与劳动的合伙。陕西商人资本与资本合伙时,遇到亏损,也是由出资者共同承担的。如上述泾阳县人侯连升同监生雷鸣治之例中,绸铺店两年后亏损4000余两,债务各认一半。雷无现金,向侯写立2000两借据,由侯承还所有外债,雷退出粟炭行合伙经营,立有合同。(49)而上述雷声纯兄弟领李天培、宋正殷各出本钱1000两,于陕西泾阳县及甘肃曲子镇开设杂货布铺一例中,道光九年(1829),生意亏损,欠外债16400两,店号清算时按“拟以六折分还外债”(50),即李、宋二东还60%,负责经营的雷声纯还40%。

(二)资本与劳动之间的合伙

陕西商人所使用的资本与劳动之间的合伙制度,如陕西渭南县原之坳底村的著名当商贺达庭,在渭南、临潼、蓝田、咸宁、长安数百里之间开设当铺30多处,每月必遍历诸处,考察各当经营情况,对于“朴事能任事者于应分盈余外,别出已赀奖之,不少游移,司事者惧且奋”(51)。这里“任事者”都有“应分盈余”,就是劳动力以其人力作为资本参与的利润分享。陕西商人资本与劳动合伙的第二种形式随处可见。因为明清时期,多数陕西商人在寻求经营者时,一般都先要考虑同乡。因此只要资东为陕西商人,所雇经营者也为同籍人,即属于这种形式。明清时期,陕西商人劳动与资本的合伙,如遇亏损,生意维系期间的损失由资方承担无限责任。如道光七年(1827),陕西凤翔府宝鸡县孙维成领监生魏登科资本1000串,开新盛复号生理。道光十二年(1832),折本亏欠,乃清算账目,“凭人议明,魏登科除本一千串不计外,再持出钱一百串,给孙维成独自生理,认还外债,立有合同。孙维成即将店号更换。上年孙维成物故,其店中先欠有雷兆升钱五百串,本利未清。雷兆升之伙李向春等,因借放系孙维成领赀时字号,理应赀东魏东科归还。遂将店归孙维成生理,认还外债一节隐匿不吐,具词控县,断令魏登科还钱”(52)。

陕西商人资本与劳动的合伙制中,具体经营之事通过“东西制”予以实现。东即财东,西即掌柜,在东西制之下,财东只负责企业的大政方针、分红比例、人才遴选等重大问题,具体经营由掌柜负责,即财东投资而不事经营;掌柜经营而不负盈亏。是一种所有权与经营管理权相分离的经营模式。明清时期,陕西商人的“东西制”又有两种不同的形态。

一种是“领东掌柜制”。“领东掌柜制”主要为了克服所有权与经营权分离后产生的道德风险,而通过“计名开股”的办法,将为企业经营作出贡献的掌柜的人力作为投资,使其享有一定的股份。对此陕西商人称为“订生意”,被计名开股的掌柜被称为“领东掌柜”或“带肚子掌柜”。掌柜计名开股后,企业红利即分为“银”、“人”两个部分。企业也成为银股与人股的合伙体制。清代,陕西商人银股与人股的合伙体制,至少于乾隆年间,就相当成熟了。(53)如晋顺当铺,开于乾隆年间,是由凤翔府扶风县民范凤鸣出资1000两,由张乃仓领本(即合伙)经营。后来范氏兄弟将资本分作十份,范氏各房相继抽本出伙,其中范凌霄(其子范纯熙)之子700两。据订立于道光十五年(1835)的《永绝葛藤合同》载:“自从晋顺当开设以来,历年已久,内有范凌霄资本银七百两,作为力一俸,又协人力一俸,与其子纯熙协人力五厘,至今多年,分利已觉不少”(54)。

东西制的另一种形式是“水牌掌柜制”。这种体制下,掌柜与企业没有开股投资关系,只负有经营责任,因此掌柜只是字号的雇佣人员,带有明显的雇佣劳动性质。如清代陕西商人在兰州经营的水烟业就大多采取了这种制度。当时烟坊规定财东与掌柜“没有契约,也没有合同,财东可以随时辞退掌柜,同时还规定‘人不占银,银不占人’,即掌柜有钱不能向本号投资或占银股红利”(55)。明清时期,陕西商人的“领东掌柜制”与“水牌掌柜制”在一个企业内部也并不固定,两种制度因人而异,互相交叉使用,因而使企业内部体制转换有一定的灵活性。

(三)混合合伙制

明清时期,陕西商人的混合合伙制,如凤翔府凤翔县监生“白子肇、白映玉于道光十三年(1833)与李映梅共开恒顺合号生理,白子肇、白映玉各出资六百串,李映梅出资三百串,议明三份均分,铺归李映梅一个经理。十五算明,外欠一千八百余串,白子肇、白映玉外欠七百余串,李映梅独认三百余串,白映玉抽本出伙。白子肇将外欠七百余串作本六百串,凭白鹤林眼交李映梅经收,另开恒升丰号生意。仍系李映梅一手经理,立有领约”(56)。这里,李映梅是经理者,在有盈余的时候,既是出资者,又是经营者,属于混合的合伙制。又如陕西凤翔府宝鸡县有何金印、何金章兄弟二人,乾隆五十七年(1792),何金印领谢姓资本300串,自己亦出本钱30串,开义信成号贩芋生理。嘉庆四年(1799)移入城内,改公正成号花铺。本钱3500串,所得息钱本半人半。至嘉庆十一年(1806),金章之子何生生入铺经理铺务。道光元年(1821),谢姓又入本钱7100两,“历年各按分头多寡分息”。道光二年(1822)金印之子监生何文炳入铺接做。当时规定人股由经营者何金印(何文炳)、何生生与众伙计三分五厘六毫五丝分占,何金印占一分二厘四毫五丝、何生生占二厘六毫、其余二分零六厘,由众伙计分占。(57)此例中,何金印与谢姓为资东,同时,花铺由何金印经营,金印既以所投资金获得股利(“历年各按分头多寡分息”),同时,又以自身的经营获得人股,故当属混合的合伙制。

最后,需要说明的是,以上三种类型和合伙制在实际使用中是可以相互转换的。如上例中,乾隆五十四(1789)到嘉庆四年(1799),东伙合作先以330串的资本起家经营贩芋,当属资本与资本的合伙。后何金印以经营者的身份获得人股,当属混合的合伙制。后花铺因伙东谢姓家气不和而分伙,谢姓退出,此时资东为何金印,何金章之子何生生兼有人股,这又成为资本与劳动的合伙,可见,清时,陕西工商业中的合伙制已相当成熟,运用灵活。

四、明清山陕商人之间的合伙制

由上述陕西商人的合伙制及其具体运行,可以发现,明清时期,山陕商人各自内部的合伙制已非常成熟,因此,当上述发生在山西商人或陕西商人内部的任何一种合伙,跨越省界,而在山陕商人之间发生时,便产生了山陕商人之间的合伙。

明清时期,山陕商人之间的合伙首先发生在陕北及沿黄河各县的劳资合伙中。由前所述,明清时期,山陕两省之间的经济往来时间久远,非常普遍。特别是明清时期陕北及沿黄河各县商风未开,其商业基本由邻省的山西商人把持。如安塞县“城镇有贸易尽山西及本省韩城人为之”(58);清涧县“清初率多晋商”(59);宜川“城内市廛以及各乡镇集场均系隔河晋民暨邻邑韩城之处商贾盘踞渔猎,坐致并赢”(60);延川县“城镇亦有贸易,尽晋人,县人无有也”(61);神木县“直至清末,山西商人在神木商界里占统治地位”(62);横山县“经营商人则县民、晋人各居其半”(63)。以上史料说明,明清时期,山西商人基本垄断着陕北各县的经济,特别是在资金提供方面,基本上陕北全部经营资本都来自于山西商人。而在人力供应方面,明清时期,山西商人在陕北沿黄河各县经商时,除在本省引领经营者外,定然还需从当地寻求不同等级的经营者,这样就使山陕商人的劳资合伙在陕北及沿黄河一带广泛存在。明清时期,山陕商人在陕北地区的劳资合伙一般都是“晋东秦西”,即山西商人多为财东,陕西商人多为掌柜或各级经营者。以道光《清涧县志》为据,“清初,率多晋商。同、光以来,人烟稠密,民智渐开,始为入伙学习,继则自行开办。至清末,各商行多系本地开设,利权始不外溢”(64)。可见,明清时期,陕西商人在山西商号中有“始为入伙学习,继则自行开办”的记载,这正好说明山陕商人最初的劳资合伙。在山西商人的带动下,至清末,陕北人民商风渐开,他们除在本地市场拓展势力外,甚至还在山西一些州县开铺设店。明清时期,山陕商人在陕北地区“晋东秦西”的合伙,使两省商人之间通过人事关系紧密地联系在一起,自然实现了你中有我,我中有你的经济联合。

明清时期,山陕商人的劳资合伙又多发生在作为西北布业中心的陕西三原等地。明清时期,山陕布商一般都在三原设总号,“最盛时有四五十家”(65)。明代由江南销往西北的棉布要在三原进行“改卷”,使之成为适合西北运输和交易条件的形状。还要在三原进行“整染”,即把标布放在煮浑的硫黄桶上熏染,使之进一步变白,而操持此业的多为从山西来的工匠(66),同时,在三原、泾阳布店做量布师傅和司账的也主要是山西人。因此,明清三原等地山陕商人的联合又以“秦东晋西”为特征。此外,除陕北和三原外,山陕商人之间资本与劳动的联合也在山陕其他各地广泛存在,如西安陕西商号中就有不少雇用山西人为伙计的,被山西人称为“熬相公”。如史料中有“清代王午亭,临猗县人,14岁到西安‘熬相公’,在天顺成银号学徒”(67)的记载。此外,明清时期,山陕商人之间资本与劳动的合伙还在农业生产中存在,如延安府延长县“城镇有贸,尽山西及韩城人为之,县人入伙开张者十不过一。又客民肩货至乡易粮,春放秋收,子或敌母,村民甘与之,毋色悔语。多畜猪羊,间有贩牵赴鬻山西者”(68)。

另外,明清时期,山陕商人的合伙还发生在山陕本土之外,如在新疆,有陕西蒲城县人孙全德,“在哈密恒顺杂货铺内做生意,财东田登是山西太平县人……每年身钱二十四两”(69)的记载。又如乾隆年间,兵部侍郎、驻新疆叶尔羌办事大臣高朴串通商人违禁贩玉牟利一案中,也有“山西人郭同兴在凉州开设布铺,雇用的伙计是陕西人冯道生”(70)的记载。

明清时期,山陕商人之间的合伙还超越劳动与资本合伙的范围,而发生在资本与资本之间。如明代时,在西北“间有山西远商前来镇城,将巨资交与土商,朋合营利。各私立契卷,捐资本者计利若干,躬输纳者分息若干,有无相资,劳资共济,宜其不相负也”(71)。又如乾隆年间,新疆叶尔羌办事大臣高朴违反禁令,役使回民开采并私自将玉石运往内地售卖一案中,也有许多山陕商人合资贩玉的事例。如乾隆三十八年(1773),陕西商人贾有库与山西人张鸾二人,出资共10000两,于新疆阿克苏至苏州贩玉,一年后,资本规模达23000两(72)。又如乾隆四十三年(1778)五月间,陕西人“李步安、付德共出银六千五百两,山西代州人董王禹出银四千两,现住肃州三义店之陕西人徐子建出银两千两,现在凉州府开瓷器铺之陕西人师四出银一千五百两”(73),共合银一万四千两,于五月去阿克苏买玉石一千斤,闰六月付德同董王禹将玉石运往苏州售卖。

清代陕北地区商风形成后,也多有山陕两省资资合伙经商的记载。如保德“货物鳞集,乡民交易称便,陕西府谷县沿河六堡,皆取货于州。清初以降,府谷颇有客贩,越江交易,彼此相资”(74)。在保德“越江交易,彼此相资”,定是沿黄河山陕商人之间资本与资本之间的联合。明清时期,山陕两省资资合伙除发生在一般的商品经营中外,还多发生在两省商人从事的金融业中。如西宁的金融业“多由善于经营的山陕帮商人垄断”,其中“庆盛当”、“益恒当”、“恒秦当”三家当铺资本雄厚,为陕商或陕晋商人合办(75)。最后,特别值得说明的是,明清时期,山陕商人资本与资本之间的合伙甚至还发生在山西票号中,如与山西平遥著名票号“日升昌”为同一资东的山西“谦吉升”票号,就是由达蒲村李大全和陕西人高某合股经营(76),经理是平遥城内人李续庚。山陕商人资本与资本之间的合伙发生在山西票号中,不能不被认为是山陕商人经济联合的最有力的佐证。因为,明清时期,山西票号一般都不接受外乡人投资,如傅衣凌先生所言,山西商人“其最有名的票号,便拒绝他乡人的合资”(77)。可见,明清时期,山陕商人超越省份,变地缘为业缘的联合还是非常具有超前性的。

明清时期,山陕商人之间的各种合伙不是单独存在的,而且常常是相互渗透在一起,同时使用的。通过合伙,山陕两省商人共同出资出力,彼此进行人事渗透和资金参与,在相互联合中不断发展壮大。

第三节 清代陕西商人的“契约股份制”经营模式

契约股份制是清代四川自贡井盐业普遍采用的企业组织方式。它以契约为中心,通过一系列的契约将货币所有者、土地所有者、技术人才各自拥有的资源紧密地结合起来,合理界定了各投资者、经营者的权、责、利,形成了富有活力的集资体制。这种组织方式与陕西商人有着深厚的历史渊源。

一、契约股份制产生的背景

(一)清代自贡井盐业的技术进步

自贡地区是我国闻名遐迩的“盐都”,在古代,因其分属富顺县和荣县管辖,被称为富荣盐场。清代初年,富荣盐场的地位并不显著,生产规模与产量要小于犍为、射蓬两场。咸同时期富荣盐场得到快速发展,首先要归因于井盐业整体的技术进步。

“卓筒井”技术是我国井盐史上具有划时代意义的技术革新。这种技术采用“冲击式顿挫法”原理,牵动在杠杆作用下的铁制钻头顿击井底岩石,制作出小口直井,还采用活塞式竹制汲筒汲取钻凿过程中产生的岩屑和开采盐井中的卤水。早在北宋庆历、皇祐时期,这项凿井技术已经在川西南出现,但是由于受到固井技术、打捞技术等限制,在相当长的时间里并没有得到广泛的利用。清代前期相对缓和的盐业政策,使井盐业得到了恢复与发展,生产工艺也有了较大的进步;治井、打捞技术、凿井工具有了巨大进步,推动“卓筒井”走向成熟。“卓筒井”为开发较深岩层的卤水提供了条件,在其产生之前,盐井多为大口浅井,较宽的有数十丈,窄的也可容纳一人。深度多为三四丈,最深的不过七八十丈,而依靠这项技术,可以凿出深达数百丈的深井。

盐井开凿技术的进步使地层深处的优质盐卤得到开发。清代富荣盐场的不少盐井已接近三叠系层位,“(深)三四百丈……井水微黑,有臭气……每水一斤,煮盐自一两四五钱,至二两一二钱不等。(78)”不仅如此,凿井深度的增加还促进了地层下天然气的利用。明代天然气已有一定的利用,但是由于当时凿井较浅,气压不足,可利用的范围有限。清代以后凿井技术进步,岩层深处的高压天然气得到了开发,大量火井涌现;通过竹枧的连接,就可以实现天然气的远距离运输。火井的兴盛是富荣盐场大发展的重要原因,清人李榕在《致阎丹初大司农书》中写道:“夫蜀盐之盛,以火井为大宗。火井在乾嘉时尚不甚旺,至咸丰初年而大炽,井深亦数倍于前,甚至二百七八十丈,卤量味厚,不但淮产远逊,即蜀中他产,亦所不及。(79)”

清代,深井的开凿与汲卤技术已经成熟,但是深井的开凿旷日持久,所费巨大,且具有相当的不确定性。就投资而言,凿“百数十丈出黄水”的浅口井就需银“七八千两至一万两不等”;凿“二百数十丈至三百丈内外出黑水及井火井油”的深井,“费银三四万两至七八万两不等。”设灶一座需银千二百两,加上常年使费“上井三万金,中井二万金,下井数千金或数百金,大灶每口三百六十金,枧三万金。(80)”就风险而言,井盐生产要凿穿地脉到八、九百米之下,汲卤熬盐,存在许多不确定因素:凿井时间长短不定,投产效益不定,井推事故不定,等等。简阳人樵斧在《自流井》中写道:“有挫一二年或三四年而不见功者,有半途而弃者,有功亏一篑者,有甲办不成而乙接办则见效者,有旧废之井重下挫又见功者……有昔日盐头轻而变重者,有另投股而始井穿者。有甫加资本即见功者。本地井商皆言财运攸关,成功不可逆料。(81)”深层盐井一旦成功,收益也相当可观,林振翰在《川盐纪要》中描述富荣盐业的丰厚利润:“每盐一磅,费本仅一分,售价至四至五分不等”(82)。

综上述,在清代的技术条件和社会条件下,自贡井盐生产属于高投资、高风险、高回报的行业。这个行业如果要兴旺发达,必须有与之相适应的投资机制的出现。在明代已经广泛出现的合伙经营形式已经落后了,自贡井盐业需要的是一种能够广泛吸引社会闲散资金,股权有较好流动性的投资机制。

(二)清代陕西商人弃淮入川

明代陕西商人依靠明政府“食盐开中”政策的机遇,走上了输粟边关,纳粮换引,以引支盐,贩盐得利的道路。依靠食盐销售,陕西盐商有了雄厚的经济实力,在淮扬盐场曾显赫一时。到了清代,陕西商人在淮扬盐场受到了徽商、晋商的挤压,势力衰微。同时也由于陕西人历来以汉唐正统自居,对清朝贵族入主中原怀有强烈的不满,这种不满情绪使他们决心与曾经紧密联合的晋商分道扬镳,放弃淮扬盐场,寻找新的有利的投资场所。

放弃淮扬盐场的陕西盐商将投资方向转向了在明代不太引人注意的四川井盐业,而清代初年的社会背景为陕西商人弃淮入川提供了契机。首先,清代初年,四川在经历长达数十年的战乱破坏后,人丁稀少,田园荒芜。为了尽快恢复和发展四川经济,清政府实行了一系列招民入川垦殖的优惠政策,顺治年间规定:“各地贫民携带妻子入蜀垦殖者,准其入籍”,“准四川荒地官给牛种,听兵民开垦,酌量补还价值”(83),还特别规定:“其开垦地亩,准令五年起课。”(84)其次,清政府还对四川盐业实行了“任民自由开凿,遂为人民私产”(85),“盐户自煎自卖”(86)的自由政策,对盐业生产者也实行“照开荒事例,三年起课,以广招徕”(87)的优惠政策。再次,四川人口在清初迅猛增长,顺治八年(1651)约为80480人,到乾隆元年(1736)猛增到3267150人,增长了3956.6%。人口增长刺激了对食盐的需求,使川盐本轻利重,营销川盐可获大利。最后,四川当地人民由于战乱和灾荒,生活贫困,无力承担投资巨大的盐业运销,“川中民贫,鲜资所移”,加之四川长期封闭,风气未开,“富民不解贸易”(88),“蜀人不谙行盐”(89),这无疑给拥有丰厚资本、丰富的盐业运销经验和先进的企业管理经验的陕西商人提供了天赐良机。

清代初年,陕商将资本投入到了四川的钱庄、字号、当铺等金融业务中。到乾隆、嘉庆年间,陕商已成为拥有雄厚资本的商业高利贷集团,所谓“川省正经字号多属陕客。”(90)三台县有当铺二,“皆秦人于康熙三十六年开设……获利最厚。每年运回陕西之数,莫可限量。”(91)渭南焦氏,自嘉庆间到四川开设字号,至咸丰间获利无算。对四川的井盐业,陕商最初涉足的是食盐的运销。康熙二十五年(1686),有零星陕商来自贡销盐,在自流井盐厂卖“菠盖盐”。雍正三年(1725)实行“计口授食”的盐业政策,由“地方官就地招商领引,运回本境行销”(92),形成了运销川盐的“引岸专商制度”。川省本土商人因资金短缺,无力承担耗费巨大的盐业运销,在明代就完成了资本积累并有丰富食盐经营经验的陕西商人乘此机会,大肆推行“租引代销”法,从本地商人手中租来盐引,认给引课;转手之间获取大量利润,迅速控制了广大销售口岸。到乾隆年间,自贡八店街的八家陕商字号掌握了自贡盐场流通资本的80%以上。富丽堂皇的西秦会馆建成于乾隆十七年(1752),初修时耗费了白银5万两,由自贡的100多家盐商捐资修成,捐银最多者达3000余两。

(三)陕商与契约股份制

陕西商人把持了川盐的运销,但并不以此为满足,他们等待合适的时机要将流通资本转化为井盐的生产投资。早在雍乾时期,陕西商人已经开始了向井盐生产领域的渗透。“磨子井真有其事,是秦商开发的一口气井……乾隆年间,有位陕商在自流井凿办盐井”(93),而且陕商还掌握了较为先进的井盐开发技术,“乾隆间,陕商支千裔来郁开凿新石井,方将井位提高,仿自贡盐场汲卤方法。”(94)乾嘉时期,陕商对井盐生产领域的投资进一步发展,钟明冰在其主编的《中国自贡》中写道:“乾嘉时期,陕商开始逐步投入井灶生产……成为自贡盐场占有井灶的一大集团。”(95)

虽然没有直接证据表明契约股份制首创于陕商,但是自流井盐场开发初期,“川人不谙贸易”、“蜀人不谙行盐”,四川的经商风气未开。那么最初的契约股份制可能是由旅蜀商人所创;而有着丰富合资经营经验和盐业运营经验的陕西商人在自流井比重最大。所以契约股份制的形成很可能是陕西商人在与当地人民合作与竞争的不断博弈中产生。

井盐生产所需投资巨大,自贡的盐井开凿深度较清初的射蓬盐场更深,投资量也更大。当地的地主富户凭自身的力量难以支持旷日持久的凿井费用,所以只好与财大气粗的陕西商人合作凿办。冉光荣先生在《明清四川井盐史稿》中提到:“富荣盐场较之其他盐场而言,外商,尤其是陕西商人实力强大,资金雄厚,有能力进行多方面的投资。另一方面,当地土著盐业经营者,他们占有井厂地基,业盐的历史悠久,技术水平高,生产经验丰富,两者有机结合起来,兼之自然条件优越,因而盐业得以蓬勃发展。”(96)正是这种结合产生了初期的契约股份制。现存最早的一批契约签订于乾隆年间,以下我们以乾隆年间具有代表性的同盛井约为例,对清代早期的契约股份制作以分析:

凿井合约人蔡灿若等。今凭中佃到王静庵名下已填如海井大路坎上地基壹埠、平地捣凿同盛井壹眼。比日言定:王姓出地基,蔡姓出工本,井出之日,地主每月煎烧柒天半昼夜。蔡姓等每月煎烧贰拾贰天半昼夜。倘井出腰脉水壹、贰口,以帮捣井人用费;如出壹、贰口外,地主愿分班,同出工本。以捣下脉。候井出大水之日为始,蔡姓等煎烧拾壹年为率;倘若出火,亦照股均分。其有天地二车。灶房、廊厂。报开呈课,照股摊认。蔡姓煎满年份,天地二车、廊厂尽归地主;至于家具物用,验物作价。恐口无凭,立合约二纸为据。(97)

这份契约有几个特点,首先,出资的合约人仅蔡灿若一人,为少数股伙的巨额投资,这在现存契约中比较少见;其次,契约中地主参与分红的条件为水一、两口之外,是个比较低的进班条件;最后,此井为年限井,蔡姓煎烧11年之后,要将天地二车、廊厂归还地主。蔡姓之所以敢独资承担盐井的开凿,可能是对同盛井的定位并不高,预期要建设的是一口深度不太深,投资量尚不算庞大的浅层井,这也就解释了为什么地主进班条件会很低。这就表明,乾隆时期自贡盐场的井盐生产规模还不是很大,某些单个富商可以独立承担盐井开凿的费用。因合约人少,这份契约非常简单,虽然地主所得的是按自身股份所得的盐井红利,但整体而言有浓厚的封建土地租佃关系的味道,故而我们有理由推断,契约股份制的雏形就是资本所有者与地主的租地合约,此时,契约股份制所具有的组合各类资本的能力还没有得到全面的发挥。

清代中期,随着井盐技术水平的提高,深层的优质盐卤被可以被开发利用,盐井的生产规模逐渐扩大,井越凿越深。道光十八年(1838),陕商投资办井,同地主王朗云签订的出山约规定,井见卤水60担或火能煎锅40口才算“见功”,地主才能进班,说明了盐场的生产规模比清初扩大很多。当然,盐业开发所需资金也水涨船高,逐渐地突破了个人所能承担的范围,此时的契约股份制得到了极大的完善,其吸引社会游资的功能有所显现。这个时期的契约多为各小股合伙经办,如嘉庆元年(1796)的天元井约中就出现“刘坤伦、张仕焕,情因二人合伙承首同办”的字样,表明已经有专门的组织者来组织资本持有者共同投资;这份契约的落款中同伙人已达到21人之多,各人所占股份多少不一,最多的占三口锅份,最少的仅占四分之一的锅份,没有特别大的股东。

技术进步给井盐生产提供了必要保障,使井盐的产量逐年增加,而川盐市场的扩大为最终成为井盐生产向更大规模扩展的最有力的推动力量。雍正九年(1731),清政府实行了川盐济滇济黔的政策,但是由于滇黔边岸峰峦叠嶂、交通不便,引商牟利不丰,直到乾隆年间滇黔边岸并未充分打开。直到乾隆以后,引商逐渐越过川黔边境,大规模进入贵州,然后又进一步深入到云南、湖南等省份。咸丰三年(1853),太平军攻占南京,淮盐运销困难,两湖人民饱受淡食之苦,清政府制定了川盐济楚的政策,使川盐的销售区域扩大到前所未有的地步。销售区域的扩大使川盐供不应求,大量新盐井被开发出来,自贡盐场发展到鼎盛时期,“仅咸丰三年以后的短期内,富荣盐场(即自贡盐场)就增开新井一百多眼”(98),同时灶户的赢利迅速增加。在这样的历史背景下,陕西商人大规模进军井盐生产领域,与地主合办盐井,合资井大量涌现。到同治年间有人描述:“川省各厂灶,秦人十居七八,蜀人十居二三”(99),充分说明了当时陕西商人在四川盐场的地位。

咸同时期,契约股份制走向成熟,其在招集社会游资上的优越性得到充分发挥;各种投资原则也在生产实践中形成并稳定下来;契约更加细致与全面,还出现了对契约习惯法总结归纳而成的“井规”;达到了封建时代商业经营制度的顶点。如果说陕商是否为契约股份制的首创者尚存疑问的话,那么就契约股份制走向成熟并达到其辉煌的顶点来说,陕西商人无疑是居功至伟的。

二、契约股份制内容

(一)开山约与基本股权框架

开山约也称“祖约”,在盐井生产的所有契约中居于基础地位,是盐井的宪法。拥有开办井厂基址的本地业盐者为主人,持有货币、欲投资于盐井生产的投资者称为客伙,主客双方自愿签订协议,合伙办井,共享收益。开山约分承、出两式,分别由主客写就,然后换约收执。开山约要把各种不同的股东的权利与义务界定清楚,形成基本的股权框架。

以下是嘉庆九年(1804)的五福井开山约(100):

立佃井基约人张政闻、罗添申,今凭中佃得天后宫会上黄葛嘴凤来山陈昌文住宅地基一所,平地新开盐井一眼,取名五福井。其井照厂规二十四口分派。比日三面言定:天后宫地主得地脉水分六口,不出凿进使费,其车基、井基、过江、偏厦在内,火台地基,顶打不得问及地主。余十八口归承首人邀伙开凿。至于家伙滚子水分一口,归承首人永远管业。如井出微火,不足一口,地主不得分班。起推之日,无论水火大小,俱照二十四口均分。俟井成功,修竖天地二车车房,报试推煎,注册榷课等项,照二十四口均派外,有下木竹、顶打房屋,十八口承当。倘二基不明,一力有天后会承当。半途挂凿,地主接回,承首及开户人等,不得言及工本;井中动用器物,自行搬出,不得霸占。此系三家情愿,恐口无凭,立佃约为据。

水火既济

天后宫首人

张朝明 王世清 罗添碧 熊兴发 廖利川 林振纶 范文禄 龚德宽 温凤福 邱明学 邱维彬 刘玉珩 林帝钦 温德凤 同在

代笔中人 吴美若

嘉庆九年甲子三月二十五甲寅日立佃约人 张政闻 罗添申

“其井照厂规二十四口分派”,即采取锅份制,将总股份分为二十四口。锅份制流行于荣县厂的贡井区,在富顺县的自流井区广泛采用的是日分制,将总股份分为三十日。这就使盐井的产权形成了稳定的框架,在开山约中,还要界定三种不同类型的股份。

“地脉日份”,在锅份制下也称“地脉锅份”,指地主在盐井中所占的股份数。在本例中地脉股份为六口,为总股份的四分之一。地脉日份的特殊性在于,在盐井的开凿阶段,地脉股份的持有者(即地主)只需提供“一井三基”,不承担任何开凿费用。在盐井见功后,地主进班,地脉日份转变为普通的股份,需要按份承担盐井经营过程中的费用。

“承首日份”,在锅份制下称为“浮锅”。在本例中称为“家伙滚子水份”,是在契约股份制初期,盐井所使用的开凿工具归承首人所有,作为承首人的实物报酬。道光以后,契约中不再出现“家伙滚子”字样,而是从地脉股份中拨出一到两口归承首人所有,称为“承首日份”、“浮锅”。同治年间济龙井约,规定“承首人出力,六口锅拨出浮锅二口归承办首人,以作费心”(101)。之所以从地脉日份中拨出,在于承首日份与地脉股份有类似的权利,都是在凿井期间不需要出资本,在见功分班后转变为普通股份。

承首股是给承首人特别设立的“费心之资”,因为承首人在整个盐井的开凿投产中居于核心地位,需要承担特别的责任。在开凿盐井的准备阶段,承首人是股伙的招集者,在本例中就有“余十八口交承首人邀伙开凿”的字样。在现存的契约中保留了大量的承首人邀伙约,如道光十四年(1834),天圣井承首人邹朝璋,“凭中邀到罗廷珍名下做开锅一口”。在盐井的开凿过程中,承首人是凿井的指挥者,承首人负责向工本日份持有者收取凿井费用,雇工凿井。如果承首人办事不力,会受到相应的惩罚,如在有的契约中约定:“承首不得停工住凿,如有停工住凿,将承首地脉水锅分二口交与众开户承办,承首不得异说。”(102)当盐井见功开始生产时,承首人又是企业的实际经营者。

“工本日份”,在锅份制下称为“开锅”,是股份中占比例最大的一类,大概要占到股份的80%左右。在凿井见功以前,工本日份持有者需要为凿井提供足够的资金,出资形式一般为现金;在某些情况下,也可以实物出资。如嘉庆二十年(1815),咸泉井承首人胡思元邀陈礼梁入股,契约中规定:“(陈礼梁)承做开锅半口,先派到井底钱三千文,以作下石圈之费。其有月费,礼梁愿出凿井大、小锉头,以作为办井月费。井上用铁,每个照四十文算,每年不得再向礼梁索取月费。礼梁每年亦不得向胡姓索取锉头费。”(103)在盐井见功后,工本日份持有者虽然承担了全部的出资任务,但是只能按照他所占股份在总股份中的比例取得收益。很明显,工本日份持有者承担了盐井生产的主要投资风险。

不同类型股权的划分仅仅是开山约中设立的不同,不是直接划分给某个投资者。很可能某个投资者,既是地脉持有者又是承首人,或既是承首人又是工本日份持有者。作为特别股的重要时间界线的“见功”,是个随历史过程变动的标准,同治年间吴鼎立《自流井风物名实说》中的《井规》所描述的一般标准为“水足四口,大约八十担,火足二十余口”(104)。

(二)资本投入的三个重要原则

开山约签订、承首人邀伙完成后,资本投入就正式开始了。适应井盐生产的特点,还形成三个重要的资本投入原则:

资本无定原则。从凿井到见功是资本的投放期,究竟需要凿井多深,花费资本多少才可见功,完全无法预料。如,同盛井开凿于乾隆四十四年,经嘉庆、道光两帝之后,几经易手,几次改名,到咸丰四年,已历时七十六年之久,还没有见功。总资本的不确定性,使凿井所需资本不可能一次缴清,故在各工本日份持有者按股交足底钱作为启动资金之后,凿井工程就可以开始了。

资本敷缴原则。凿井开始后,盐井上必须有一定的资本作为日常开支和凿井费用,这些费用由工本日份持有者按日份派逗。所谓敷缴是指,所缴纳的资本足够近期使用即可,不必多逗,以免使资金闲置。

资本流水原则。指盐井所需的资金需要定期补足,习惯上一月为一期,到期时井方出示“月结票”给各工本股东,交代清资金已逗总量,如何运用,本月需要派逗总数,各股东分别需派逗量等信息。各股东收到通知后,按通知要求交付资本。这样就使盐井的维持资金如流水一般,源源不断。如果某个工本股东无力逗足应交付资本,那么其股份由他人“抬做”,即其派资义务由其他股东承担,相应的权利也被其他股东所取代。这样就避免了因一人不能逗足工本而影响整个工程进度的情况。

这三个资本投入的原则,与资本的流转结合起来,使整个集资机制具有相当的灵活性,保障了盐井前期投入阶段充足的资本供应,为井盐开凿成功提供了坚实的资金基础,是契约股份制的重要组成部分。

(三)股权的流转

盐井的开凿旷日持久,投资量巨大。开山约中各个初始的工本股份持有者,很难从一而终,参加盐井的整个开凿、投产过程。有的因资产不足,有的因别有良图,要将自己手中的盐井股份转移出去,就在富荣盐场发育出庞大的股权流转市场。清代自贡的股权流转市场形成了成熟的股权析分方法和便捷的交易制度。股权的流转也是通过签订契约来实现的,程序较为简单,合约双方情愿,中人到场,双方签字画押,股份即得转移。股权转移的主要形式有:买卖、租佃和做节。

1.股份的析分与股份产权一体化

股权转移的首要问题是对股权进行析分。富荣盐场的股份框架固定为“三十天”日分制和“二十四口”锅分制,“天”与“口”是两个比较大的基本单位,在天与口下设立较小的单位,可以对股份进行无限析分。具体来说,日分制下有天、时、刻等单位,一天为十二时,一时八刻;锅分制下有口、分、厘等单位,均为十进制。股份的析分为多种形式的股份转移提供了条件,也维持了股份框架的稳定。

股份财产一体化指的是,当股份转移时,股份所对应的那一份财产也随之转移,不存在只转移权利、义务而不转移财产的契约。这条规则得到广泛的尊重,在股份流转契约中一般都有类似的表示。同治四年(1865)罗三义佃煎魏三义、仁兴的天顺井锅份时就写明,“今佃到……锅份一口,并天地二车、车房、牛棚、过江、沟渠、枧路、牛马进出、抬锅运炭路径、灶基,一并承佃推煎。”(105)这条规则是特定社会环境下的产物,也是契约股份制的重要内容。

2.买卖

股权买卖,也称为杜买、出顶。在盐井见功前后,都有买卖契约存在,多在盐井见功前。在开凿盐井过程中,工本日份的持有者要承担凿井费用。卖主因“负债无偿”、“自食难食”、“另图好事”等原因不愿承担盐井义务,将股份卖出。股份买卖分为扫卖与摘卖两种,股份所有者将手中股份全部卖出称为扫卖,部分卖出称为摘卖。光绪二十六年(1900),谢仁山去世,其妻谢陈氏率子显莲“兹因基业,难以经办,母子商议,甘愿将先父遗留已下应占日份九天半出卖”(106)。

工本日份所有者如果出卖全部日份,就与盐井开凿脱离了经济关系,不再负有支付凿井费用的义务。相应的以后井见大功,卖主也就不再享有权利,“不得言及赎取”,“不得借井生端”。在契约股份制的初期,存在买方购买股份之后,盐井见功,卖主以挂红道喜为名,索取钱财,称为“挂红钱”,以后“挂红钱”取缔,往往在契约中言明“日后井见大功,卖主永无挂红赎取等语”。在股份出卖时还有不成文的先内后外的规定。股份继承关系产生的股份“先尽亲房”,因股东合伙关系产生的是“先尽伙内”原则,无人承顶,才卖给外人。这种不成文的规定在一定程度上保证了股权的稳定性。

3.做节

做节制度是盐井开凿过程中的一种独具特色的资本筹集制度。其实质虽然也是股权的流转,但与单个股东的股权买卖有很大的不同。做节是整个投资集团的协调与变迁,是盐井整体的资本重组,也意味着经营管理权的转移。“有出顶开锅并浮锅与地脉,经双方协议或留数口者,一经出顶,即成上下节,则浮锅、地脉之名目消失,通谓之为开锅。”(107)也就是说当第一资本集团资本不济,无力承担凿井业务时,将凿井业务转移给第二资本集团。第一资本集团保留一定的股份,不出凿井资本,盐井见功后进班分红,称为上节。第二资本集团取得一部分股份,接手出资凿办盐井,称为下节。下节如出现资本不足的情况,可能再次招徕新投资者,再次丢节,依此类推,形成若干个节次。各个资本集团前赴后继地出资承接盐井的凿办,这种方式被称为资本接力原则。

吴鼎立《自流井风物名实说》收录了《上中下节井规》,概括了上下节分割股份的一般情形:“日后成功时,上节有仅归工本若干者,有与下节人各分一半红息者,有上节仅分二、三成,下节多分至七、八成者——盖上节捣井浅,费本无多,即少分红息;下节捣井深,费本甚巨,即多分红息。”(108)做节约中上下节股份分割数数额是双方讨价还价的结果。做节约签订以后,上节股份拥有了类似于地主的特征,如向下节收取押山银,下节停工住凿则无收井的权利。上节有相应的义务,“如井事不明,外账不清,概有上节自行理处,不与下节相涉。”(109)

做节契约在富荣盐场普遍存在。光绪十五年(1889),颜桂馨等无力继续锉办海生井,“齐伙等商议,愿将二十一口请凭中证丢与严积厚晋丰灶名下出资锉捣……俟井见功之日,上节颜桂馨伙等占水火油锅份十口半,下节严积厚入土等占水口锅份十口半。”(110)光绪三十一年(1905),王启佑堂、王宝德堂等合伙人,因顺隆井井老水枯,天年欠丰,无力承办,“凭中证,觅得予等(福全灶)备本锉办下节……上节提留昼夜水火油净日份十五天,下节备办锉本,占子孙业昼夜水火油净日份十五天,共成三十天。”(111)

做节制度避免了盐井因为客伙整体的资金缺乏而停工住凿,影响盐井的开发,降低了各层级投资者的投资风险。另一方面,做节也使得盐井的股份结构更为复杂。上节丢节后,原上节中的股东又按比例分割剩余股份,使股份分割更为细碎。多次做节,股权也经过多次提留,使盐井的股东层次增多。“上、中、下节不一而足,兼之年久则人愈多而难清理。”(112)

4.租佃

富荣盐场的盐业生产链条庞大,租佃关系相当复杂。井户向灶户租火圈煮盐,灶户向枧户租枧运卤,枧户向地主租地修建枧管等,在这些实物租佃关系之外,还存在股份的租佃关系。股份租佃一般是盐井见功后,一些日份的拥有者,因为某些原因不愿直接经营,将日份出租给外人代为经营。

出佃人出租股份所在的盐井均为正常生产、可以不断分享收益的生产井。出佃人将已经可以获利的盐井出租,可能的原因有两个:一是出佃人可能有大额的资金需求,又不愿放弃盐井的股份,故将盐井出佃,收取一次性的佃价;二则可能是由于盐井投产后也有水火消涨变化的情况,出佃人不愿承担风险,所以通过将自己未来几年内的可能红利转化成现在的货币。

租佃约一般都要约定所租佃盐井的范围,租佃期限与租金偿付方式等。在租佃约中还规定出佃与承佃两方的权利与义务。“水火消涨,各听天命”,“如有井事不明,一力有主承担,不与佃客相染”,“如年限内咸水不敷,锉捣下脉,刁下大小木竹耿延日期,主人照期补足;使银钱,主人认还”,“限满之日,主、客相商续佃,不佃原井交还”,等等。股权的租佃为逃避风险的日份所有者提供了一种选择。

(四)契约公示与股份整理

由于股份的买卖、租佃全是通过契约来进行的,新约签订后,旧约即为故约,但因为信息不完全,买方并不一定能确知对方股权拥有的实际状况,为了避免出现纠纷,往往进行招检,将信息公开。光绪十五年(1889),陈垣等凭证买三福井,当时付卖主招检解账费用六百串,宣布:“倘有押借、押当抑或井事不明,自有卖主承担,不与买主相涉。至于以前分关合约凡关此业者,未经揭出,日后不行准用,以为故纸。”(113)

由于凿井年长日久,股东几经变动、纷繁复杂,所以每隔几年,要将旧的契约重新整理,重新确定各方的权利、义务。特别是在盐井见功之后,要将在凿井期间因买卖、做节而变动的股份进行整理,重新确定各股份的所有人。同治八年(1869)泗海井见功,对原有股份进行整理,如下(114):

今托赖鸿麻,井已见功,三基修造已成,应照派本日份承领,各管务业,编连字号,以为永远之计。……有字号王世兴,团头日份半天、每月领辛力钱一千二百文;

能字号 罗运发顶罗昌祺二天、王宗保一天、王世中半天、王世兴一天、张元桂半天(系王正兴拨并工本),共计日份七天;

一字号 黄大兴顶罗昌祺一天并工本,共计日份三天;

日字号 傅洪兴顶傅施堂半天、张元桂天干(内一天系王正拨出),共计日份二天;

用字号 刘开发顶曾学贞二天、傅考义一天、周天发一天,共计日份四天。

主井 苏连级

其字号 王仲信工本日份二天;

力字号 余天才顶罗昌祺一天、张世兴一天,共计日份二天;

于字号 黄永中工本日份一天……

股份清理后,盐井的股份得到重新划定,以后股东就按照新的契约承担义务,享受权利。对于开凿时间长,股份变迁状况复杂的盐井来说,股份整理是必不可少的,因而股份整理是对契约股份制的必要补充。

三、契约股份制与现代股份制的简要比较

股份制是商品经济发展到一定历史阶段的产物,是人类历史进程中聪明的制度创新。马克思曾盛赞股份制:“假如必须等待积累去使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度,那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是,集中通过股份公司转眼之间就把这件事完成了。”(115)清代四川井盐业中的契约股份制是在没有受到西方思想的影响下独立形成的,但与随着西方资本主义发展起来的现代股份制异曲同工,是因为它们有着相同的将分散社会资本集中统一使用的需求。

所不同的是,现代股份制是建立在法人制度与公司法等现代法律制度的基础上的,全面地将企业的所有权与经营权分离开来,使企业拥有了独立的法人财产权;实行股份制的时候,股票成为企业法人与其所有者界定权、责、利的契约。而在我国的清代,法人财产权制度尚未产生,企业的财产在名义上是由各股东按股份共有的;当资本量增大,股东数量大大超越从前时,分散的所有权与要求统一的经营权之间的矛盾突显出来;企业作为独立实体与其股东签定契约来进行责、权界定的行为不能受到政府的保护,而自然人之间的契约在我国封建时代是受到政府的许可与保护的,于是就产生了以契约为中心,由股东之间的契约体系来界定各方的权、责、利的契约股份制。值得一提的是,尽管在契约股份制中有“退股”的提法,但实际上在清代的富荣盐场,股东投入了资本之后,资本并不能从企业中退出。“退股”实质上只是出卖股份的一种提法而已。

从以上论述可以看出,尽管契约股份制与现代股份制表现的形式不同,但二者具有极其相近的精神实质。然而,由于契约股份制产生于特定的社会环境与技术条件下,具有两个与现代股份制迥然不同的特点:第一,现代股份制下股东按照自己认购的股份数额缴纳股本后,即取得股东权利,股东认足确定数额的股本,股东的出资义务就完成了。在契约股份制下,股东缴纳启动资金后取得了股权,但股东的出资义务并未就此终结,需要在以后漫长的凿井过程中不断履行出资义务,并且出资多久、还要出资多少都是不确定的。这显示出股东的风险在契约股份制下要高于现代股份制。第二,现代股份制下企业拥有法人资格,当企业出现资金不足的状况时,可以发行新股,也可以以企业法人身份向金融机构借款。在契约股份制下,企业的资金困难往往是企业股东不能逗足资本造成的,企业不具备独立的法人资格,因而解决的方式只能是采用做节的方式,实质上是企业发行新股。这两个极具特色的特征,是契约股份制的时代烙印。

四、清代契约股份制的意义

清代契约股份制是因地制宜产生的企业组织制度,是中国封建时代伟大的制度革新,具有深远的历史意义。

首先,契约股份制为外来资本与四川本地天赋资源的结合提供了良好的制度保障,为陕西商人提供了一片投资的热土,使陕西商帮延续了明代的辉煌。前面已经提及,陕商在明代已经发展起来并成为当时国内首屈一指的资本财团,清代以后,失去准扬盐场的陕西商帮将巨额的资金投入到四川;但是如果没有合理的投资制度,即使生产技术已经成熟,陕商也只能持币兴叹。契约股份制适应了井盐生产的特点,理顺了各方的关系,使四川,特别是自贡地区成为适合投资的热土,使陕商在明代形成的资本得到了充分的利用。一个意想不到的历史结果是,清代嘉庆道光年间淮扬盐场因官府敲诈勒索、加重盐税、废纲改票等原因而衰落下来,盐商纷纷破产,“扬州各商已资实不过五六百万,其余皆出利会借”(116),“本小累深者,即时有倒歇之”(117),而陕西盐商则避开了这种危机,在井盐的产销领域迅猛发展,延续了明代的辉煌。

其次,促进了自贡井盐开发,带动了盐都的经济发展。契约股份制使自贡的食盐、天然气资源得到了大力开发,到咸丰、同治年间,自贡的产盐量已达到了20000万公斤左右,获得了“盐都”的美称。井盐开发还带动了相关产业的发展:因资本需求而带动了金融业的发展;因对竹制汲筒、枧杆的需求带动了竹业、篾索制造业的发展;因燃料的需求而带动了煤炭产业的发展等。以竹业论,盐业兴盛时,年用竹量可达10万根以上,清代因竹业经营者集中还形成一条街,称为“竹棚子”。契约股份制促成了盐业的兴盛,又带动了各行各业,从而使盐都经济得到了整体发展。

最后,契约股份制促进了清代中国资本主义的萌芽,达到了中国封建时代商业经营制度的顶峰。契约股份制使盐业的大规模生产成为可能,使清代自贡井盐生产的规模非常庞大,内部分工明确,合作紧密,已经具备了资本工场手工业的某些特征。著名的“李四友堂”在道光年间有“挑卤工一千二百余人,灶房工五百余人,碓工、挑水工、杂工数百人”(118),工人数已远远超出当时一般的纺织业、造纸业、冶铁业。富荣盐场资本主义萌芽最为显著的特点是盐场土地性质的变化。在乾隆时期,富荣盐场的年限井与子孙井并存,但年限井占主流,具有较多的封建土地租佃意味;而咸同时期,年限井减少,子孙井成为主流;子孙井制度下,地主的土地所有权一旦入股,就与盐井上的其他财物结合为一个整体,不能再被收回,具有更深厚的以财产换股权的资本主义性质。契约股份制是中国封建社会的躯体内自发生长出来的最为先进的商业经营制度,已经逐步具有资本主义生产方式的特征,是中国封建时代商业经营制度所能达到的顶点。

① 《同州府志·风俗》(乾隆)。

② [清]卢坤:《秦疆治略》,台北成文出版社1970年版,第25页。

③ 《韩城县续志》(民国),卷一。

④ 《韩城县志》(雍正),卷一。

⑤ 唐炯:《四川官运盐案类编》,卷十一,第12页。

⑥ 《河州志》,《茶马》,卷二。

⑦⑧ 《明经世文编》,卷七,第447页。

⑨ 《湖北棉布调查报告书》,第53页。

⑩ 刘圃田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,第35页。

(11) 樊光春等:《紫阳茶叶志》,第10页。

(12) 冯国琛、李思仁:《凤翔陈村镇的生字水烟》,《凤翔文史资料》第3辑,第61—62页。

(13) 《陕西西口皮货概况》,《工商通讯》,卷一,第25页。

(14) 《佛坪乡土志》,第19页。

(15) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第405页。

(16) 《湖南茶叶调查》,《工商半月刊》,卷七,第11号。

(17)(18) 韩邦奇:《苑洛集》,卷七,第22—23页。

(19) 温纯:《温恭毅公文集》,卷十,第15页。

(20) 来俨然:《自愉堂集》,卷二,第5页。

(21) 贺达庭:《墓志铭》,[清]路德:《柽华馆文集》,卷五。

(22) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(23) [清]邱煌:《府判录存》,卷二,第85页。

(24) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第393页。

(25) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第81—87页。

(26) 王振忠:《豆腐、老陕、狗,走尽天下有》,《读书》,2006年第4期。

(27) 潘小平:《徽商》,中国广播电视出版社2005年版,第27页。

(28) 张正明:《晋商的兴衰》,山西古籍出版杜1995年版,第314页。

(29) 《陕西通志》(雍正),卷四十五,《风俗》,转引自范金民:《明代地城商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第97页。

(30) [明]温纯:《温恭毅集》,卷十一,《明寿官峨东王君墓志铭》、《明员伯于墓志铭》、《明寿官师君墓志铭》,转引自范全民:《明代地域商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第97页。

(31) 郭子章:《郭青螺先生遗书》,卷十六,《圣门人物志序》,转引自范全民:《明代地域商帮的兴起》,《中国经济史研究》,2006年第3期,第96页。

(32) 殷俊玲:《晋商学徒制习俗礼仪初考》,《山西大学学报》(哲学社会科学版),第73—75页。

(33) 魏永理:《中国近代西北开发史》,甘肃人民出版社1993年版,第247页。

(34)(36) 刘甫田:《山陕商人在河州经营土布始末》,《临夏文史资料选辑》第2辑,1986年,第35页。

(35) 穆雯瑛:《晋商史料研究》,山西人民出版社2001年版,第240页。

(37) 傅衣凌:《明清商业与商业资本》,人民出版社1957年版,第174页。

(38)(40) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第219页。

(39) 刘秋根:《明清工商业中合伙制的类型》,《中国社会经济史研究》,2001年第4期,第59页。

(41) 黄德海:《变迁,一个中国古村落的商业兴衰史》,人民出版社2006年版,第108—117页。

(42) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第4—6页,转引自罗冬阳:《清中叶陕西工商业的合伙经营》,《东师大学报》(哲社版),2003年,第29—37页。

(43) 温纯:《温公毅公文集》,卷十一。

(44) [清]唐炯:《四川官运盐案类编》,卷十一。成都官盐总局,光绪七年刻本。

(45) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第276页。

(46) [清]邱煌:《府判录存》,卷四,第58—59页。

(47) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页。

(48)(49) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第15、60—72页。

(50) [清]邱煌:《府判录存》,卷五,第15页,转引自刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第402页。

(51) 贺达庭:《墓志铭》,[清]路德:《柽华馆文集》,卷五。

(52) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页,转引自刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第402页。

(53) 刘秋根:《中国古代合伙制初探》,人民出版社2007年版,第219页。

(54) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(55) 严树堂:《解放前的兰州水烟》,《甘肃文史资料选辑》第14辑,1965年,第60页。

(56) [清]邱煌:《府判录存》,卷二,第85页。

(57) [清]邱煌:《府判录存》,卷三,第51—71页。

(58) 《安县县志》(民国),卷首。

(59) 杨虎城、邵力子:《续修陕西通志稿》,卷一百六十六,民国二十三年铅印本。

(60) 《宜川乡土志》(光绪),卷二,《风俗》。

(61) [清]卢坤:《秦疆治略》。

(62) 神木县志编纂委员会:《神木县志》,经济日报出版社1990年版,第199页。

(63) 《横山县志》(民国),卷三,《实业志·商务》。

(64) 《续修陕西通志稿》(民国),卷一百九十八,《风俗二·清涧县》。

(65)(66) 李刚:《陕西商帮史》,西北大学出版社1997年版,第195页。

(67) 运城市政协:《晋商史料全览(运城卷)》,山西人民出版社2006年版,第108页。

(68) 《延安府志》(嘉庆),卷三十九,《习俗》。

(69) 孙全德供单,台湾故宫博物院藏,《军机处档·月折包》,文献编号021442,转引自钞晓鸿:《从“高朴私鬻玉石案”看乾隆时期的商业“合伙”》,《中国经济史研究》,2004年,第3页。

(70) 见军机大臣奏,乾隆四十四年十一月二十三日:档案,第935页,转引自钞晓鸿:《从“高朴私鬻玉石案”看乾隆时期的商业“合伙”》,《中国经济史研究》,2004年,第62页。

(71) 庞尚鹏:《清理延绥屯田疏》,转引自[明]陈子龙、徐孚远、宋徽璧等:《明经世文编》,崇祯十一年(1638),卷三百五十九。

(72) 《高朴案·巴延三折十四》,《史料旬刊》,第28页。

(73) [清]邱煌:《府判录存》,卷一,第14—26页。

(74) 《保德县志》(康熙),卷一,《集市》。

(75) 陈邦彦:《西宁当铺简况》;青海省西州政协文史资料委员会:《西宁文史资料选辑》第4辑,1960年,第80页。

(76) 平淮学刊编委会:《平淮学刊》(第5辑),中国商业出版社1989年版,第111页。

(77) 傅衣凌:《明清时代商人及商业资本》,人民出版社1956年版,第75—77(或37—39页)页。

(78) 严如煜:《三省边防备览》,卷十。

(79) 李榕:《十三锋书屋文稿》,卷四。

(80) 《四川盐法通志》,卷四十,第18页。

(81) 樵斧:《自流井》,第1辑,第142页。

(82) 吴承明:《中国资本主义的萌芽》,第604页。

(83) 《四川通志》(嘉庆),卷六十四。

(84) 《清圣祖实录》,卷三十六。

(85) 《四川盐政史》,卷一。

(86) 王守基:《盐务议略》。

(87) 《四川通志》,卷六十八,《盐法》。

(88) 彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1册,第285页。

(89) 徐珂:《清裨类钞》,《农商类》。

(90) 牛玉樵:《省斋全集》,卷二。

(91) 《三台县志·食货志》。

(92) 《川盐纪要》,第2页。

(93) 阿波:《自流井盐业股份方式的历史形成》,《盐业史研究》,1992年第2期。

(94)(96) 冉光荣:《明清四川井盐史稿》,四川人民出版社1984年版,第198,200页。

(95) 钟明冰:《中国自贡》,四川人民出版社1993年版,第112页。

(97) 冉光荣:《明清四川井盐史稿》,四川人民出版杜1984年版,第245页。

(98) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第121页。

(99) 《续文献通考》,卷三十七,《征榷》。

(100) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第252页。

(101) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第99页。

(102)(103) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第256页。

(104) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版杜1994年版,第173页。

(105) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第262页。

(106) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第147页。

(107)(108) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版杜1994年版,第177、174页。

(109)(111)(112) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第285、285、184页。

(110) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第119页。

(113)(114) 彭久松:《中国契约股份制》,成都科技大学出版社1994年版,第191、77页。

(115) 马克思:《资本论》,人民出版社1975年版,第689页。

(116) 《两淮盐法志》,卷一百五十七。

(117) 《陶文毅公全集》,卷十八。

(118) 冉光荣:《明清四川盐业史稿》,四川人民出版社1984年版,第161页。